La pesca en el mar es una la ocupación más peli-grosa del mundo. Datos recogidos de países que mantienen registros exactos muestran que los accidentes ocupacionales ocurridos en las industrias pesqueras de esos países superan con mucho los promedios generales nacionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el índice de accidentes entre los pescadores es de 25 a 30 veces superior al promedio nacional1; en Italia es 21 veces superior al promedio nacional2; y en Australia es de 143 por 100 000, frente a un promedio nacional de 8,1 por 100 000. Sin embargo, muy pocos países pueden facilitar estos datos. Aunque los miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) convinieron en que la recopilación y análisis de información estadística sobre accidentes, incluyendo barcos de pesca y pescadores, debería prepararse anualmente3, reconocieron en 1999 que la respuesta a este llamamiento había sido muy limitada4.

Parece probable que el índice de infortunios en los países de los que no se tiene información sea superior al registrado en aquellos en los cuales se llevan registros. Por esta razón, la estimación de 24 000 accidentes al año hecha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puede ser considerablemente inferior a la cifra real.

La FAO estima que, de los 36 millones de personas que participan en la pesca y piscicultura, aproximadamente 15 millones trabajan a bordo de barcos con cubierta o sin cubierta dedicándose a la pesca de captura marina, y que más del 90 por ciento de estos pescadores trabajan en embarcaciones de menos de 24 metros de eslora.

Las consecuencias de las pérdidas de vida recaen gravemente sobre los familiares a cargo de las víctimas. En los países en desarrollo, las consecuencias pueden ser devastadoras: las viudas tienen un nivel social bajo, no hay subvenciones estatales que apoyen a las familias de las víctimas y, a falta de fuentes alternativas de ingresos, las viudas y sus familias caen en la miseria.

Son especialmente preocupantes los informes de las administraciones pesqueras y organizaciones de pescadores que indican que los índices de accidentes están aumentando en el sector artesanal de los países en desarrollo. En la mayoría de los casos, el aumento de los infortunios puede deberse a cambios en la naturaleza básica de las operaciones pesqueras: sobreexplotación de recursos costeros; adelantos en la tecnología de los barcos y la pesca, incluyendo la motorización y nuevos tipos de artes; la falta de capacitación, experiencia y conocimientos técnicos; la presión comercial; y nuevos regímenes de ordenación pesquera.

Cuando los recursos costeros han sido sobre explotados, los pescadores optan por faenar más lejos de la costa, a veces durante períodos prolongados, en embarcaciones proyectadas para la pesca costera que se limita a operaciones diarias. Estas embarcaciones están construidas en muchos casos por constructores no capacitados que copian modelos tradicionales e importados. Las prácticas de reducción de costos y la inexperiencia de los constructores hacen que los barcos sean poco seguros. Frecuentemente, no cumplen los reglamentos nacionales. Además, las personas de más edad no tienen experiencia de pesca de altura, por lo que las tripulaciones carecen de conocimientos tradicionales sobre cuestiones esenciales como la navegación, el pronóstico del tiempo, las comunicaciones, la vida durante períodos prolongados en el mar (varios días en lugar de uno) y la cultura vital de la seguridad en el mar. Se agrava el problema debido a que la pesca es una fuente potencial de ingresos para trabajadores eventuales, agricultores sin tierras o desempleados urbanos, ya que la industria pesquera suele ofrecer empleo a quienes no tienen esperanza de una fuente alternativa de ingresos.

Las directrices internacionales voluntarias influyen poco en la pesca artesanal, debido principalmente a que las normas están previstas para barcos con cubierta de más de 12 metros. El Protocolo de Torremolinos, que es el único instrumento internacional formulado expresamente para los barcos pesqueros (con cubierta y de 24 metros de eslora como mínimo), no es probable que entre en vigor porque los países cuyas firmas se necesitan consideran las disposiciones del mismo demasiado estrictas o demasiado benignas. A falta de un instrumento internacional, los pescadores tienen que confiar en muchos casos en la legislación nacional para la seguridad de su tripulación, especialmente cuando el propietario del barco no participa como miembro de la tripulación. Aunque en la mayoría de los países existen reglamentos sobre la proyectación, construcción y equipo de los barcos, los de los países en desarrollo se hallan frecuentemente poco actualizados, son inapropiados y no se hacen cumplir suficientemente. En los países desarrollados, la aplicación de reglamentos más estrictos no siempre ha contribuido a reducir notablemente los accidentes; parece que, cuanto más seguros son los barcos, quienes los usan afrontan riesgos mayores en su búsqueda constante de buenas capturas.

RECUADRO 4

|

RECUADRO 5

|

Hay varios sectores en que pueden conseguirse mejoras, especialmente: el suministro y análisis de datos que identifiquen las causas de los accidentes; la capacitación de las tripulaciones y los instructores; y la formulación de reglamentos que se apliquen mediante una colaboración mayor entre los pescadores, sus organizaciones y las autoridades.

Se ha defendido que las causas de los accidentes en la industria pesquera son fáciles de discernir intuitivamente. Aunque en muchos casos sea así, la disponibilidad de datos fiables y cuantificados mostraría cómo varían las tendencias según las distintas regiones, países y pesquerías, y contribuiría a comprender las causas principales de los accidentes. Para determinar las medidas que han de adoptarse a fin de mejorar la seguridad de los pescadores y establecer prioridades entre ellas, es preciso investigar a fondo las causas más frecuentes de peligro y de pérdidas de barcos. Por consiguiente, se considera que la presentación generalizada de informes sobre los accidentes es fundamental para mejorar la seguridad en la industria pesquera.

Incluso en los casos en que se notifican los accidentes, los enfoques muy diversos utilizados para recoger la información sobre sus tipos y causas pueden hacer difícil obtener datos y estadísticas comparables y, por lo tanto, identificar las cuestiones decisivas y afrontarlas. Las características de los contratos de empleo en la pesca, que pueden dejar a muchos pescadores fuera de los sistemas tradicionales de notificación de accidentes y enfermedades ocupacionales, contribuyen a esta falta de información5.

Es preciso formular, revisar y enmendar los reglamentos y normas técnicas nacionales por medio del diálogo entre personal de astilleros, armadores, pescadores y administraciones, a fin de asegurar que todas las partes tengan un sentido de propiedad y responsabilidad en la aplicación de los nuevos reglamentos.

La aplicación de las normas de seguridad es fundamental y exige la colaboración dentro de las administraciones y, especialmente, entre el sector pesquero y las autoridades marítimas. Sin embargo, muy pocos de los inspectores asignados a las direcciones de pesca tienen una formación sobre construcción de barcos, ingeniería marítima o arquitectura naval, ni han recibido capacitación alguna sobre la forma de realizar los reconocimientos de barcos a nivel nacional que se requieren normalmente a efectos de clasificación y seguros. Por ello, aunque parte de la solución puede consistir en reglamentar la calidad de la construcción y equipo de los barcos, hay que prestar también atención a los conocimientos que han de tener los encargados de aplicar las normas. Para asegurar la debida aplicación de las normas se necesita un notable empeño de parte de la administración, teniendo en cuenta los costos de establecimiento, dotación de personal y capacitación de una nueva sección. La formación de los pescadores es evidentemente uno de los medios para aplicar los resultados de las lecciones aprendidas del análisis de datos mejores. Históricamente, en los países desarrollados han solido recibir formación en el sector pesquero solamente los patrones, contramaestres e ingenieros. La British Merchant Shipping Act (1894) constituyó la base de los reglamentos promulgados en la mayor parte de la Commonwealth, incluyendo India, Australia y Canadá. El Protocolo de la OMI sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (1978) proporcionaba normas que habían de seguir los países, pero no fue ratificado nunca y fue anulado y sustituido por el Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros (1995) (STCW-F). Estas disposiciones se referían sólo a barcos de más de 24 m de eslora o con motor de más de 750 kW. Para barcos menores, el documento FAO/OIT/OMI de guía para la formación y titulación de pescadores facilitaba más información acerca de cursos y manuales. Este documento ha sido revisado recientemente en consonancia con el STCW-F y ha recibido el nuevo título de Documento que ha de servir de guía para la formación y titulación del personal de barcos pesqueros (denominado «documento para la guía» en esta publicación).

RECUADRO 6

|

La aplicación de los instrumentos sobre formación, pese a que no se han ratificado, ha sido muy buena en algunas regiones y prácticamente nula en otras. Los países de Europa, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y América del Sur, junto con Canadá, Japón y Australasia, han adoptado ya normas que incluyen requisitos superiores a los del STCW-F y están en consonancia con las recomendaciones establecidas en el documento para la guía. En los Estados Unidos se ha comenzado recientemente a expedir certificados de competencia y aplicar otra legislación sobre seguridad de los barcos pesqueros. En América Central, África y Asia, se establecieron muchas escuelas de pesca en los años setenta y ochenta y la formación sobre seguridad es uno de los principales componentes de sus planes de estudios. Por desgracia, la eficacia de las escuelas de formación pesquera ha sido limitada en algunos países a causa de los bajos índices de alfabetización. En muchos otros, la baja categoría que se asigna a las ocupaciones pesqueras ha hecho que éstas atraigan una gran proporción de trabajadores analfabetos. Las personas alfabetizadas con formación pesquera han sido consideradas como potenciales empleados gubernamentales en lugar de utilizarlas para la industria pesquera. Algunos centros de capacitación han optado por formar instructores a fin de preparar agentes de extensión que puedan difundir la capacitación a un gran número de pescadores artesanales en las aldeas. Parece que la amplia diversidad entre los países en la organización de la capacitación corresponde a las desigualdades en la legislación sobre seguridad y en la compilación de estadísticas sobre accidentes. Recientemente se ha registrado la tendencia a que la formación de los pescadores sea menos académica y más funcional (es decir, la evaluación de los alumnos se basa en lo que pueden hacer, y no en lo que saben). Este tipo de capacitación implica que los instructores y examinadores deben dominar las técnicas necesarias para enseñar y examinar a los candidatos. Las administraciones exigen cada vez más a los nuevos trabajadores de la industria pesquera que completen un curso previo de capacitación sobre seguridad, primeros auxilios, supervivencia en el mar y lucha contra incendios. Se alienta a los armadores y patrones a que se preocupen por la seguridad compilando informes sobre gestión de la seguridad en los que enumeren los principales riesgos a bordo de su barco y determinen las precauciones y los procedimientos adoptados para reducir al mínimo el efecto potencial de tales riesgos.

RECUADRO 7

|

La Oficina Internacional del Trabajo preparó un sólido informe sobre la seguridad y salud en las industrias pesqueras como base para los debates en la reunión tripartita sobre seguridad y salud en la industria pesquera celebrada en Ginebra en diciembre de 1999. En él se hace un examen completo de la información reciente sobre seguridad y salud en la industria pesquera con vistas a exponer los problemas y estudiar las medidas que están adoptando las organizaciones internacionales, los gobiernos, los empleadores, los propietarios de los barcos, los sindicatos, los mismos pescadores y otras organizaciones. En la reunión se llegó a la conclusión de que la industria ha cambiado mucho como consecuencia de los nuevos regímenes de ordenación, los adelantos tecnológicos y el exceso de capacidad, todo lo cual ha dado lugar a operaciones pesqueras y contratos de empleo que entrañan la necesidad de trabajar más horas y reducir al mínimo la tripulación. Esto provoca, a su vez, accidentes más frecuentes. La reunión concluyó también que probablemente la mayoría de los pescadores del mundo no se beneficiaba de las normas internacionales y la capacitación relacionada con la seguridad y salud en la pesca.

En los años sesenta y setenta se formularon dos series de directrices para mejorar el proyecto, la construcción y el equipo de los barcos pesqueros; no se hizo esto en sustitución de las leyes nacionales, sino para orientar a los responsables de preparar las leyes y reglamentos nacionales. El Subcomité de la OMI de Estabilidad y líneas de carga y de seguridad de pesqueros está revisando, por medio de un grupo de correspondencia dirigido por Islandia, el Código FAO/OIT/OMI de seguridad para pescadores y las Directrices FAO/OIT/OMI de aplicación voluntaria para el proyecto, la construcción y el equipo de buques pesqueros.

El Departamento de Pesca de la FAO ha preparado varios proyectos para mejorar la seguridad en el mar, que se han diseñado especialmente para los países en desarrollo y se han ejecutado en cooperación con la población local. Se ha afrontado el problema desde distintos puntos de vista, especialmente la mejora del proyecto y construcción de los barcos, una mejor preparación para afrontar catástrofes naturales, mayor colaboración entre los gobiernos y los representantes de los pescadores, prestación de asistencia para establecer programas nacionales de seguridad en el mar, y creación o fortalecimiento de centros de formación pesquera.

RECUADRO 8

|

La OMI, la OIT y la FAO son los tres organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que desempeñan una función en relación con la seguridad de los pescadores en el mar. La OMI se encarga de mejorar la seguridad marítima y evitar la contaminación provocada por los barcos, siendo la adopción de la legislación marítima su responsabilidad mejor conocida. La OIT formula normas internacionales sobre el trabajo en forma de convenios y recomendaciones sobre derechos básicos de los trabajadores y promueve el desarrollo de organizaciones independientes de empleadores y trabajadores, proporcionando servicios de capacitación y asesoramiento a tales organizaciones. Sin embargo, los métodos de trabajo y medidas de la OIT y la OMI suelen influir poco en la seguridad de los pescadores artesanales y en pequeña escala.

Un entorno de trabajo seguro no es algo que pueda imponerse sencillamente desde arriba. Las medidas para mejorar la seguridad podrán ser realmente eficaces sólo si existe la voluntad de ponerlas en práctica. El establecimiento y mantenimiento de una cultura de seguridad es una tarea continua que exige la participación de los pescadores y sus familias, los armadores, los legisladores y la comunidad en general. Hay numerosos ejemplos de personas interesadas en la seguridad en el mar que han constituido grupos de autoayuda de los pescadores u otras organizaciones no gubernamentales y han entablado con éxito la cooperación con las autoridades para promover la seguridad en sus comunidades (véase el Recuadro 8).

En los países donde existen reglamentos apropiados que se aplican debidamente y se imparte capacitación, se ha registrado una reducción mensurable (si bien no siempre importante) en las cifras anuales de desgracias durante los últimos 15 años. Aunque tales países representan menos del 5 por ciento de los pescadores del mundo, demuestran que pueden conseguirse resultados. El reconocimiento de la seguridad en el mar como problema importante y continuo es el primer paso hacia su reducción. Se considera que la responsabilidad de la seguridad en el mar debe recaer tanto en los administradores como en los pescadores, y que los esfuerzos y la ayuda deben compartirse entre estos grupos para asegurar una asociación efectiva que permita una mayor seguridad en esta profesión.

Se han identificado unos 200 tipos diferentes de enfermedades transmitidas por los alimentos. En 1999, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos estimó las cifras siguientes de casos de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos6:

Estos datos representan uno de los mejores cálculos actuales del impacto de las enfermedades transmitidas por alimentos en un país desarrollado. Es de prever que en otros países desarrollados se encontrarán cifras semejantes (ajustadas según el número de habitantes).

Los seres humanos han padecido enfermedades transmitidas por alimentos en todos los tiempos. Sin embargo, a comienzos de los años ochenta los profesionales que se ocupaban de la inocuidad de los alimentos en países desarrollados observaron lo que parecía un aumento considerable del número de brotes de este tipo de enfermedades. Este hecho resultaba paradójico, teniendo en cuenta que una proporción cada vez mayor de los alimentos se producían, y se siguen produciendo, bajo estrictas condiciones higiénicas. Las posibles razones de esta paradoja de la inocuidad de los alimentos son:

En zonas más pobres de los países en desarrollo, la pobreza, la malnutrición, el analfabetismo y la insuficiencia de los servicios públicos contribuirán probablemente a agravar la situación. Aunque, por falta de datos, es imposible ofrecer cálculos de la situación en los países en desarrollo, parece razonable prever que los casos de enfermedades transmitidas por alimentos en general son al menos tan frecuentes como en los desarrollados y que, en la mayoría de los países en desarrollo, son probablemente más frecuentes. En zonas pobres, los recién nacidos, los niños pequeños, los ancianos, las personas subnutridas y las inmunodeficientes son las más expuestas a las enfermedades transmitidas por alimentos. Un estudio realizado en la República Unida de Tanzanía de 1992 a 19987 indica que las enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua son probablemente una de las cuatro causas principales de muertes de adultos en los lugares estudiados.

Las enfermedades derivadas de alimentos pueden tener varios tipos de causas, tales como sustancias tóxicas específicas, microorganismos patógenos y parásitos que pueden proliferar y/o ser transmitidos por los alimentos. Algunas sustancias tóxicas (biotoxinas) pueden desarrollarse naturalmente en el medio ambiente, mientras que otras son contaminantes generados por los seres humanos (productos químicos). Algunos microorganismos patógenos forman parte de la flora normal (por ejemplo del pescado) y otros son contaminantes.

El pescado, como cualquier otro alimento, puede causar problemas de salud, ya que puede quedar contaminado en cualquier momento desde su captura hasta su consumo. La contaminación puede producirse porque los microorganismos patógenos forman parte de la flora normal del pescado, pero en otros casos, se introducen las sustancias tóxicas a través de contaminación cruzada, recontaminación o mala manipulación y elaboración.

La medida en que los productos pesqueros son fuente de enfermedades transmitidas por alimentos es una función de los hábitos alimentarios generales, la frecuencia del consumo de pescado y el tipo de productos y las especies que se consumen. A veces, se combinan una serie de circunstancias desfavorables para crear situaciones extremadamente peligrosas para la salud. Por ejemplo, un estudio realizado recientemente por la FAO en la aldea de Xai Udom (Vientiane, República Democrática Popular Lao) demostró que el 67,3 por ciento de la población estaba infectada por parásitos y muchas personas estaban infectadas por más de un tipo. El parásito predominante (que afectaba al 42,1 por ciento de la población) era el distoma hepático (Opistorchis viverrini), transmitido por consumir pescado crudo, producto que es el huésped de una forma intermedia de este parásito. Un gran número de personas morían por una forma de cáncer de hígado (colangiocarcinoma) provocada por este parásito.

Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1995 estimó que alrededor de 39 millones de personas estaban infectadas en todo el mundo con parásitos transmitidos por la ingestión de peces y crustáceos de agua dulce crudos o mal cocinados. Casi todas estas personas

-unos 38 millones- vivían en Asia, y el resto en Europa y América Latina. En Asia, el problema se concentra en Asia sudoriental y China. En el estudio no se incluían datos de África, pero se sabe que este tipo de infestación parasitaria ocurre también en este continente, entre otros países, en Camerún, Egipto y Nigeria.

La infestación parasitaria por ingestión de pescado es sólo una de las muchas causas posibles de enfermedades, pero hay escasez de información fiable sobre muchas de las otras. Existe evidentemente la necesidad de más información sobre las enfermedades causadas por el pescado y otros alimentos en los países en desarrollo.

Cuando se identificó por primera vez, a comienzos de los años ochenta, la tendencia al aumento de los brotes de enfermedades alimentarias, los servicios de inspección de los alimentos y el pescado de los países desarrollados acrecentaron sus esfuerzos para la toma de muestras del producto final. Para ello se necesitaba analizar un mayor número de muestras de alimentos acabados e incrementar el número de inspectores. Sin embargo, el esfuerzo no detuvo la tendencia a una mayor frecuencia de brotes de estas enfermedades, lo que indica que el basarse solamente en el muestreo de productos acabados era una respuesta insuficiente al problema.

A fines de los años ochenta, las autoridades de salud pública de los países desarrollados comprendieron que era preciso aplicar un nuevo sistema, que debería abordar todos los peligros relacionados con la producción alimentaria y, por lo tanto, debería incorporarse en la recolección, elaboración y distribución de los productos pesqueros. Para ello era necesario utilizarlo a bordo de los barcos pesqueros y en la acuicultura, así como en las fábricas de elaboración del pescado, los vehículos utilizados para el transporte y en los almacenes y lugares de venta al por menor. El sistema que se desarrolló se denomina Análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP)8. En él, cada sustancia, microorganismo o condición del alimento que pueden causar una enfermedad se denominan un «peligro». Inicialmente, el sistema adquirió credibilidad mediante su eficiencia comprobada para controlar los peligros del Clostridium botulinum, bacteria toxígena común en alimentos poco ácidos envasados. Aplicando el principio del HACCP, los elaboradores pueden asegurar siempre un control adecuado de tiempo y temperatura durante la esterilización y un buen cierre hermético de las latas con lo que, a su vez, se elimina prácticamente la bacteria de los alimentos enlatados.

A comienzos de los años noventa, varias grandes empresas de elaboración de alimentos, incluidas las de elaboración de pescado, de países desarrollados aplicaban ya el sistema HACCP con carácter voluntario, y les siguieron rápidamente otras empresas medianas e incluso pequeñas. Canadá fue el primer país que abandonó el método tradicional de inspección del pescado cuando introdujo el Programa de gestión de la calidad, consistente en una serie de normas muy similares a las que constituyen el HACCP. Varios otros gobiernos decidieron hacer obligatorio el sistema HACCP.

Los organismos reglamentarios de la Unión Europea y los Estados Unidos decidieron que el pescado y los productos pesqueros fueran la primera categoría de alimentos de la industria alimentaria que habrían de someterse a la aplicación obligatoria del HACCP. La UE promulgó en 1991 el primer reglamento para los productos pesqueros que establecía las condiciones de salud para la producción y mercadeo de productos pesqueros. En mayo de 1994, la UE adoptó una reglamentación adicional al establecer normas más exactas sobre la aplicación obligatoria de los «autocontroles de salud»9. En los Estados Unidos, la reglamentación basada en el HACCP, Procedimientos para la elaboración e importación seguras e higiénicas de pescado y productos pesqueros, se publicó el 18 de diciembre de 1995 y entró en vigor un año después. Otros países desarrollados y en desarrollo siguieron rápidamente estas iniciativas.

En 1997, el sistema HACCP se incorporó en el Codex Alimentarius FAO/OMS en forma de una directriz general10. Esto hace que el sistema sea la referencia básica para la solución de diferencias en el comercio internacional en el ámbito del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, la inclusión del sistema HACCP como directriz general para el Codex Alimentarius no hace que todos estos sistemas sean idénticos. Por ejemplo, los reglamentos de HACCP de los Estados Unidos se aplican a los elaboradores, mientras que los de la UE se aplican a toda la cadena de producción, desde la manipulación del pescado a bordo hasta su venta al por menor. Por consiguiente, en ambos países el HACCP está vinculado muy estrechamente con el marco reglamentario nacional sobre higiene e inocuidad de los alimentos.

Durante los diez últimos años, tanto la industria pesquera como los servicios de inspección de alimentos y pescado de muchos países en desarrollo han realizado esfuerzos para adaptar las metodologías de elaboración e inspección a fin de cumplir los requisitos del HACCP. Muchos países han logrado buenos resultados. Entre los países a los que se autorizó exportar pescado y productos pesqueros a la UE a mediados de 1999, 50 actuaban plenamente en conformidad con los reglamentos de la UE basados en el HACCP11. De estos 50 países, 37 son de África, Asia y el Pacífico o América Latina y el Caribe, y la mayoría de ellos recibieron asistencia técnica de la FAO que, durante el período de 1995 a 1999, organizó (principalmente con fondos extrapresupuestarios recibidos de Dinamarca) 44 talleres y capacitó a más de 1 300 profesionales de la industria y los gobiernos en los principios del HACCP.

Sin embargo, no todos los países en desarrollo pudieron hacer las inversiones iniciales necesarias. En algunos casos no hubo o fueron insuficientes los créditos para esta finalidad y, como consecuencia de ello, algunos países padecieron una reducción drástica del número de establecimientos autorizados a exportar a mercados de la UE. Cabo Verde y Guinea-Bissau fueron los ejemplos extremos de esta disposición a mediados del 2000, en que la UE prohibió todas las importaciones de pescado procedentes de estos países.

RECUADRO 9

|

RECUADRO 10

|

El sistema HACCP constituye una mejora con respecto a la inspección tradicional del pescado y su utilización hará disminuir el número de enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, hasta el momento se dispone de poca información para demostrarlo. Por ejemplo, en un informe reciente12, el Centro de Control de las Enfermedades (Estados Unidos) señalaba que las nuevas estimaciones ofrecen sólo una visión rápida del problema y no miden las tendencias ni indican si el problema está mejorando o empeorando.

Es probable que el HACCP evolucione. Los países desarrollados comienzan a introducir en sus industrias alimentarias un plan de reglamentación llamado política de riesgos, basado en la evaluación cuantitativa de riesgos, la gestión de riesgos y la comunicación de riesgos13. Para aplicar una política de riesgos se necesitan más datos y estudios.

Como no hay ninguna posibilidad de llegar a un riesgo cero, es necesario identificar los peligros específicos pertinentes que han de incluirse en un sistema de HACCP. Por consiguiente, es preciso determinar la gravedad del peligro. Una forma de medir la gravedad es obtener datos epidemiológicos y establecer la relación entre el número de muertes causadas por una enfermedad y el número total de casos diagnosticados de dicha enfermedad. Es evidente que los primeros peligros que habrán de controlarse por medio del HACCP y la política de riesgos deberán ser los que causen enfermedades que puedan provocar la muerte. Listeria monocytogenes y Escherichia coli O157:H7 son ejemplos evidentes de este tipo de peligro. Sin embargo, no es suficiente controlar solamente estos peligros, y los gobiernos suelen determinar que entre los peligros pertinentes se incluyan también los microorganismos, los productos químicos y condiciones que se sabe son perjudiciales para la salud humana, temporal o permanentemente.

La mayor parte de los países en desarrollo no disponen de datos útiles sobre peligros importantes relacionados con los distintos productos alimenticios. El acceso a datos mejores y más detallados permitiría ciertamente abordar mejor el problema, pero la falta de datos no es una excusa para dejar de actuar preventivamente. En particular, la falta de información en un país en desarrollo sobre un peligro posible que se conoce bien en otros países no puede tomarse como prueba de la ausencia de dicho peligro.

Sólo pocos países en desarrollo han decidido aplicar obligatoriamente el sistema HACCP a los productos pesqueros que se venden para el consumo en los mercados internos. Esto puede deberse a que algunas personas de los países en desarrollo consideran que el HACCP es principalmente una barrera no arancelaria erigida por los países desarrollados y lo aplican sólo para poder exportar sus productos a economías industrializadas. Los países en desarrollo que apliquen el sistema HACCP también en sus mercados internos pueden esperar obtener notables beneficios de salud pública (véase el Recuadro 9). De hecho, la aplicación del sistema HACCP puede influir enormemente en la inocuidad del pescado (y los alimentos) en los países en desarrollo.

Los beneficios del sistema HACCP en los países en desarrollo y desarrollados no se relacionan únicamente con la mejora de la salud pública. Los empresarios privados obtendrían también beneficios directos ya que, para aplicar el HACCP, se necesita antes garantizar la higiene básica de todas las actividades relacionadas con la producción de pescado y mejorar los conocimientos del proceso general. La experiencia de la FAO en este ámbito ha demostrado que la introducción del HACCP ha ayudado a los empresarios a incrementar sus beneficios (véase el Recuadro 10). Las inversiones realizadas se han recuperado mediante la reducción de las tasas de rechazo y una buena adaptación del proceso de producción.

El sistema HACCP contribuye a mejorar la calidad, porque la inocuidad es un requisito de calidad indispensable. Por razones conceptuales y de reglamentación, la industria pesquera separa la inocuidad de la calidad, pero en la fábrica van unidas. El HACCP exige un mejor conocimiento de todos los aspectos de los procesos que conducen al producto final, y estos conocimientos pueden utilizarse inmediatamente para reducir costos y mejorar la calidad general del producto. Según los principios en los cuales se funda el HACCP, se está configurando la industria pesquera del futuro.

Desde los años cincuenta, los economistas que se ocupan de la ordenación de la pesca de captura han reconocido que los reglamentos sobre el acceso a los recursos crean incentivos y respuestas participa-tivas y que tales reglamentos e incentivos pueden ejercer un efecto fundamental en la situación a largo plazo de la pesca. En la mayoría de las pesquerías, estrategias ineficaces de regulación del acceso pueden llevar a situaciones en que el nivel de esfuerzo de pesca desperdicia recursos de la sociedad y provoca la sobreexplotación de especies.

Parte de la solución a este problema de ordenación se halla en delinear derechos apropiados de acceso a poblaciones silvestres, y los administradores pesqueros están estudiando ahora la forma de proporcionar derechos explícitos de distintos tipos a los participantes en la pesca. Este proceso se designa a veces como «aplicación de la ordenación pesquera basada en los derechos», pero a veces no resulta claro el significado de «ordenación pesquera basada en derechos» ni el concepto de asignar «derechos de propiedad».

El concepto básico de propiedad y los derechos asociados con la propiedad son sencillos. Los denominados «derechos de propiedad», son un conjunto de derechos que confieren tanto privilegios como responsabilidades. Por consiguiente, el establecimiento de derechos de propiedad en la ordenación pesquera implica la definición y especificación de los derechos, privilegios y responsabilidades creados por todos los distintos tipos de ordenación pesquera. Sin embargo, no es infrecuente que se hable de falta de claridad en la definición de los derechos de propiedad en la ordenación pesquera y es apropiado señalar que «los derechos de propiedad, como las aletas dorsales de los diferentes peces, se presentan de formas y tamaños muy diferentes»14.

Para complicar aún más el asunto, las referencias a sistemas de ordenación basada en derechos pueden ser referencias a cualquier cosa en el amplio espectro de los distintos tipos de sistemas de ordenación pesquera. Los sistemas de ordenación pesquera basada en derechos pueden consistir en la utilización de controles de insumos o de productos. Se pueden crear algunos derechos de propiedad mediante la concesión de licencias u otras formas de limitación del acceso. Algunos son creados por los sistemas de ordenación pesquera y especifican el uso de los recursos pesqueros para determinadas comunidades (cuotas de desarrollo comunitario), en particular zonas o territorios (derechos de uso territorial en la pesca) y de determinadas poblaciones (derecho de uso de poblaciones en la pesca). Se crean otros derechos de propiedad mediante sistemas de cuota individual, cuota individual de pesca, cuota individual de parte transferible y cuota individual transferible.

En último término, las cuestiones fundamentales de los sistemas de derechos de propiedad en la ordenación pesquera se relacionan con un buen conocimiento de:

RECUADRO 11

|

Las dificultades para entender, examinar y aplicar los derechos de propiedad en la ordenación pesquera pueden reducirse, si no superarse, de tres formas fundamentales. En primer lugar, una de las principales fuentes de confusión al examinar el asunto de los derechos de propiedad y la ordenación pesquera es la falta de comunicación. Se plantean frecuentemente dificultades sencillamente porque la expresión «derechos de propiedad» significa cosas diferentes para distintas personas y puede referirse a conjuntos muy diversos de derechos, privilegios y responsabilidades, cada uno de los cuales producirá incentivos y, por lo tanto, resultados de ordenación muy diferentes. Es importante tener una definición muy clara de lo que exactamente son los derechos de propiedad en cuestión, aunque esta información no constituya normalmente parte de los debates sobre la utilización de derechos de propiedad en la ordenación pesquera.

Antes de poder elaborar cualquier solución posible, es preciso definir los derechos de propiedad (y los problemas conexos) que forman parte de la ordenación pesquera y esto depende de la descripción de los siguientes atributos de los derechos de propiedad concedidos o asignados por la estrategia o plan de ordenación pesquera15:

En segundo lugar, es preciso reconocer y aceptar que, lo mismo que para cualquier otra situación de ordenación, no hay una única estrategia de ordenación pesquera que resuelva todos los problemas de la pesca. Al trabajar para encontrar soluciones, la ordenación pesquera implica la utilización de la combinación más apropiada de los instrumentos de ordenación disponibles y los derechos con ellos asociados. Es esta otra observación sencilla que frecuentemente se olvida.

En tercer lugar, como parte del proceso de diseño de una estrategia de ordenación, y antes de comenzar los trabajos para el diseño de una determinada solución reglamentaria a las cuestiones relacionadas con los derechos a una pesquería, la administración y los participantes deben dar descripciones explícitas de16:

Se pueden construir así posibles soluciones reglamentarias sobre la base de la naturaleza (la exclusividad, la durabilidad, la seguridad, la transfe-ribilidad, la divisibilidad y la flexibilidad) de los derechos de propiedad que pueden conferirse. Las soluciones de ordenación que se crean de esta forma probablemente reflejarán conjuntos de derechos en los que o bien algunos de los seis elementos de los derechos mantenidos por los participantes son relativamente insuficientes o no especificados (tales como los otorgados por programas de ordenación basados firmemente en limitaciones espaciales o temporales al acceso, la utilización de otros controles de insumos como restricciones de arte o sistemas de cuota total), o bien están relativamente bien especificados (tales como los otorgados por el uso de cuotas individuales o cuotas de desarrollo comunitario, derechos de utilización de poblaciones en pesquerías, esfuerzo individual transferible o sistemas de cuota individual del barco, o cuota individual transferible, cuota individual de parte transferible o cuota individual de pesca). Este enfoque para resolver la cuestión de los derechos de propiedad en la ordenación pesquera establece las coordinadas para plantear las cuestiones fundamentales de:

RECUADRO 12

|

¿Cuándo es útil tener en cuenta sistemas de derechos de propiedad? ¿Qué tipos de condiciones sociológicas, biológicas y económicas configurarán los derechos de propiedad? ¿Qué instituciones, condiciones administrativas y necesidades jurídicas (instrumentos, prácticas legislativas, etc.) son útiles?

¿Quién detiene y quién debería detener derechos de propiedad? ¿Cuáles son las bases jurídicas exigidas para los derechos de propiedad? Si se cambian los derechos de propiedad, ¿quién deberá recibir los nuevos derechos? ¿Ofrece ventajas la definición de derechos de propiedad comunal? ¿Cómo se ajustan las distintas escalas de las actividades pesqueras? ¿Cómo se ajustan los distintos sistemas de ordenación con derechos de propiedad a los usuarios indígenas y otros grupos de usuarios?

¿Cómo pueden los derechos de propiedad mejorar los incentivos para la eficiencia económica, la gestión, la conservación y la rentabilidad? ¿Dónde y cómo resultan evidentes los incentivos creados por los distintos tipos de derechos de propiedad? ¿Qué tipos de repercusiones se producen en la distribución? ¿Qué tipos de requisitos operacionales exigen los diferentes tipos de estrategias de gestión con derechos de propiedad en términos de investigación, obligación del cumplimiento, administración y operaciones pesqueras reales?

La solución a la cuestión de los derechos de propiedad en la ordenación pesquera exige volver a los elementos fundamentales en que se basan todos los sistemas de ordenación pesquera, para poder hacer una evaluación comparativa de las distintas opciones de ordenación que ofrecen los diferentes tipos de derechos de propiedad. Si bien no hay mucha necesidad de nuevos instrumentos de ordenación pesquera, es preciso mejorar la utilización de los ya disponibles a fin de que puedan ofrecer incentivos con mayor efectividad.

Durante el último decenio, ha habido un creciente interés a nivel internacional en las cuestiones de los derechos de propiedad en la ordenación pesquera. Los derechos de propiedad asociados a pesquerías que se extienden más allá o se hallan fuera de las jurisdicciones nacionales se están aclarando gracias a una serie creciente de memorandos y acuerdos internacionales. Además, las organizaciones internacionales muestran un interés cada vez mayor en la forma en que los distintos tipos de sistemas de ordenación pesquera basados en derechos pueden influir en la conservación y utilización sostenible de los recursos pesqueros.

La maduración en curso de los conceptos incorporados en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, unida a los conflictos sobre la cuestión de quién tiene los derechos para capturar peces en situaciones en que las poblaciones cruzan legislaciones nacionales y/o zonas nacionales e internacionales20, ha dado lugar a la elaboración de los siguientes acuerdos que aclaran y definen con mayor precisión varios aspectos de los derechos de propiedad en la pesca:

En 1993, se adoptó el Acuerdo de la FAO sobre el Cumplimiento21 para reforzar la exclusividad de los derechos de propiedad de los que faenan en alta mar, centrando la atención en qué barcos tenían la autoridad para pescar en alta mar. El Acuerdo subraya también las responsabilidades de las autoridades de ordenación pesquera para controlar esta actividad.

Dos años más tarde, la aprobación del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces22 amplió la definición de derechos de propiedad en relación con la pesca de poblaciones de peces transzonales y muy migratorias, mediante el fortalecimiento de las responsabilidades del Estado del pabellón relacionadas con el derecho a la explotación de tales poblaciones y con la observancia y seguridad de los privilegios conferidos por tales derechos, con disposiciones sobre el cumplimiento y la obligación del mismo.

Actualmente, la elaboración de un plan de acción internacional para afrontar la cuestión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada servirá para definir más claramente y aplicar los derechos de propiedad en la captura de peces en alta mar. Varios tipos de sistemas de derechos de propiedad siguen en examen, en términos más generales, en reuniones como:

Instituciones como las Naciones Unidas y el Banco Mundial están afrontando cuestiones planteadas por la conservación de la biodiversidad marina, y existe un interés creciente en el examen de los instrumentos de ordenación pesquera y de sus características en cuanto a los derechos de propiedad, a fin de determinar si pueden utilizarse para lograr un desarrollo ecológicamente sostenible.

A nivel regional, los debates sobre la utilización de derechos de propiedad en la ordenación pesquera se han beneficiado del reconocimiento creciente de que la utilización de la cuota individual transferible es solamente uno de los distintos tipos pertinentes de ordenación pesquera basada en derechos y de la comprobación de que es preciso unir programas de ajuste a las nuevas estrategias de ordenación, para poder consolidar sus resultados. Ejemplo de ello es la Acción concertada de 1999 sobre economía y el Taller de política pesquera común sobre la definición y asignación de derechos de uso en las pesquerías europeas, financiado por la Comunidad Europea y su programa sobre agricultura y pesca (FAIR)23. Siguió a este taller otro centrado en soluciones basadas en derechos específicos a los problemas de ordenación pesquera de la CE, que se celebró en Bergen, Noruega, en octubre de 2000.

A nivel nacional, el interés en la utilización de derechos de propiedad continúa creciendo, si bien con prudencia. Los políticos reconocen que existen ramificaciones políticas potencialmente importantes cuando los derechos de propiedad se hacen cada vez más específicos y cuando hay que afrontar expresamente cuestiones de asignación. Por ejemplo, en Islandia, cuestiones de asignación han inspirado las primeras batallas políticas y, después, jurídicas para atacar la aplicación de programas de cuotas individuales transferibles. En Australia, los esfuerzos recientes para examinar y aplicar sistemas de ordenación pesquera basados en derechos de propiedad claramente especificados, como las mencionadas cuotas, se han estancado en las arenas políticas de varios estados, mientras que los pescadores exigen cada vez más a los organismos de ordenación pesquera que aclaren sus derechos a la pesca comercial y establezcan mecanismos para la asignación de los recursos pesqueros de forma que puedan defenderse y predecirse.

Desde 1998, los gobiernos y la industria de varios países de América Latina estudian las ventajas de la introducción de derechos definidos más claramente para quienes participan en pesquerías pelágicas industriales (en Chile y Perú) y pesquerías de peces de fondo (Uruguay y Argentina). Sin embargo, hasta ahora no se ve que puedan surgir acuerdos sobre la forma de proceder.

En cambio, las características de los derechos mantenidos por los pescadores artesanales en América Latina se están definiendo gradualmente con mayor claridad y exclusividad24. Estas disposiciones, aunque generalmente se aplican a situaciones en que hay poblaciones de peces que viven en el fondo o en otras zonas localizadas y no son migratorias (incluyendo masas de agua dulce relativamente pequeñas), han dado a los poseedores del derecho los medios jurídicos para excluir a quienes no tienen derechos en tales pesquerías. Por ejemplo, en 1998 Perú comenzó a conceder a organizaciones de pescadores artesanales derechos exclusivos sobre algunos recursos marinos costeros, y los pescadores de Ecuador han recibido derechos exclusivos para intensificar y explotar pesquerías en algunas aguas continentales. En Brasil, se halla actualmente en curso un proceso para la asignación de derechos de pesca exclusivos y obligaciones de ordenación a comunidades locales. En Chile, México y Cuba, se están aplicando desde hace cierto tiempo programas análogos que se hallan ahora relativamente bien establecidos.

Aunque todavía no se ha hecho la evaluación sistemática de todos los efectos económicos y de otro tipo que se derivan de temas como la asignación de derechos a los pescadores y el estado de las poblaciones, se han registrado ya algunos resultados potencialmente positivos. Evaluaciones regionales iniciales indican que, para muchas comunidades, la asignación de derechos ha permitido recuperar recursos silvestres, elevar los precios percibidos por los pescadores (a veces porque los pescadores participan más en la elaboración y comercialización) y fortalecer las organizaciones de pescadores mediante la acumulación de capital.

Es evidente que la utilización del acceso libre a recursos naturales como los pesqueros no es sostenible. Los enfoques actuales para controlar y regular la utilización de los recursos pesqueros no conducen necesariamente a un uso sostenible, y, además, frecuentemente crean incentivos contrarios a los objetivos de la ordenación.

En todo el mundo, en la pesca tanto artesanal como industrial, en grande o pequeña escala, la escasez creciente de recursos induce a los interesados a exigir una mayor aclaración de sus derechos de propiedad en la pesca. Al crecer el número de personas que explotan recursos pesqueros (utilizando frecuentemente una tecnología mejor que la disponible en el pasado) existe una necesidad mayor que nunca de examinar las ventajas y limitaciones de la función actual de los derechos de propiedad en la ordenación pesquera y de examinar estrategias basadas en una definición más clara de tales derechos.

En todos los niveles, continuará creciendo el interés político y administrativo en relación con los derechos de propiedad y la ordenación pesquera, así como en las oportunidades creadas por la amplia gama de derechos que pueden conferirse, especialmente a medida que crece la presión sobre los recur-

sos pesqueros y se comprenden mejor los vínculos entre unos derechos de propiedad bien especificados y la ordenación pesquera. Es probable que este interés vaya unido a un empleo creciente de programas de ajuste de la capacidad que se utilizan como mecanismos para orientar más los sistemas de ordenación pesquera hacia la utilización de derechos de propiedad definidos y especificados más claramente.

En el futuro, todos los involucrados en la pesca y su ordenación prestarán mayor atención a los derechos de propiedad -derechos, privilegios, responsabilidades e incentivos- que confieren los distintos tipos de estrategia de ordenación pesquera.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INN) se realiza en todas las pesquerías de captura, independientemente de su ubicación, las especies capturadas, los artes empleados o el nivel y la intensidad de la explotación (véase el Recuadro 13). Esta pesca se practica en las pesquerías en pequeña escala e industriales, continentales y marinas, en zonas de jurisdicción nacional y en alta mar. No se limita a las pesquerías de alta mar, ni a grupos determinados de pescadores o a pesquerías específicas. Las organizaciones regionales de ordenación pesquera observan casos de pesca INN realizada tanto por partes contratantes y no contratantes como por barcos de países con registro libre.

La pesca INN no es un fenómeno nuevo. Ha constituido fuente de preocupación para los responsables de los recursos incluso desde que las comunidades pesqueras comenzaron a aplicar medidas para la conservación de las poblaciones ícticas. En sociedades donde siguen aplicándose prácticas indígenas de utilización de los recursos (por ejemplo, comunidades melanesias en las Islas del Pacífico Sur), la violación de estas prácticas mediante la pesca INN suele ser objeto de importantes sanciones sociales y económicas. Se están realizando esfuerzos para determinar la gravedad y difusión de la pesca en cuestión, pero no se ha conseguido todavía una imagen completa y detallada de la situación. Se ha informado a la FAO de que, en algunas pesquerías importantes, esta pesca representa hasta el 30 por ciento de las capturas totales y, en algún caso, se ha indicado que podría constituir hasta el triple de la captura permitida. Muchas de las organizaciones regionales de ordenación pesquera han adoptado medidas para afrontar el problema. En los lugares donde se practica normalmente tiene consecuencias importantes para la evaluación científica nacional y regional y, a su vez, para determinar los niveles de capturas y otras medidas de ordenación que han de adoptar y aplicar las administraciones nacionales y las organizaciones regionales de ordenación pesquera.

La comunidad internacional ha señalado la pesca INN como uno de los principales problemas de la ordenación pesquera debido a sus consecuencias de amplio alcance para una ordenación sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros; si no se controla la pesca INN, el sistema en que se basan las decisiones de ordenación pesquera resulta fundamentalmente imperfecto. Esta situación hace que no se consigan los objetivos de la ordenación y se pierdan oportunidades de beneficios sociales y económicos a plazos corto y largo (véase el Recuadro 13). En casos extremos, la pesca INN puede provocar el colapso de una pesquería o mermar gravemente los esfuerzos para reconstruir poblaciones ícticas que se hallan agotadas.

La pesca INN tiene muchas facetas y motivaciones, si bien sus razones fundamentales más evidentes son de carácter económico. Otros factores que la pueden estimular son la capacidad excesiva de flota, las subvenciones gubernamentales (en los casos en que mantienen o incrementan la capacidad), una fuerte demanda de determinados productos, una administración pesquera nacional insuficiente (incluyendo sistemas inadecuados de notificación), una ordenación pesquera regional insuficiente y un sistema ineficaz de seguimiento, control y vigilancia, incluyendo la falta de sistemas de seguimiento de los buques.

Para combatir la pesca INN se requiere una cooperación internacional concertada, y esto depende de la colaboración de todos los Estados, independientemente de si son primordialmente Estados ribereños, Estados del pabellón, Estados del puerto o países importadores de pescado. Un enfoque claro de las cuestiones que contribuyen a la pesca INN y una determinación internacional común para resolverlas de forma oportuna y realista permitirían progresar hacia una gran reducción o hacia la eliminación de este tipo de pesca.

En zonas de jurisdicción nacional, donde practican la pesca ilegal tanto los pescadores autorizados como los no autorizados, las administraciones nacionales deben fortalecer los procedimientos de concesión de licencias, las medidas de conservación y ordenación, la recolección, análisis y notificación de los datos y el seguimiento, control y vigilancia. Será útil un plan de acción internacional para combatir la pesca INN. Dicho plan, si se elabora de forma completa y se aplica eficazmente, debería reducir, si no eliminar, la incidencia de esta pesca y actividades conexas. Un plan de acción internacional para afrontar este tipo de pesca promovería, entre otras cosas, las siguientes medidas a plazos corto y largo:

RECUADRO 13

|

Durante 1999 y 2000, se ha planteado la cuestión de la pesca INN en varios foros internacionales importantes26. La FAO recibió, en el 23º período de sesiones de su Comité de Pesca (COFI) y en la Reunión Ministerial de 1999 sobre la aplicación del Código de conducta para la pesca responsable, el mandato de elaborar un plan de acción internacional voluntario para combatir la pesca INN en el marco del mencionado Código27. El proceso de elaboración del plan de acción internacional ha implicado un enfoque en dos etapas:

Las organizaciones regionales de ordenación pesquera están tomando medidas para combatir la pesca INN:

Otras organizaciones regionales de ordenación pesquera están evaluando y afrontando el problema de la pesca INN.

Los miembros de las organizaciones regionales de ordenación pesquera deberán decidir la forma de fortalecer el control del Estado del pabellón y de mejorar la cooperación con los Estados del puerto. Se instará a los Estados que no son partes en las organizaciones regionales de ordenación pesquera a que tomen medidas para controlar sus barcos a fin de que no realicen actividades que socaven la labor de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. De esta forma, resultará de primordial importancia que estas organizaciones traten de acoger nuevos miembros. Se espera que gracias al establecimiento de un grupo especial de trabajo conjunto FAO/OMI se realice la labor básica para una colaboración en materia de pesca INN entre las dos organizaciones, respondiendo a los llamamientos para que colaboren a fin de encontrar soluciones al problema.

La FAO proseguirá su colaboración con las organizaciones regionales de ordenación pesquera y facilitará la cooperación entre ellas. Una manifestación de esta colaboración es el informe anual consolidado de la FAO a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las actividades de las organizaciones regionales de ordenación pesquera y la reunión que celebra cada dos años con otras partes interesadas para afrontar asuntos de interés común.

La preocupación por la sostenibilidad de las pautas actuales de uso de los recursos naturales renovables dio lugar a la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, Brasil, en 1992 y a la aprobación de su Programa 21. El acontecimiento reflejó un consenso mundial para la consecución de un desarrollo sostenible más basado en los ecosistemas en todos los sectores de la actividad humana, como medio para mejorar el bienestar humano de las generaciones actuales sin sacrificar el del futuro. Se pidió un cambio sustancial en la gestión, un mejor apoyo científico a la adopción de decisiones y un incremento sustancial de la información estratégica. Además, la Cumbre reconoció el costo y la escasez de esta información y, por lo tanto, el elevado grado de incertidumbre sobre las funciones y situación de los ecosistemas productivos, así como el riesgo resultante para los recursos y la población que vive de ellos. La combinación de estas exigencias presenta un reto importante para la gestión moderna de la pesca. La capacidad de los administradores y la industria de ajustarse a esas exigencias condicionará las opiniones de una sociedad cada vez más consciente de la función futura de la pesca en el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria mundiales.

Para ayudar a los responsables de las decisiones y administradores del sector pesquero, permitir el seguimiento y la evaluación de los rendimientos y facilitar la participación popular, en el Capítulo 40 del Programa 21: Información sobre la adopción de decisiones, se exige «el desarrollo armónico de indicadores en los planos nacional, regional y mundial y la incorporación de un conjunto apropiado de estos indicadores en informes y bases de datos comunes de acceso generalizado para su utilización en el plano internacional, con sujeción a consideraciones relacionadas con la soberanía nacional» (Párrafo 40.7). En 1995, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas aprobó como seguimiento un programa de trabajo encaminado a facilitar los indicadores a los responsables de las decisiones a nivel nacional para el año 2000.

Además, en el Principio 15 de la Declaración de Río de la CNUMAD se establece que «con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente». En los Principios Generales y el Artículo 6.5 del Código de conducta para la pesca responsable de la FAO, de 1995, se aplicaron estas disposiciones prescribiendo un enfoque precautorio para todas las pesquerías en todos los sistemas acuáticos, independientemente de su condición jurisdiccional.

Durante los últimos años se han dedicado notables esfuerzos a la elaboración de marcos para el desarrollo de indicadores de la sostenibilidad y procedimientos para su integración con el enfoque precautorio. Se ofrece a continuación una reseña de los progresos logrados.

Indicadores del desarrollo sostenible. Desde 1995, la CDS ha promovido, entre otras cosas, el intercambio de información entre los actores interesados; la identificación, comprobación y evaluación de indicadores pertinentes; la capacitación y creación de capacidad; y el desarrollo de marcos para indicadores de la sostenibilidad. La FAO, tomando la iniciativa en el desarrollo de indicadores sectoriales para la pesca, en colaboración con el Gobierno de Australia, examinó la cuestión y elaboró directrices técnicas para el desarrollo y la utilización de indicadores del desarrollo sostenible de la pesca de captura marina28. Se reconoce que la adopción y notificación de indicadores del desarrollo sostenible proporciona un medio practicable y rentable de seguir los progresos hacia el desarrollo sostenible (por ejemplo, en la aplicación del Código de Conducta de la FAO); detectar oportunamente problemas potenciales; aprender mediante la comparación de los rendimientos entre las distintas pesquerías; y, como consecuencia de ello, optimizar las políticas y la ordenación pesquera.

Se han propuesto varios marcos complementarios para el diseño, la organización y la notificación de indicadores del desarrollo sostenible, tales como el marco presión-situación-respuesta. En el caso de la pesca, el Código de conducta ofrece un marco alternativo. Cuando se han establecido indicadores sobre marcos semejantes, pueden compartirse a nivel nacional, regional y mundial. A tal efecto, es preciso acordar y aplicar conceptos, definiciones y procesos similares al desarrollar sistemas comparables de indicadores que cumplan requisitos mínimos comunes.

En general los indicadores deberán reflejar la situación del sistema y los resultados en relación con metas y objetivos de la sociedad, la sostenibilidad a largo plazo de la pesca, el ecosistema que la apoya y la generación de beneficios netos para los pescadores y la sociedad.

Dimensión |

Indicador |

Económica |

Recolección y valor de la recolección |

Social |

Empleo/participación |

Ecológica |

Estructura de la captura |

Gestión |

Régimen de cumplimiento |

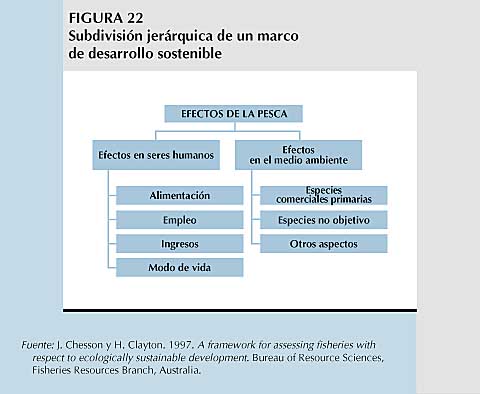

Los indicadores de la sostenibilidad deberán reflejar el bienestar y/o los problemas relacionados con los recursos y aspectos humanos del sistema, así como los progresos (o su ausencia) hacia el logro del objetivo del desarrollo sostenible (Figura 22). Los sistemas basados en indicadores se están convirtiendo en un complemento útil para los sistemas de apoyo a la ordenación convencional, así como una forma prometedora de seguimiento y ordenación de los subsectores de la pesca, o del sector en su conjunto, que ofrece una alternativa al enfoque pesquería por pesquería.

La selección de unidades geográficas apropiadas para la información sobre los indicadores es fundamental y, aunque se reconozcan las jurisdicciones nacionales y subnacionales, deberá reflejar la ubicación geográfica de los procesos ecológicos que definen los límites del ecosistema acuático. Aunque se han adoptado compromisos para la presentación de informes nacionales, en algunos casos podrá ser apropiado agregar los informes a nivel subnacional (por ejemplo, por pesquerías o por pequeños distritos dentro de la misma nación) o multinacional (por ejemplo, para poblaciones transfronterizas).

Existen muchas formas de representar los componentes interdependientes de una pesquería o sector pesquero en un Sistema de referencia del desarrollo sostenible. Los componentes decisivos mínimos son el ecosistema, la economía, la sociedad y la gestión. El ecosistema incluye los recursos pesqueros que sostienen la pesquería y otros aspectos del ecosistema y que controlan la productividad del recurso, incluyendo especies dependientes y asociadas. La economía refleja los resultados -expresados en términos de beneficios y costos- que se derivan de la utilización del ecosistema. Los beneficios y costos son los que experimentan los consumidores, los productores y la sociedad en general. Se incluye la equidad a plazos corto y largo. El componente de la sociedad del ecosistema consiste en costos y beneficios no monetarios, que son elementos importantes del bienestar humano. La gestión incluye las instituciones, así como las normas que rigen el sistema. Los indicadores deberán reflejar el rendimiento del sistema en cada uno de estos compo-nentes.

Idealmente, deberían elaborarse indicadores para cada componente identificando objetivos que se relacionan con el mismo, especificando un modelo conceptual o numérico de los conocimientos científicos disponibles, y determinando indicadores del rendimiento que se relacionan con los objetivos para los que se tiene o se puede obtener fácilmente información. Los indicadores pueden ser muy numerosos y es preciso seleccionarlos cuidadosamente (Cuadro 4). Deberán ser convalidados científicamente como indicadores que reflejan realmente los cambios que implican, estar basados en la mejor información científica disponible, como lo exige la UNCLOS, ser fáciles de elaborar y rentables, y ser fácilmente comprensibles por los destinatarios.

El valor de los indicadores deberá interpretarse en relación con valores de referencia (o puntos de referencia) fijados como objetivo, límite o umbral, derivados de distintas formas, incluso en los casos en que haya escasez de datos. Los valores de referencia objetivo definen las situaciones deseables del sistema y buenos rendimientos. Los límites indican situaciones del sistema deseables y malos rendimientos. Los umbrales identifican situaciones en que deberán adoptarse medidas, posiblemente acordadas previamente. Todos juntos, estos puntos de referencia dan una indicación de juicios de valor de la sociedad en relación con los indicadores. Por ejemplo, un indicador de biomasa inferior al nivel límite puede considerarse que señala una situación «mala». Un indicador de biomasa en el nivel máximo de rendimiento sostenible puede considerarse como «bueno».

Las naciones que colaboran y que comparten un recurso deberán tratar de establecer algunos indicadores comunes para cada componente del sistema y, posiblemente, criterios comunes de evaluación. Esto facilitará la evaluación de la situación de los recursos pesqueros dentro del ecosistema y la determinación de costos e ingresos para los que existen objetivos y metodologías generalmente acordados. Sin embargo, podrá resultar menos práctico para los componentes sociales, en los que es difícil hacer generalizaciones.

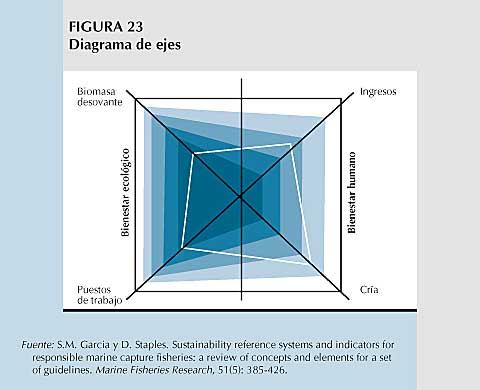

Las orientaciones pertinentes de la FAO y los autores Garcia y Staples29 proponen representaciones sencillas de un sistema pesquero en relación con las dimensiones del desarrollo sostenible. El diagrama de ejes es una de tales representaciones en que cada dimensión (por ejemplo, la biomasa desovante y los ingresos) aparece representada por uno de los ejes. Cada eje tiene una escala apropiada y se han establecido criterios de evaluación de la sociedad para calificar los distintos niveles en cada escala (por ejemplo, malo, mediocre, aceptable, bueno). En la Figura 23, se indica la posición de la pesquería por medio de un polígono blanco. El grado de sombreado representa juicios de valor, desde malo (negro) hasta bueno (claro). De esta forma, la pesquería ilustrada en la Figura 23 es satisfactoria en cuanto que crea un elevado número de puestos de trabajo e ingresos suficientes, pero su biomasa desovante es insuficiente en tamaño y sus zonas de cría se hallan amenazadas.

Un sistema completo de indicadores del desarrollo sostenible debería incluir mecanismos para la comunicación efectiva entre los interesados en las pesquerías, los responsables de la gestión y el público en general. Varios métodos visuales de información mejorarían mucho la comunicación en este sentido. El sistema de indicadores deberá ser examinado periódicamente con el fin de ofrecer los incentivos necesarios para mantenerlo y mejorarlo.

Aunque los indicadores deberán comprenderse fácilmente, podrán ser, sin embargo, mal interpretados o utilizados (lo mismo que cualquier dato estadístico). La interpretación autorizada y la presentación de informes por un grupo de expertos, colaborando con la industria y las partes interesadas, evitará esto y los países y organizaciones internacionales deberán convocar cada pocos años tales grupos de expertos para evaluar e interpretar los indicadores. Los responsables de las políticas podrán actuar después respondiendo a lo que muestran los indicadores.

El enfoque precautorio. Antes de integrar el enfoque precautorio en el Código de conducta para la pesca responsable y fomentar su aplicación en el Acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces30, la FAO examinó sus repercusiones para la pesca31. En colaboración con Suecia, la Organización elaboró también orientaciones técnicas sobre el enfoque precautorio para la pesca de captura e introducciones de especies, en apoyo de la aplicación del Código de conducta32.

Existe incertidumbre con respecto a los datos, parámetros y procesos involucrados en la pesca. Se agrava la situación a causa de la variabilidad natural, el cambio climático y la necesidad de considerar las pesquerías dentro de sus respectivos ecosistemas. La ordenación pesquera ha tenido siempre una serie de elementos «precautorios» que permiten adoptar medidas respondiendo a riesgos para los recursos, antes de disponer de datos científicos suficientes para adoptar tal decisión. Durante la última mitad del siglo, estos elementos se han utilizado poco o se han aplicado mal. El enfoque precautorio reconoce que todas las actividades pesqueras tienen repercusiones importantes; las repercusiones de la pesca no deben considerarse insignificantes a menos que se demuestre que lo son; el sistema complejo y cambiante de la pesca nunca se comprenderá perfectamente, lo que significa que hay siempre incertidumbre en el asesoramiento científico para la ordenación; los procesos de decisiones sobre ordenación y el cumplimiento de las mismas en el sector incluyen sus propias incertidumbres, por lo que las repercusiones de la pesca en el sistema son difíciles de predecir con precisión; y las consecuencias de errores de ordenación pueden tardar mucho tiempo en corregirse.

Como consecuencia de estos factores y del hecho de que la naturaleza de la pesca es tal que han de adoptarse decisiones de ordenación basándose en conocimientos incompletos, el enfoque exige, entre otras cosas, que se aplique en todo momento a todas las pesquerías un nivel de precaución proporcional al riesgo; se aplique sistemáticamente, es decir, en todos los sectores de la investigación, ordenación y operaciones pesqueras; se eviten cambios potencialmente irreversibles (para dejar opciones a las generaciones futuras); se prevean resultados no deseables y se adopten medidas para reducir su probabilidad; se apliquen inmediatamente medidas correctivas que sean eficaces en un plazo aceptable; se dé prioridad a la conservación de la capacidad productiva del recurso; se establezcan límites precautorios a la capacidad pesquera cuando la productividad del recurso es muy incierta; se sometan todas las actividades pesqueras a una autorización previa y a exámenes periódicos; se asigne apropiadamente (de forma realista) la carga de la prueba; se establezcan normas de prueba que sean proporcionales al riesgo potencial para el recurso; y se aplique un marco de ordenación jurídico e institucional completo para formalizar el enfoque.

El enfoque precautorio ha sido adoptado ahora ampliamente por varios órganos de pesca, tales como la Comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos (CCRMVA), la Comisión Internacional del Hipogloso del Pacífico, la Comisión Ballenera Internacional (CBI), el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), la Organización de Pesca del Atlántico Noroeste (OPAN), la Organización para la Conservación del Salmón del Norte del Atlántico (NASCO), la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), la Conferencia Multilateral de Alto Nivel sobre Conservación y Ordenación de Especies de Peces Altamente Migratorias en el Pacífico Occidental y Central y la Organización de Pesquerías del Atlántico sudoriental. Se está debatiendo activamente su aplicación en otros como la Comisión de Pesca para Asia-Pacífico (CPAP), la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), y se halla en proceso avanzado en el CIEM. El enfoque ha sido aplicado también indirectamente por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en relación con el atún rojo del Pacífico Sur. También está avanzando rápi-damente la aplicación en varios países, como los Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica.

Combinación de ambos conceptos. El enfoque precautorio se basa en una gama de indicadores fundamentales de la situación de los componentes decisivos del sistema pesquero (por ejemplo, tamaño de la población desovante, presión de pesca, hábitats críticos) que son semejantes a los recomendados como indicadores de la sostenibilidad. Exige también la determinación de los correspondientes puntos de referencia objetivo, límite y umbral (teniendo en cuenta la incertidumbre inherente a sus estimaciones). Como consecuencia de ello, los avances recientes en el sector pesquero han inducido a combinar los conceptos referentes a indicadores del desarrollo sostenible con los referentes al enfoque precautorio. Esto representa un adelanto valioso y original en el sector de la ordenación de recursos naturales.

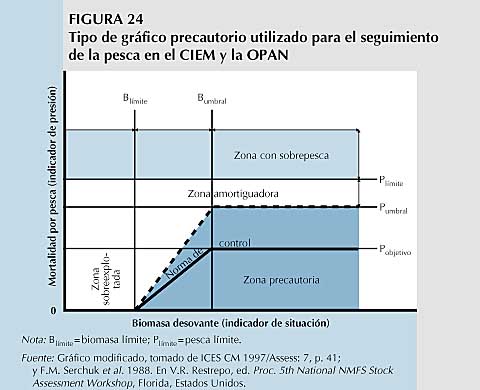

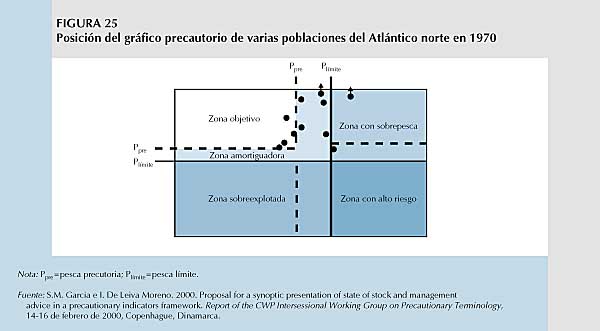

En efecto, el CIEM (que lleva la iniciativa), la OPAN y la CICAA están examinando actualmente marcos mixtos (si bien no se identifican explícitamente como tales). El enfoque consiste en notificar formalmente los indicadores de la mortalidad por pesca y de la biomasa reproductiva en un gráfico que representa los puntos de referencia límite, umbral y objetivo, e incluir las zonas correspondientes a situaciones de sobrepesca, objetivo y amortiguadoras o precautorias. En dicho gráfico, se pueden consignar también normas convenidas de control de la recolección, indicando qué medidas han de adoptarse (en términos de mortalidad por pesca) para niveles observados de biomasa desovante (Figura 24).

Como se expone en la Figura 24, el enfoque precautorio, tal como se aplica actualmente, se basa esencialmente en consideraciones biológicas. Pese a este inconveniente, puede ser muy útil a efectos comparativos, ya que permite representar muchas poblaciones en un único gráfico. La Figura 25 ilustra este aspecto, indicando la situación de varias poblaciones del Atlántico norte en 1970. La exposición cartográfica de esta información en gráficos semejantes durante un período de varios años proporciona una forma útil de seguir las tendencias en los recursos de una región.

Aunque la elaboración de indicadores de sostenibilidad en la pesca no ha hecho más que empezar y la aplicación del enfoque precautorio se ha limitado en gran medida a elementos biológicos, la combinación de ambos conceptos y su aplicación activa por parte de los órganos pesqueros regionales representan un notable adelanto en el sector de la ordenación pesquera mundial, con importantes repercusiones potenciales en los recursos y el sector. Los resultados de los esfuerzos en curso han sido los siguientes: determinación de puntos de referencia límite que representan limitaciones biológicas y requisitos mínimos para la sostenibilidad; determinación de umbrales (o amortiguadores) para asegurar que no se violen accidentalmente los límites; mejor metodología para evaluar la incertidumbre y el riesgo que conlleva; elaboración y evaluación de normas para el control preventivo de la recolección y evaluación de su eficacia; y elaboración de estrategias, planes y normas especiales de control para la reconstrucción de poblaciones sometidas a sobrepesca.

Además, estos esfuerzos han conducido a la incorporación de la incertidumbre sobre la situación de las poblaciones en muchos de los escenarios de ordenación; una mejor comunicación entre científicos y responsables de la ordenación en lo relativo a consideraciones explícitas de la incertidumbre y sus repercusiones; declaraciones más explícitas de objetivos por parte de los responsables de las políticas como base para establecer puntos de referencia objetivo; elaboración, adopción y aplicación de planes de ordenación pesquera precautoria; y ejecución de planes de recuperación de recursos agotados.

Se necesita incrementar los esfuerzos para construir sobre los progresos ya conseguidos. Como el asunto es de la máxima importancia, parece probable que se asignarán y utilizarán recursos adicionales para la identificación, análisis, organización sistemática y adopción formal de un número limitado de puntos de referencia que abarquen aspectos de ecosistema, económicos, institucionales y otros aspectos sociales; la identificación ulterior de fuentes de incertidumbre y sus repercusiones en términos de riesgos para el sistema pesquero, incluyendo su componente humano; la vinculación explícita de puntos de referencia con objetivos de ordenación pesquera y políticas de desarrollo, así como las limitaciones impuestas por ecosistemas y la necesidad de garantizar el bienestar humano; la representación adecuada de puntos de referencia como medio para comunicar los problemas, las ventajas e inconvenientes, las alternativas, etc. a los responsables de la ordenación, la industria y el público; y un análisis sistemático de la capacidad de las estrategias y procesos de ordenación para actuar en un contexto de incertidumbre.

Además de la preocupación manifestada en relación con determinadas poblaciones, existe un interés creciente en los ecosistemas y en el impacto que la pesca puede ejercer en su estructura y función. Hay poca información regional o mundial sobre la relación entre la situación de los ecosistemas marinos y la pesca. Sin embargo, se dispone de amplios indicadores del cambio obtenidos de desembarques notificados de la pesca de captura en las principales zonas de pesca, que pueden señalar los cambios, si bien suele ser difícil separar los cambios en las pautas de explotación de los cambios en el ecosistema subyacente.

Índice trófico. Una de las preocupaciones es que la pesca pueda hacer que grandes (y valiosos) peces predadores sean sustituidos por otras especies que se hallan en un nivel inferior en la cadena alimentaria33. Esto puede no sólo influir en el valor de la pesca, sino también causar notables problemas en la estructura y función de los ecosistemas marinos. Por ejemplo, algunas especies pueden dejar de estar controladas por los predadores después de que el número de éstos se ha reducido a causa de la pesca. El efecto potencial de este trastorno del ecosistema puede verse cuando se introducen nuevas especies en ambientes donde no hay ninguno de los predadores que suelen controlarlas. Un caso espectacular ocurrió en el mar Negro, donde las medusas Mnemiopsis leidyi, que se encontraron por primera vez en 1982, habían aumentado a abundancias medias de 1 a 5 kg/m2 en peso en húmedo, para 1991/92. Esta población disminuyó después en número, pero sigue siendo común y ha cambiado permanentemente la estructura del ecosistema marino del mar Negro. Aunque los ecosistemas suelen ser sólidos, existe el temor de que la sobrepesca pueda causar también este tipo de efectos secundarios.

Una forma de detectar los cambios es la de estudiar la relación entre los desembarques de peces predadores (piscívoros) y las de peces que se alimentan de plancton (planctívoros). A medida que se eliminan de la población peces predadores, puede aumentar la proporción de planctívoros en las capturas, lo que indica una mayor abundancia relativa y quizás algún cambio subyacente en la ecología.

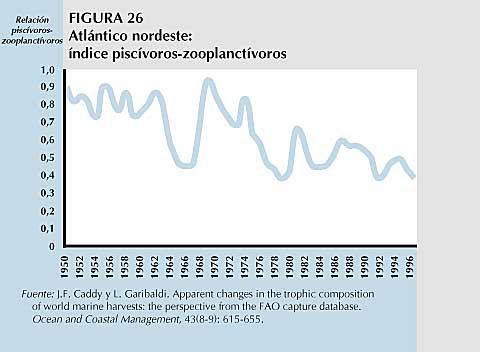

No hay claras tendencias generales en la relación piscívoros-planctívoros en la mayoría de las regiones. Las estadísticas de desembarques varían sensiblemente debido a los cambios en las actividades de los barcos y pautas de pesca, así como a otros factores ambientales que pueden influir. Por ejemplo, aunque el Mediterráneo y el mar Negro se hallan fuertemente explotados, ha habido una notable contaminación de nutrientes, que puede haber influido en las abundancias relativas de peces piscívoros y de los que se alimentan de zoo-plancton34. Una zona de especial preocupación es la del Atlántico nordeste (Figura 26), que ha sido muy explotada durante un largo período y se tienen de ella las estadísticas más fiables. Estas estadísticas indican en los desembarques una tendencia a largo plazo hacia una mayor proporción de peces que se alimentan de plancton, lo que puede representar un cambio estructural en el ecosistema subyacente, causado por una gran actividad pesquera crónica.