Le climat du Mali est de type soudano-sahélien, caractérisé notamment par une forte irrégularité des précipitations, qui se constate à toutes les échelles de temps (annuelle, décennale, centennale et millénaire). Depuis le début des années 70, l'histoire climatique de cette zone se caractérise par de nombreuses périodes de sécheresse. Au cours de l'année hydrologique 1994-95, des conditions hydro-climatiques très favorables ont cependant pu être observées, ce qui a eu une incidence directe et immédiate sur la pêche.

La pêche s'exerce sur pratiquement toutes les collections d'eau du territoire national. On distingue cependant trois principales zones de production, que sont le Delta Central du Niger, le lac de Sélingué et le lac de Manantali.

Le Delta Central du Niger

est une vaste plaine alluviale s'étendant entre Markala et Tombouctou. Les crues du Niger et du Bani l'inondent dans des proportions variables selon les conditions hydro-climatiques. A Mopti, lieu de confluence du Niger et du Bani, le maximum de la crue annuelle se situe en octobre, alors que le plus fort de l'étiage a lieu en mai. En année de crue forte ou moyenne, comme cela a été le cas en 1994-95, les plaines d'inondation peuvent couvrir une superficie excédant 20000km².La zone deltaïque comprend six grands types de milieu aquatique: les lits des fleuves Niger et Bani, qui subissent des variations importantes de hauteur d'eau mais qui restent en principe toujours en eau; les plaines inondées, qui sont inondées lors des crues mais peuvent s'assécher complètement en période d'étiage; les mares (pérennes ou temporaires) constituées par les fortes dépressions des plaines qui sont en communication avec le fleuve uniquement pendant la crue; une vingtaine de lacs qui ne sont alimentés par le Niger que lors des fortes crues et quelques pseudo-lacs (Débo, Walado, Korientzé) qui ne constituent que de vastes extensions du lit mineur du fleuve; les marigots qui sont des biefs reliant le lit mineur aux zones inondées, qui se fragmentent et peuvent éventuellement s'assécher complètement pendant l'étiage; et les réseaux d'irrigation, qui sont des milieux artificiels.

Les différents biotopes, imbriqués entre eux, subissent, à l'exception des réseaux d'irrigation, de fortes variations, d'une part, saisonnières liées à l'alternance des crues et des étiages, et, d'autre part, inter-annuelles en fonction de l'importance des crues fluviales. Cette irrégularité, ainsi que la variété de biotopes, confèrent à la zone deltaïque une forte diversité de conditions environnementales, particulièrement propices au développement de la vie aquatique. Les mécanismes productifs de ces biotopes sont notamment commandés par le développement d'une couverture végétale pendant les pluies et l'inondation, qui est plus rapidement et plus complètement recyclée qu'elle ne le serait en milieu aquatique permanent.

Plus de 130 espèces de poisson ont été recensées dans les eaux de la partie moyenne du Niger, que l'on peut schématiquement scinder en deux groupes écologiques selon le type de stratégie adopté pour survivre aux conditions particulières des biotopes deltaïques: le groupe des migrateurs et le groupe des opportunistes.

Les migrateurs (Brycinus, Alestes, Schilbe, Hydrocynus...) font notamment correspondre leurs périodes de reproduction avec l'inondation. Les alevins et les juvéniles peuvent ainsi bénéficier de conditions favorables d'abri et de nourriture qu'offrent en abondance les zones inondées, avant de regagner les milieux permanents à la faveur des eaux de décrue. Les espèces migratrices abondent lorsque les crues sont fortes. Les opportunistes (ex. Protopterus, tilapias), peu mobiles, se caractérisent notamment par leur aptitude à supporter des conditions de milieu difficiles. Leur fécondité est généralement plus faible que celle des migrateurs, tandis que la périodicité des pontes n'est plus déterminée par une saison hydrologique mais par l'établissement de conditions de milieu plus favorables, même temporairement.

La dynamique naturelle des populations de poisson de la zone deltaïque présente une forte saisonnalité, qui se traduit par des fluctuations importantes d'abondance du poisson en fonction de la période de l'année. A cela s'ajoute une variation inter-annuelle liée, elle aussi, à l'hydrologie: la production de poisson est d'autant plus forte que la crue est importante dans l'espace et dans le temps. La forte liaison existant entre le recrutement (entrée des juvéniles dans les pêcheries) et les conditions environnementales conduit à deux remarques essentielles à la gestion des pêcheries. La première est qu'il n'existe pas de relation générale entre l'abondance du stock résiduel d'étiage et le recrutement. La deuxième est que la gestion des stocks de poisson ne peut être considérée indépendamment de la gestion de l'ensemble de l'écosystème deltaïque. L'abondance relative des différentes espèces varie quant à elle en fonction des conditions hydrologiques, de la qualité des biotopes et de l'effort de pêche exercé (Laë, 1992).

Le lac de Sélingué est un lac de barrage construit dans la vallée du Sankarani, à 140km à l'est de Bamako. Sa mise en eau date de 1980. Le barrage est à vocation hydro-électrique mais sert également depuis peu à l'irrigation de zones agricoles. L'exploitation du barrage était gérée jusqu'à très récemment par l'Office pour l'exploitation des ressources hydrauliques du haut Niger (OERHN). Sa cote maximale est de 348,5 m, ce qui correspond à une surface de 409km² pour un volume de 2,2 milliards de m3 d'eau. A cette cote d'eau, le lac s'étend sur près de 80 km dans les vallées du Sankarani et de l'Ouassoulou Balé, la profondeur n'excédant pas 20 m.

Lors de la mise en eau du barrage, environ 10000 ha boisés ont été recouverts. La lente dégradation de cette biomasse participe à l'approvisionnement en substances nutritives favorables au développement de la vie aquatique. Le lac a rapidement atteint un niveau d'équilibre et de bonne santé, ainsi que l'attestent l'absence de composés réducteurs dans les sédiments, la faible teneur en azote et phosphore dans les eaux, et du pH proche de la neutralité constaté en 1982 (Lelek et Tobias, 1982).

Le lac de Manantali est un lac de barrage international construit dans la vallée du Bafing, considéré comme la branche-mère du fleuve Sénégal. Le barrage, dont la mise en eau a eu lieu en 1987, est un barrage hydro-électrique qui doit également servir à terme à irriguer près de 367000 ha et à développer l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Le barrage de Manantali constitue l'un des plus grands barrages d'Afrique. Son exploitation est gérée par l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Sa cote normale d'exploitation est fixée à 208 m, pour un volume de 11 milliards m3 et une superficie de près de 500 km². Néanmoins, le niveau du lac est à l'heure actuelle abaissé à la cote 177m en raison de travaux de réfection de la digue. Le lac s'étend sur 80 km de long pour une largeur moyenne de 6 km. Sa profondeur moyenne est de 20,8 m, soit près de quatre fois plus qu'à Sélingué, avec des profondeurs maximales pouvant atteindre 50 m à proximité du barrage.

L'hydrologie du lac de Manantali se caractérise notamment par un marnage important qui atteint plus de 8 m entre la saison des hautes eaux et la saison des basses eaux. Les rivages du lac sont par ailleurs fréquemment surplombés de hautes falaises, ne permettant ni accostage ni appontement pour la pêche. Les caractéristiques physico-chimiques des eaux sont similaires à celles du lac de Sélingué, avec notamment des eaux présentant une oxygénation satisfaisante, et enrichies en nutriments par la dégradation progressive de près de 12000 ha de forêt immergée.

Les espèces de poisson présentes dans les deux lacs de retenue sont globalement les mêmes que celles recensées dans le Delta central. Dans le cas du lac de sélingué, cela tient au fait qu'au moment de la mise en eau du lac, ce sont les mêmes espèces qui ont colonisé le milieu. Dans le cas du lac de Manantali, qui appartient pourtant au bassin du fleuve Sénégal, cela s'explique par la proximité du peuplement piscicole entre les eaux du Sénégal et du Niger moyen (Lévêque et al., 1992). Cependant, le remplissage des lacs a modifié les conditions écologiques et provoqué des changements notables d'abondance relative en favorisant certaines espèces au détriment d'autres.

A Sélingué, les principales espèces commerciales appartiennent à la famille des Bagridae (Chrysictis et Auchenoglanis surtout), des Cyprinodontidae (Labeo) et des Cichlidae (tilapias), avec respectivement 21%, 15% et 13,5% des débarquements. A Manantali, la famille des Cichlidae et des Synodontidae représentent en revanche près des deux tiers des débarquements avec respectivement 48% et 17% (Laë et Weigel, 1995).

La forte proportion de tilapia à Manantali pourrait s'expliquer par le fait que les pêcheurs concentrent actuellement leur effort sur les hauts fonds du plan d'eau. Ces résultats généraux issus de statistiques de pêche ne doivent par ailleurs pas masquer une hétérogénéité spatiale des captures des différentes espèces (zones boisées, zones déboisées, zones de rivage...) ainsi qu'une variabilité saisonnière forte à mettre en relation avec, d'une part, l'alternance des périodes de remplissage et de vidange des lacs, et, d'autre part, avec la saisonnalité des cycles biologiques des différentes espèces. Les études écologiques font toutefois défaut pour une meilleure compréhension des mécanismes présidant au renouvellement des stocks.

Le potentiel halieutique malien est essentiellement concentré dans la région du Delta Central, avec près de 80% du total. Dans ce bassin traditionnel de production, les estimations de capture montrent des variations annuelles importantes en fonction des conditions climatiques, qui peuvent aller du simple au triple (ex. 87000 t en 1969-70; 37000 t en 1984-85). Au cours de l'année hydrologique exceptionnelle 1994/95, les captures ont été estimées à 100000 t. Au cours de l'année 1995/96, qui a également été une année satisfaisante du point de vue hydrologique, le niveau de captures a sensiblement diminué par rapport à l'année précédente. La composition spécifique est demeurée globalement inchangée, mais la taille moyenne des prises a augmenté.

Dans ce contexte de forte variabilité, et aussi compte tenu de la dynamique particulière des populations piscicoles, toute évaluation des potentialités de développement de la pêche dans la région du Delta Central sur la base d'une comparaison entre les captures potentielles et les captures effectives n'a pas de grande signification. De manière générale, la zone deltaïque peut être considérée comme étant pleinement exploitée (mais non surexploitée), quel que soit le niveau de la crue. Les pêcheurs ajustent du reste le montant de leurs investissements annuels en fonction de l'importance de la crue (Pamanta, 1996). Il existerait néanmoins des possibilités de maintien, voire d'augmentation, de la production halieutique à travers une gestion plus efficace de l'écosystème deltaïque. La véritable ressource du Delta, celle qui doit être gérée et préservée, est en effet constituée de l'ensemble de l'hydrosystème deltaïque.

Sur les lacs de retenue, les productions potentielles sont plus stables d'une année sur l'autre, même si des fluctuations peuvent intervenir en raison de l'hydraulicité (apports d'eau et gestion des barrages) et de l'évolution des peuplements piscicoles. A Sélingué, des enquêtes de pêche et de commercialisation indiqueraient une production actuelle de près de 4000t/an, soit un rendement estimé à 98 kg/ha/an. Le niveau d'exploitation des pêcheries de Sélingué est considéré comme globalement équilibré.

La production potentielle des pêcheries de Manantali est estimée pour sa part à près de 3000 t/an, sur la base d'un rendement approximatif de 65kg/ha/an, tandis que la production actuelle serait de 1300t/an au minimum (Laë et Weigel, 1995). Le niveau d'exploitation à Manantali serait par conséquent modéré - ainsi que le confirme la présence importante de filets à grandes mailles - et des potentialités de développement de la pêche existeraient à la faveur d'une amélioration de l'environnement économique.

Dans le cas des pêcheries du Delta Central, il existe une forte relation entre la productivité du milieu et l'état de l'écosystème, dans la mesure où les mécanismes productifs reposent en grande partie sur la diversité spatiale et saisonnière de l'écosystème. Les facteurs hydro-climatiques ont un rôle prépondérant sur le milieu, mais également les facteurs humains (utilisation de l'eau ou de l'espace inondable à d'autres fins, lâchures d'eau par le barrage de Markala, pollutions urbaines ou agricoles...).

S'agissant de l'impact de la pêche sur le milieu, il est généralement admis que celui-ci est minime dans le cas du Delta Central. A contrario, au plan qualitatif, le secteur participe activement à la conservation des capacités de production naturelle des écosystèmes aquatiques, pour deux raisons essentielles. La première est qu'il va de l'intérêt vital des pêcheurs de ne pas détériorer l'environnement puisque le niveau de production est directement lié à la qualité du milieu. La deuxième est que, en dépit de la succession d'années de sécheresse qui auraient pu affecter théoriquement la productivité du milieu et inciter les pêcheurs à la "destruction" des ressources, on peut aisément constater que la crue exceptionnelle de 1994 a permis de réaliser, dans les mois qui ont suivi, une campagne de pêche elle aussi exceptionnelle.

Par conséquent, la pêche n'a jusqu'à présent pas porté atteinte à la capacité productive des milieux qui est restée intacte. Toutefois, on sait que placés dans une situation d'irresponsabilité vis-à-vis des ressources qu'ils utilisent, ou encore poussés par des contraintes sociales ou économiques fortes, les producteurs pourraient être amenés à détruire ce qu'ils avaient préservé jusque là. A l'origine de ces destructions, on retrouve souvent une intervention maladroite de l'Etat qui modifie de façon irrémédiable le rapport des producteurs à leurs ressources naturelles.

Sur les lacs de retenue, le facteur écologique parait moins déterminant en raison de la relative stabilité des milieux. Toutefois, le maintien de l'intégrité des écosystèmes doit également demeurer une préoccupation dans le cadre de la gestion de pêcheries. Ainsi, en 1990, le lac de Sélingué a subi une forte crise dystrophique probablement due à une pollution agricole massive. Cela s'est traduit par de fortes mortalités de poisson, et un préjudice direct aux pêcheurs qui n'a malheureusement pas pu être évalué. Depuis 1993, il semblerait néanmoins que le lac ait retrouvé ses principales caractéristiques antérieures, notamment en ce qui concerne la bonne oxygénation de ses eaux.

Quel que soit le type de pêcherie, l'organisation de la filière pêche au Mali s'inspire largement de la culture halieutique du Delta Central. De ce point de vue, les pêcheries maliennes sont homogènes. Les pêcheurs possèdent un degré de technicité et de professionnalisme élevés, ainsi qu'une forte tradition en matière de gestion responsable des pêcheries.

Techniques de pêche

Les pêcheurs maliens utilisent des pirogues en planches clouées. Celles-ci sont rarement motorisées compte tenu des conditions de pêche particulières. La motorisation est essentiellement utilisée pour le cabotage. Un ménage de pêcheurs possède en moyenne une à deux pirogues. En 1991, le parc piroguier lié à la pêche dans le Delta Central a ainsi été estimé entre 20 000 et 25 000 embarcations (Rey et al., 1994). Au total, en prenant en compte les pêcheries des lacs de barrage et celles de cours d'eau, on peut raisonnablement estimer à 25000 le nombre total de pirogues de pêche au Mali.

Compte tenu des variations saisonnières des conditions du milieu, en particulier dans la zone deltaïque, les pêcheurs utilisent une grande panoplie d'engins et de méthodes de capture adaptés à chaque type de situation. Dans le Delta Central, il existe en fait une relation étroite entre les biotopes exploités (cours d'eau, plaines inondées, mares temporaires...), la saison hydrologique (crue, hautes eaux, décrue, étiage), les espèces visées et les moyens de pêche mis en oeuvre (Laë et al., 1994). Au cours des vingt dernières années, les rendements de production à l'hectare ont ainsi pratiquement triplé dans le Delta central.

Sur les lacs de barrage, les engins utilisés sont moins diversifiés, les pêcheurs ayant progressivement adopté ceux qui se sont révélés les plus adaptés aux pêcheries lacustres (plus grande profondeur, présence de souches immergées, faible courant...). De nouvelles techniques de pêche ont par ailleurs été développées telles que celles du filet golfe et du filet à clochette, tandis que d'autres techniques ont été modifiées (ex. nasses durankoro utilisées comme des casiers appâtés pour pêcher en eau profonde).

Les principaux engins de pêche utilisés dans les pêcheries maliennes peuvent être regroupés en six grandes catégories:

- les engins par blessure (harpons...) utilisés dans des mares en voie d'assèchement, dans les plaines inondées et lors des pêches collectives ;

- les filets poussés (filets triangulaires utilisés lors des pêches de barrage ou les pêches collectives, filets à deux mains utilisés au cours des pêches d'épuisement...) ou lancés (éperviers utilisés lors des pêches collectives ou sur des bras de fleuves en cours d'assèchement) ;

- les sennes de petite taille de type xubiseu (80m x 6m) utilisées par un ou deux pêcheurs en période de basses eaux ou les sennes de grande taille de type djoba (400-1 000m x 6-10m) manipulées par 10 à 20 pêcheurs et utilisées dans le Delta principalement en période de basses eaux et dans les lacs de barrage après déboisement de portions de rivage;

- les filets maillants dormants utilisés aux hautes eaux dans les plaines ou dans le fleuve lorsque le courant n'est pas fort, et les filets maillants dérivants (130-450m) au moment où le courant est fort (crue et début de décrue);

- les nasses dont les plus utilisées sont de type durankoro, ou de type diené de taille plus importante; et

- les palangres appâtées ou non appâtées.

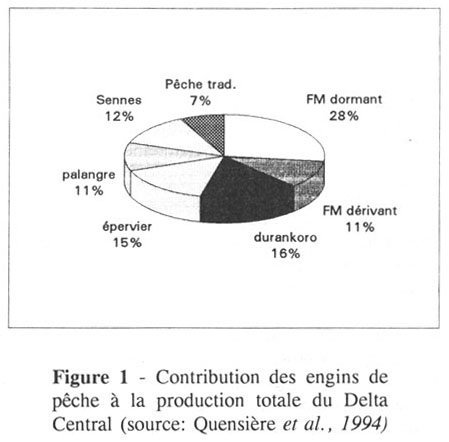

Pendant la campagne de pêche 1990-91, des estimations sur la contribution de chaque engin à la production totale dans le Delta Central ont été faites. Les filets maillants réalisent plus du tiers des captures, alors que les nasses, les éperviers et les palangres assurent respectivement 15,7%, 14,9% et 10,6% des captures totales.

Approvisionnement

Les nappes de filets (400 mailles x 100 yards) constituent le principal intrant de la pêche au Mali. Celles-ci sont importées essentiellement de Corée, Japon et Inde. Les importateurs organisent leur approvisionnement à partir du port de Lomé (Togo). Certains d'entre eux détiennent des licences d'importation, ce qui leur permet de passer directement des commandes auprès de fabricants en Asie, sans passer par des intermédiaires à Lomé, et de bénéficier d'exonérations de taxes douanières entre le Togo et le Mali. Les importateurs doivent néanmoins s'acquitter de droits de douane à la frontière malienne, quel que soit leur statut. Les circuits d'approvisionnement en matériel de pêche par les importateurs maliens sont performants, ainsi que l'attestent les opérations de réexportation d'une partie des marchandises vers les pays riverains (Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso).

Pour l'acquisition du matériel, les pêcheurs passent soit directement par les grossistes importateurs, soit par l'intermédiaire des commerçants de poisson. Dans les deux cas, les achats se font partiellement à crédit (la part de l'autofinancement représente par exemple 50% en moyenne dans la zone deltaïque), sur la base d'accords informels fondés sur de fortes relations sociales entre les différents partenaires. Le crédit commerçant est généralement garanti par le biais d'une caution familiale, le diatigui. Dans le Delta Central, la part du crédit pour les engins de pêche représente en moyenne moins de la moitié du montant des achats pour un peu plus de la moitié des ménages de pêcheurs, l'autofinancement représentant par conséquent environ 50% de l'investissement (Rey et al., 1994).

L'importance respective des deux filières d'approvisionnement est mal connue, mais globalement les pêcheurs acquièrent l'essentiel de leur équipement auprès des grossistes en début de saison, et se procurent le reste au cas par cas auprès des commerçants de poisson. Pendant les années de sécheresse où les pêcheurs ont connu une baisse importante de leur capacité d'endettement, la part de matériel acquis auprès des commerçants de poisson s'est accrue en raison des plus grandes facilités dont ces derniers disposent pour recouvrer les créances.

A l'heure actuelle, une Association de commerçants de poisson de Mopti a en projet d'approvisionner directement les pêcheurs de la zone deltaïque en matériel de pêche, sans passer par les importateurs. Ce projet impliquerait une participation de l'Etat dans la constitution d'un fonds d'équipement à prix subventionné.

Catégories de pêcheurs

On distingue généralement trois grandes catégories de pêcheurs au Mali, en fonction du temps consacré aux travaux agricoles, de la panoplie de pêche (capital investi), et du mode de vie des communautés concernées.

Les agriculteurs-pêcheurs

(rimaïbé, bambara, marka, songhaï) constituent la première catégorie. Ils consacrent proportionnellement plus de temps aux travaux agricoles et investissent prioritairement dans l'agriculture, ce qui se traduit par l'utilisation d'engins en nombre limité, de qualité médiocre, et essentiellement passifs pour permettre de dégager du temps pour l'agriculture. Les captures sont de plus essentiellement destinées à l'auto-consommation au niveau des ménages.Les pêcheurs professionnels sédentaires

(bozo et somono), considèrent pour leur part la pêche comme une activité économique à part entière permettant de dégager des revenus monétaires. Toutefois, pour cette deuxième catégorie de pêcheurs, les liens avec la terre ne sont pas rompus ce qui permet aux ménages concernés de diversifier les activités de pêche avec l'agriculture, les rendant moins vulnérables aux aléas hydrologiques.Les pêcheurs professionnels migrants

(essentiellement bozo) constituent la troisième catégorie. La pêche constitue pour eux le seul moyen de subvenir aux besoins des ménages, puisque n'ayant généralement pas accès à la terre. Les pêcheurs migrants possèdent un degré de technicité particulièrement élevé, et minimisent les aléas de la productivité naturelle par la diversification des techniques et des lieux de pêche fréquentés au cours du cycle annuel.Globalement, les pêcheurs professionnels (sédentaires et migrants) immobilisent environ cinq fois plus de capitaux dans la pêche que les agri-pêcheurs. Ces différences transparaissent notamment dans la composition moyenne des panoplies de pêche adoptées par chacune de ces catégories.

Les différentes catégories de pêcheurs se distinguent également par le statut et le droits qu'ils possèdent au sein des sociétés rurales, en particulier pour l'accès à l'eau et à la terre. Les pêcheurs migrants doivent notamment supporter des coûts sociaux et économiques plus élevés.

L'unité sociale de base des pêcheurs est constituée par le ménage, qui regroupe en moyenne 7 à 8 personnes dont 2 pêcheurs. Le mouvement associatif n'existe pas dans le cadre de l'organisation des activités économiques liées à la pêche. Cependant, des formes d'entraide communautaire issues de la tradition tendent aujourd'hui à se développer pour les actions à caractère social.

Dans le Delta Central, les ménages de pêcheurs migrants représentent un peu moins du quart de l'ensemble des ménages de pêcheurs (environ 1 600 en 1994-95), tout en assurant près des deux tiers des captures totales. En 1991, les prises annuelles par ménage de pêcheurs ont été estimées à 0,2 t/an pour les agri-pêcheurs, à 1,3 t/an pour les sédentaires et à 4,8 t/an pour les migrants.

Sur les lacs de barrage, les pêcheurs sont organisés autour des mêmes types de structure caractérisant les ménages de pêcheurs migrants du Delta Central. On observe toutefois des différences notables entre la taille moyenne des ménages dans le Delta (7-8 personnes) et la taille moyenne sur les lacs de retenue. Celle-ci est en effet de 6 personnes à Manantali contre 10 à Sélingué (Laë et Weigel, 1995). Cette différence pourrait tenir à la précarité de l'environnement économique et des conditions de vie à Manantali. De plus, sur les lacs de barrage, les pêcheurs sont essentiellement des pêcheurs professionnels migrants originaires du Delta Central, et sédentarisés dans des campements/villages bordant les lacs. Les prises y sont d'environ 5t/an par ménage.

Dynamique économique des pêcheries

Au cours des deux dernières décennies, les revenus des pêcheurs ont été profondément affectés, en raison notamment de la diminution du niveau de captures imputable à la sécheresse. D'autres facteurs ont contribué à diminuer les rendements économiques. Il s'agit de facteurs démographiques (augmentation de la population de pêcheurs en dépit de migrations extra-deltaïques), technico-économiques (diversification accrue des engins et multiplication de l'effort de pêche), et commerciaux (diminution de la quantité de poisson commercialisable et mauvaise valorisation des produits). L'augmentation de la pression fiscale, formelle et informelle, a également contribué à grever les résultats économiques.

Les pêcheurs ont développé, en parallèle, des stratégies leur permettant de se maintenir, pour la plupart d'entre eux, dans la profession. Dans le Delta Central, les pêcheurs migrants ont diversifié leurs engins, abandonné les techniques collectives au profit des techniques individuelles, et augmenté leur rayon de migration. Les pêcheurs sédentaires et les agri-pêcheurs ont pour leur part privilégié une diversification de leurs activités (agriculture, commerce...), ainsi qu'un contrôle accru de l'accès à leurs territoires de pêche.

Dans la zone deltaïque, à investissement égal, les ménages de pêcheurs migrants dégagent des revenus bruts environ trois fois supérieurs à ceux des ménages de pêcheurs sédentaires (630 000 FCFA contre 200 000 FCFA en 1990-91 - d'après Laë et Weigel, 1994). Cela s'explique par une utilisation plus intensive du matériel et par des déplacements plus fréquents vers les zones de pêche favorable. Ces revenus bruts ne doivent cependant pas préjuger du montant des revenus nets (salaires théoriques), car à ces revenus bruts doivent être soustraits l'autoconsommation, les impôts et taxes diverses officielles et non officielles dont le montant peut être considérable, ainsi que les droits de pêche versés aux maîtres des eaux (manga-ji).

Avec le retour des crues, et l'augmentation significative des prises par unité d'effort (augmentation de près du triple), la situation économique des ménages de pêcheurs s'est nettement améliorée depuis deux ans. Leurs conditions de vie demeurent cependant précaires des points de vue de la santé et de l'éducation. A titre d'exemple, de nombreux cas de choléra ont été identifiés en 1995 sur des campements de pêcheurs dans le Delta Central. Les problèmes sociaux affectent davantage les pêcheurs migrants compte tenu de leur déplacements périodiques. Jusqu'à présent, les communautés de pêcheurs n'ont pas bénéficié d'attention particulière de la part des pouvoirs publics pour l'amélioration de leurs conditions de vie.

Sur les lacs de barrage, les conditions techniques et socio-économiques sont plus favorables aux pêcheurs, en particulier pendant les périodes de sécheresse. En effet, les rendements de capture, et par conséquent les surplus commercialisables y sont plus importants. Les droits de pêche sont également moins contraignants, malgré l'établissement récent de droits d'usage à la suite de la mise en eau des barrages. Enfin, les circuits de commercialisation à partir des lacs de barrage sont généralement plus rémunérateurs en raison de la prédominance du commerce du frais, à mettre en parallèle avec la proximité de marchés porteurs (Bamako surtout). Ceci est notamment le cas du barrage de Sélingué. Sur le barrage de Manantali, les résultats économiques sont en revanche plus faibles en raison de l'isolement des zones de production et des systèmes de taxation particulièrement contraignants.

Par ailleurs, il convient de souligner que l'étude des revenus d'un ménage de pêcheurs doit nécessairement prendre en compte les revenus du ménage autres que ceux liés à la pêche (agriculture, commerce, artisanat, services divers...). A titre d'exemple, un ménage de pêcheurs migrants ou exerçant sur un lac de barrage produit entre 250 et 380 kg/an de céréales, tandis qu'un ménage de pêcheurs sédentaires produit dans le Delta Central près de 1150 kg/an. L'équivalent monétaire de l'ensemble des activités complémentaires à la pêche ont ainsi été estimées sur Manantali et Sélingué à respectivement 22000 et 46000FCFA (Laë et Weigel, 1995).

Au cours des quinze dernières années, la transformation et la commercialisation du poisson au Mali ont évolué sous l'influence de deux événements majeurs : la baisse du surplus commercialisable à partir du Delta Central (sécheresse et augmentation de la consommation deltaïque liée à la croissance démographique), et la création de pêcheries de barrage localisées à proximité de centres de consommation importants (Sélingué notamment). Cette évolution s'est traduite par des modifications dans les modes de transformation et de valorisation des produits, par une réorientation des circuits de distribution à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que par l'apparition de nouvelles stratégies de la part des opérateurs économiques de la transformation et de la commercialisation.

Transformation

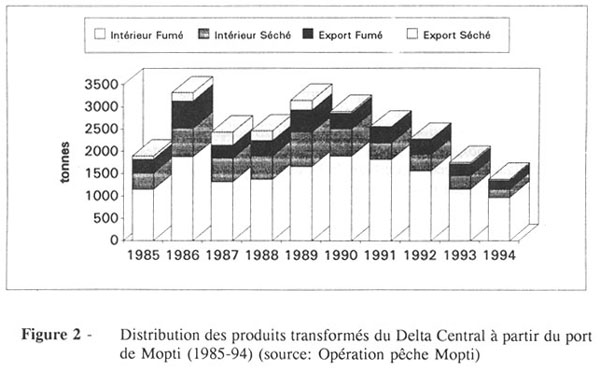

En raison de la faiblesse des infrastructures de communication, environ trois quarts de la production nationale sont commercialisés sous une forme transformée, par fumage, brûlage (une technique proche de celle du fumage) et, dans une moindre mesure, par séchage. Dans le Delta Central, les captures sont essentiellement transformées par fumage (cf. figure 2). A l'inverse, le poisson commercialisé à partir des retenues, où les conditions sont différentes en termes d'organisation de la commercialisation, l'est essentiellement en frais (environ 70% du total à Sélingué et près de la moitié à Manantali), avec utilisation de glace.

En dehors de techniques marginales de transformation comme l'extraction d'huile de poisson par ébullition ou encore la friture, les principales techniques de transformation du poisson sont : le fumage (le poisson est déposé sur des claies dans des fours traditionnels et soumis à des fumées produites par la combustion de bois ou de bouses de vache séchées- le poisson perd 2/3 de son poids) ; le séchage (le poisson est directement exposé au soleil après généralement une rapide fermentation du produit- le poisson perd environ 3/4 de son poids); et le brûlage (le poisson est déposé sur un tapis d'herbes sèches ou de paille de riz, puis soumis à l'action du feu- technique assimilée jusqu'à présent à celle du fumage).

Les investissements en équipements de transformation sont relativement peu onéreux, constituant ainsi un coût mineur dans le compte d'exploitation d'un ménage de pêcheur. De manière générale, le choix du mode de transformation relève de l'espèce considérée, mais également du prix de vente du poisson transformé sous une forme donnée, des caractéristiques physiques du poisson débarqué (fraîcheur et taille), et de la saison (Weigel et Stomal, 1994). A titre d'exemple, les espèces qui sont généralement séchées sont les Hydrocynus, les Alestes, les Citharinus et les Mormyridae. Celles qui sont généralement fumées sont les Clarias, les Bagridae, les Synodontis et les Labeo. Les tilapias et les Lates sont quant à eux séchés ou fumés en fonction des opportunités de vente.

Dans le Delta Central, lors du stockage ou du transport, les produits transformés sont souvent traités par des produits chimiques afin de ralentir les processus de dégradation par les moisissures et les insectes ichtyophages. Les produits employés sont essentiellement de la K'Othrine et du Gardona, dont la distribution et la vente relèvent exclusivement de l'Opération pêche Mopti (OPM) qui en a le monopole. Un commerce parallèle d'insecticides utilisés pour le traitement du poisson, mais impropres à la consommation humaine, tend à se développer depuis peu de manière inquiétante, en raison de la pénurie de produits autorisés sur les lieux de production.

Il est généralement admis que dans la zone deltaïque les pertes physiques après-capture sont considérables en raison de la précarité des conditions de transformation, stockage et de manipulation des produits. Si l'on ne tient pas compte des brisures, qui ne constituent pas à proprement parler des pertes, le taux réel de pertes après captures se situe entre 5 et 10% en moyenne. Le taux de brisures des produits transformés est estimé quant à lui à environ 10% au niveau du port de Mopti. Une partie de ces brisures est destinée à la consommation animale, souvent par l'intermédiaire de fabriques de farine basées autour de Bamako. Les brisures entraînent en moyenne une diminution de moitié de la valeur du produit entier.

Depuis une quinzaine d'années, à la suite de la création de pêcheries de barrage localisées à proximité de centres de consommation importants (Sélingué notamment), et de l'évolution des habitudes alimentaires, le commerce du frais connaît un essor important. Le transport se fait principalement par camionnettes (pick-up bâchés) d'environ 1,5t de capacité utile, avec utilisation de glace produite à Bamako. Le commerce du frais se développe également dans la zone deltaïque, en particulier depuis le retour de bonnes crues. La production étant plus abondante et régulière, des circuits organisés par des commerçants de Bamako ont pu s'établir à certaines périodes de l'année lorsque les pistes sont praticables. A l'heure actuelle, l'Association de commerçants de Mopti étudie la possibilité d'acquérir des installations de stockage frigorifiques.

Commercialisation

Les circuits de commercialisation du poisson s'articulent globalement autour de trois types de marchés: des marchés de gros qui centralisent la production (Mopti dans le Delta Central, Faraba et Carrière à Sélingué, et Manantali); des marchés de semi-gros situés dans les centres de production et de consommation, et des marchés de détail dans les villes et villages. Les marchés de gros peuvent néanmoins être court-circuités à travers les ventes directes aux consommateurs locaux.

Dans la zone deltaïque, les produits sont évacués des lieux de pêche, soit directement par des pêcheurs ou leurs représentants, soit par des commerçants "ambulants", soit par des grossistes. Les moyens de transport comprennent des pinasses de 6 à 10 t de capacité utile (plus de 60% du transport de poisson à partir des campements), des camions et des bâchés. La majeure partie de la production deltaïque est acheminée à Mopti, afin d'être triée puis réemballée par catégorie en fonction de la destination. Des lots peuvent également être stockés dans des magasins situés dans la zone portuaire, dans l'attente d'une commande importante. Les produits sont ensuite évacués par camion vers les centres de consommation.

A Mopti, l'OPM continue d'exercer une fonction dans l'organisation des marchés, à travers le contrôle de qualité et la délivrance de "fiches de conditionnement", qui correspondent à des autorisations de commercialisation. L'OPM assure en contre-partie, outre le suivi statistique, l'assainissement (traitement par insecticides) des infrastructures de commercialisation du poisson du port de Mopti, ainsi que le refumage des produits de mauvaise qualité.

Sur les centres de consommation importants comme Bamako, des grossistes gèrent des stocks de produits transformés emballés en cartons de 70-80 kg dans des magasins. Une partie de ces produits peut appartenir à des semi-grossistes qui payent une location pour le stockage. Les produits sont ensuite écoulés au fur et à mesure sur les marchés de détail.

Sur les lacs de retenue, les produits sont acheminés par pirogue sur les marchés de gros. En raison de la prédominance de produits frais, ces marchés ne constituent que des lieux de transit des produits avant leur acheminement rapide vers les centres de consommation. Le transport des produits frais vers les centres de consommation est généralement de la responsabilité de gros commerçants. La vente au détail sur les marchés urbains est ensuite prise en charge par des femmes, qui achètent des lots à prix fixe auprès de ces commerçants.

De manière générale, on constate une forte relation de dépendance sociale et économique entre les commerçants et les pêcheurs. Pour financer leurs campagnes de pêche, les pêcheurs ont en effet essentiellement recours au crédit commerçant. Les pêcheurs achètent à crédit tout ou partie de leur équipement en début de campagne, et remboursent le commerçant généralement en fin de campagne, en payant des intérêts équivalents à 30-40% en moyenne.

Dans le Delta Central, cette situation, a priori défavorable aux producteurs, semblerait néanmoins en voie de changer dans la mesure où les pêcheurs vendraient de plus en plus à des commerçants autres que les créanciers, grossistes de matériels. Il se produirait en quelque sorte un effritement du système de clientélisme, avec une certaine "rupture de la trilogie: grossistes de Mopti - fournisseurs en gros d'engins de pêche ou de céréales - pêcheurs" (Weigel et Stomal, 1994).

Sur le plan de la valorisation des produits de la pêche, on peut souligner que le commerce du poisson frais est plus créateur de richesses, aussi bien pour les producteurs que pour les divers opérateurs économiques de la filière. A titre d'exemple, sur le marché de gros de Mopti, le prix du tilapia en équivalent frais pendant le premier trimestre 1995 a été de 213FCFA/kg pour le frais et de 63 FCFA/kg pour le fumé (d'après les statistiques de l'Opération pêche Mopti - OPM). Par ailleurs, du point de vue de la distribution, un grossiste qui achemine un produit de la pêche de Sélingué sur le marché de semi-gros de Bamako, dégage un revenu brut de près de 200FCFA/kg pour le poisson frais et de 150FCFA/kg pour le poisson transformé.

La consommation apparente de poisson au Mali est estimée à 10,5kg/an/hab, ce qui traduit une demande importante en poisson en comparaison avec la situation dans d'autres pays enclavés de l'Afrique.

Au cours des quinze dernières années, la demande a pu être globalement satisfaite en dépit des sécheresses, grâce à la réorientation des flux commerciaux vers les marchés intérieurs (à partir de Mopti, la part de poisson exporté par rapport à la production totale transitant par le port est ainsi passée de 20-25% pendant la deuxième moitié des années 80 à 15-20% depuis le début des années 90), et à la production nouvelle de poissons de lacs de retenue. Dans une moindre mesure, la demande intérieure a également pu être couverte par des produits d'importation en provenance du Sénégal, congelés ou séchés. Ces importations ont retrouvé aujourd'hui un niveau marginal.

Depuis le retour des crues, et aussi suite à la dévaluation récente du FCFA, les exportations de poisson ont été relancées. Pour les années 1994/95 et 1995/96, les exportations sont estimées entre 6000 à 9000 t/an en équivalent frais. Celles-ci sont essentiellement orientées vers la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée.

S'agissant des prix du poisson au Mali sur les marchés, on constate qu'il existe des différences significatives selon le mode de présentation du produit, le prix du poisson frais étant en moyenne 40% plus élevé que celui du poisson transformé (en équivalent frais). Au sein des différents types de produit, on distingue également plusieurs catégories en fonction de l'espèce. Pour le marché du poisson fumé et du poisson frais, on peut ainsi distinguer globalement quatre catégories, dont le prix d'une extrême à l'autre va du simple au triple. La première catégorie comprend les capitaines (et clarias pour le fumé uniquement), la deuxième les auchénoglanes, Mormyrus, Chrysichtys..., la troisième les tilapias, synodontes, Labeo..., et la quatrième les Schilbe, Citharinus, Alestes.... A qualité égale, le poisson en provenance du Delta Central est par ailleurs vendu plus cher sur les marchés de Bamako.

Le tableau 1 donne des indications sur le prix du poisson au Mali à différents stades de la filière pêche. On peut constater les différences de prix significatives qu'il existe en

Tableau 1:

Prix du poisson à différents stades de la filière pêche au Mali (FCFA/kg)(source: Laë et Weigel, 1994; OPM; Breuil et Quensière, 1995)

Prix grossistes |

Prix semi-gros |

Prix détail |

Ecart prix grossiste -semi-gros |

|||||

Mopti 95 |

Manantali 95 |

Faraba 94 |

Bamako 94 |

Bamako 95 |

Prov. Mopti |

Prov. Mant. |

prov. Séling. |

|

| FRAIS | ||||||||

| Chrysichthys | 205 |

300 |

300 |

550 |

800 |

345 |

250 |

250 |

| Labeo | 210 |

310 |

290 |

530 |

900 |

320 |

220 |

240 |

| Synodontis | 180 |

300 |

275 |

500 |

850 |

320 |

200 |

225 |

| Tilapia | 190 |

280 |

205 |

430 |

850 |

240 |

150 |

225 |

| Auchenogl. | 210 |

- |

265 |

515 |

850 |

305 |

- |

250 |

| Lates (5%) | 610 |

580 |

455 |

685 |

1250 |

75 |

105 |

230 |

| moyenne | 220 |

285 |

276 |

514 |

870 |

294 |

200 |

237 |

| FUME | ||||||||

| Chrysichthys | 640 |

480 |

620 |

810 |

- |

170 |

330 |

190 |

| Labeo | 300 |

505 |

680 |

845 |

- |

545 |

340 |

165 |

| Synodontis | 225 |

425 |

645 |

820 |

- |

595 |

395 |

175 |

| Tilapia | 200 |

360 |

495 |

670 |

- |

470 |

310 |

175 |

| Auchenogl. | 470 |

- |

595 |

785 |

- |

315 |

- |

190 |

| Clarias | 665 |

- |

- |

- |

950 |

- |

- |

- |

| Lates (5%) | 710 |

560 |

835 |

1140 |

- |

430 |

580 |

305 |

| moyenne | 431 |

450 |

618 |

804 |

- |

372 |

356 |

185 |

| moy. Eq. Frais | 144 |

150 |

206 |

268 |

- |

124 |

118 |

62 |

| SECHE | ||||||||

| Tilapia | 530 |

430 |

585 |

765 |

- |

235 |

335 |

180 |

| Mormyrus | 600 |

- |

600 |

790 |

- |

190 |

- |

190 |

| Lates (5%) | 790 |

750 |

1380 |

1615 |

- |

825 |

865 |

235 |

| moyenne | 576 |

446 |

632 |

819 |

- |

243 |

361 |

188 |

| moy. Eq. Frais | 192 |

149 |

211 |

273 |

- |

81 |

90 |

47 |

| ENSEMBLE | ||||||||

| Moy. Tot. Éq. Frais | 183 |

- |

229 |

348 |

- |

198 |

136 |

115 |

règle générale entre les produits frais et transformés. De même, on peut noter que les marges

commerciales des distributeurs sont nettement plus importantes pour le poisson de la zone deltaïque que pour le poisson de barrage. On peut également mentionner les écarts importants qu'il existe entre les prix d'achat aux pêcheurs à Sélingué et à Manantali, ceux-ci étant en moyenne de 30 à 40% supérieurs à Sélingué. Ces écarts pourraient être imputables à des coûts de commercialisation particulièrement élevés à Manantali.

On peut également souligner que l'élasticité du prix du poisson transformé par rapport à la production est généralement assez faible (Weigel et Stomal, 1994). A titre d'exemple, le prix du poisson fumé à Bamako n'a pratiquement pas varié depuis deux ans, malgré la nette diminution de quantité mise sur les marchés entre 1995 et 1996 (diminution de la production domestique et augmentation des exportations). Cette caractéristique du marché empêche notamment les pêcheurs de pouvoir compenser les diminutions de capture en période de faible hydraulicité, par une augmentation du prix de vente de leurs produits. En ce qui concerne le poisson frais, son prix d'achat aux producteurs a augmenté depuis 2-3 ans, à mesure que les circuits de distribution se sont établis et que le nombre de commerçants a augmenté, et aussi compte tenu de l'augmentation de la taille des prises.

Depuis les années cinquante, divers types d'expériences aquacoles ont été entrepris dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, les premières expériences en la matière sont cependant relativement récentes. Elles ont été initiées au début des années 80, dans un contexte particulier caractérisé par des déficits de production halieutique à la suite de la persistance de la sécheresse.

Le premier plan de développement aquacole a été financé par l'USAID de 1979 à 1982. Son but était d'initier les paysans à l'élevage du poisson. Une station d'alevinage a été construite à San dans les périmètres irrigués de la Compagnie malienne des textiles (CMDT), qui devait initialement en assurer l'alimentation en eau. Dans la pratique la station ne fut régulièrement alimentée que pendant trois à cinq mois par an. Pour pallier ces problèmes, la station fut dotée d'un système autonome de pompage pour prélever l'eau du Bani sur près de 2 km, ce qui résulta en une augmentation significative des coûts de fonctionnement. Parallèlement, quelques initiatives privées conduisirent à l'installation d'étangs d'aquaculture (ex. domaine de Térya-Bougou près de San).

En 1986, une aide d'urgence de l'OUA tenta de promouvoir la pisciculture en étangs auprès des populations rurales dans la zone de l'Office du Niger (ON). Avec un système d'irrigation couvrant plus de 100000ha, cette zone est en effet particulièrement favorable au développement aquacole. En 1987, les volontaire de l'Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) initièrent un projet de vulgarisation de la pisciculture villageoise dans la zone de Niono. Plus de 200 étangs furent construits sur la zone.

Le projet de développement aquacole le plus important est cependant celui qui, financé par le PNUD et exécuté par la FAO (projet MLI/86/001), se déroula d'octobre 1987 à décembre 1992, pour un montant d'environ 2,2 millions$EU. La plupart des objectif assignés au projet (appui technique à la station de San puis de Molodo pour la formation et la vulgarisation, formation des cadres et techniciens supérieurs, création de stations piscicoles, production d'alevins) ont été atteints. Un Centre national de formation, construit à Molodo, a notamment permis de créer un esprit de corps important parmi les producteurs et les agents d'encadrement du projet. En outre, quelques cadres supérieurs ont pu être formés à l'étranger. Trois stations d'alevinage ont également été construites pour la production d'alevins (Molodo, Kourouma et Sélingué) et mises en service en collaboration avec d'autres partenaires institutionnels: OERHN à Sélingué; et OUA et AFVP à Kourouma.

Pendant toute sa période d'activité et conformément à sa vocation, le projet MLI/86/001 a fédéré l'ensemble des activités de développement de la pisciculture au Mali par l'entretien d'un vaste réseau de collaboration. Néanmoins, à la clôture du projet en fin d'année 1992, la plupart de ses activités ont été interrompues, pour diverses raisons dont le manque de financement pour le fonctionnement des installations, le manque d'implication des régions dans un projet piloté depuis le début par l'administration centrale, et le manque de clarté dans le mandat des agents en poste dans les stations.

La plupart des projets de développement de la pisciculture au Mali ont été conçus pour promouvoir une activité rémunératrice, c'est-à-dire une production destinée à la commercialisation. Le modèle technique type était celui d'une pisciculture intensive ou semi-intensive en étang (superficie des étangs de 3 ares pour une profondeur d'environ 60cm; empoissonnement à raison de 2 poissons au m²).

Diverses tentatives d'empoissonnement ont été réalisées, la plus courante consistant à associer Oreochromis niloticus à Clarias gariepinus dans une proportion moyenne de 75%/25%, pour notamment éviter le nanisme provoqué par la prolifération des tilapias. Les alevins d'Oreochromis sont aujourd'hui produits en bassins par les stations d'alevinage, tandis que les Clarias sont récoltés dans le milieu naturel et redistribués ensuite. La capture se fait à l'aide de nasses appâtées pendant la saison fraîche (novembre-février).

Dans les étangs villageois supervisés par l'AFVP, la production moyenne pour 3 ares d'étang est en moyenne d'environ 120 kg pour sept mois d'élevage avec un poids moyen de 250g par tilapia. Cependant, il semblerait que, dans la pratique, les paysans pisciculteurs ne suivent pas les protocoles d'élevage de manière rigoureuse (méthodes d'alimentation, de compostage, de respect des densités, du choix des espèces, etc). L'utilité de certaines pratiques pourrait en effet ne pas être comprise des paysans, s'agissant en particulier des densités effectives, des pêches de contrôle ou de l'entretien des bassins, voire du respect d'un calendrier de mise en charge et de récolte.

Malgré les efforts considérables qui ont été faits par les agents d'encadrement, la diffusion de l'aquaculture intensive au Mali demeure globalement un échec. Une production aquacole commerciale n'est en effet possible que lorsque certaines conditions techniques, économiques et sociales sont réunies (ex. disponibilité de terrains, d'eau en qualité et en quantité convenable, de sous-produits agricoles, de matériels et de matériaux, de main-d'oeuvre locale, etc). Les périmètres irrigués par les retenues de Sélingué et de Manantali offrent des conditions techniques favorables à ce type de pisciculture. Néanmoins, le contexte économique l'est bien moins dans la mesure où ces zones sont également des zones à forte activité halieutique, où le prix du poisson est bas. En outre, en raison de l'éloignement des marchés et du manque de chaînes de froid, le poisson d'élevage est souvent transformé, ce qui résulte en une mauvaise valorisation des produits.

Par conséquent, dans le court terme, l'émergence d'une aquaculture intensive, à vocation commerciale, ne semble pas être un objectif économiquement réaliste.

En revanche, l'élevage extensif suscite aujourd'hui un intérêt croissant auprès des agriculteurs localisés dans des régions présentant certaines caractéristiques: poisson de capture relativement rare et cher; existence de conditions naturelles (topographie, disponibilité de ressources en eau...) favorables; régions où les efforts de promotion et de sensibilisation de l'activité piscicole par l'administration ont porté leurs fruits. En plus des étangs villageois, le monde paysan s'intéresse également à des formes d'élevage extensif dans des étendues plus vastes offertes par les bancottières (carrières de terres argileuse utilisées pour la construction et formant à proximité des villages de vastes dépressions imperméables), les emprunts (ballastières établies pour la construction et l'entretien de digues, de pistes et de routes), ou les mares et autres petites collections d'eau.

Dans ces conditions, le choix des paysans qui consiste à modifier le modèle de production intensif proposé pour en adopter un autre beaucoup plus économique en temps et en investissement, devient parfaitement cohérent. Les pisciculteurs gèrent en quelque sorte des "viviers améliorés" pour leur autoconsommation, et de façon tout à fait marginale pour la commercialisation (AFVP 1994).

L'aquaculture, en tant qu'activité complémentaire apportant à moindre coût un surplus de ressources alimentaires aux groupes familiaux ou villageois, pourrait constituer un choix pertinent de diversification dans le contexte économique actuel. On observe du reste un intérêt croissant du monde paysan pour l'élevage extensif en étang, voire dans les étendues plus vastes offertes par les bancottières (carrières de terres argileuse utilisées pour la construction et formant à proximité des villages de vastes dépressions imperméables), les emprunts (ballastières établies pour la construction et l'entretien de digues, de pistes et de routes), ou les mares et autres petites collections d'eau.

Ainsi, d'après les données fournies par la station de Molodo, 335 étangs seraient actuellement en service dans la zone de l'ON, pour un taux annuel de création d'étangs de 8% en moyenne depuis 1992. En outre, certains aquaculteurs préfinancent actuellement les intrants nécessaires à la station d'Etat de Molodo pour la production d'alevins.

L'élevage aquacole est en passe de s'intégrer de manière durable aux gammes de pratiques productives des sociétés paysannes maliennes, ce qui constitue en soi un succès de la politique de vulgarisation aquacole. Dans certaines régions, la pisciculture apporte en effet aux paysans concernés un complément de nourriture, et constitue une source de revenus non négligeable.

Dans l'attente du passage d'une aquaculture familiale à une aquaculture d'entreprise à caractère commercial, il conviendrait de conforter la tendance actuelle en facilitant l'extension et la pérennisation des expériences aquacoles entreprises par les communautés familiales et villageoises. La production d'alevins constitue cependant le goulet d'étranglement de l'expansion aquacole.