Au début des années 60, le Programme des Nations Unies pour le développement a encouragé l'approche dite "intégrée" des projets de développement; mais, malgré de longues discussions de vocabulaire autour des termes "intégres", "globaux", "pluridisciplinaires", ou "à l'échelle du bassin", en réalité, il n'y a pas eu sur le terrain beaucoup d'exemples de projets de ce genre.

Le présent article est essentiellement le résultat de l'expérience personnelle de l'auteur comme directeur d'un projet de terrain FAO en Thaïlande. Ce projet avait été conçu et a été exécuté conformément au principe d'une utilisation intégrée du sol, appliqué à un pays en voie de développement. Les idées exprimées ici sont des recommandations propres à l'auteur.

Dans la plupart des pays en développement, l'intégration est la clé qui permet: (i) de coordonner l'emploi de main d'oeuvre et de crédits limités; (ii) de mobiliser la population rurale; (iii) de faire produire le sol tout en protégeant les ressources naturelles.

Un bassin versant (synonyme de "bassin de réception" ou simplement de "bassin", termes également employés ici) est composé de toutes les ressources naturelles que contient cet ensemble, particulièrement l'eau, le sol et les éléments végétaux. La mise en valeur globale d'une telle entité orographique, aux fins de rendre productives toutes ses ressources naturelles et aussi de les protéger, est appelée "aménagement du bassin versant". Cela comprend les travaux d'amélioration, restauration etc., appliqués au sol, aussi bien que les considérations humaines.

1/ Talat Eren est Directeur du projet FAO d'aménagement intégré du bassin versant du Mae Sa et d'utilisation des terres de forêt - P.O. Box 1200, Chiang Mai, Thaïlande. Les idées et recommandations présentées sont essentiellement celles de l'auteur, avec quelques modifications apportées par la rédaction à Rome.

A travers l'histoire, les désastres produits par les inondations ou la sécheresse sont d'habitude mentionnés comme des calamités naturelles qui échappent au contr8le de l'homme. Cependant, des civilisations très anciennes ont construit des terrasses et autres ouvrages pour maîtrisér le ruissellement. Les fameuses terrasses de Bamawe dans le nord de Luzon aux Philippines, par exemple, celles du Népal, de divers pays méditerranéens et des Andes étaient non seulement déjà une première réalisation d'aménagement du relief, mais aussi une ébauche d'intégration d'éléments humains; dans un système d'exploitation des terres.

Figure 1. A Java, dans le cadre d'un projet du Programme alimentaire mondial, des paysans travaillent à la correction de torrents pour enrayer l'érosion dans le bassin supérieur du fleuve Solo (Photo PAM/FAO - J. Bullard)

Il y a un facteur commun à presque tous les plans de mise en valeur des terres: c'est la demande accrue d'eau. Le développement économique appelle invariablement une plus grande consommation d'eau. C'est pourquoi la bonne gestion des ressources hydrauliques est une composante essentielle du développement. D'un autre point de vue, l'eau est le meilleur indicateur d'un "aménagement de bassin versant": autrement dit, si un bassin est bien 'laménagé" pour l'eau, il le sera vraisemblablement aussi dans d'autres domaines. L'eau est un excellent mécanisme de contrôle.

Trois facteurs, essentiellement, sont à considérer lorsqu'on entreprend un programme de développement intégré: a) le niveau présent de développement, d'un point de vue technique; b) la structure sociale du lieu et les modes de comportement humain; c) les conditions économiques prévalentes.

Dans les pays à grosse population rurale et à taux démographique élevé, l'agriculture est typiquement peu développée et le savoir-faire technique médiocre. Les différences dans la production tiennent davantage à la dimension des exploitations qu'aux pratiques modernes. Les possibilités d'emploi sont faibles et les cultivateurs exploitent en général au niveau de leur subsistance. La structure sociale reste traditionnelle, à base de règles internes très fortes; les mécanismes du comportement procèdent souvent de l'irrationnel et les innovations se heurtent à une résistance instinctive. Les familles nombreuses sont une nécessité qu'impose le dur labeur de la terre. Il est évident que les facteurs sociaux représenteront une contrainte plus difficile à vaincre que les problèmes techniques.

La stratégie de l'intégration, pour l'aménagement d'un bassin versant, peut s'inspirer de différentes approches. Celle que nous décrivons ici n'en est qu'un exemple parmi d'autres et, bien entendu, ne doit pas être pris pour modèle universel.

La première démarche consiste en un inventaire des ressources, au moyen duquel on s'efforcera de situer l'offre et la demande des ressources naturelles et humaines. Selon le périmètre en question, cet inventaire comprendra: des relevés pédologiques, avec classement des terres d'après leur capacîté de production et leurs aptitudes, recensements des forêts et autres couvertures végétales, évaluation de l'érosion, renseignements sur les crues et les torrents, caractéristiques du débit des cours d'eau et du climat, utilisation de l'eau ou autres paramètres le cas échéant. Le Tableau 1 donne la liste d'un certain nombre de facteurs dont on devra éventuellement tenir compte dans une étude socio-économique.

Exemples de données socio-économiques à évaluer dans un projet d'aménagement de bassin versant

Recensement et description de la population

| Population totale | Taux de croissance |

| Proportion des sexes | Physionomie de l'émigration |

| Pyramides des âges |

Comportement et caractéristiques sociales

| Composition familiale | Réactions aux innovations |

| Dimension familiale | Niveau d'instruction |

| Traditions | Sectes religieuses |

| Tabous | Éthique du travail |

| Détails sur l'administration communale | Programmes de santé publique |

| Organisations à l'échelon des fermes ou du village | Organisations forestières |

Facteurs économiques et commerciaux

| Régime foncier | Dispositions pour la commercialisation |

| Modes de culture | Inventaire des cultures |

| Pratiques agricoles | Facteurs de production (inputs) et rendement |

| Culture itinérante | Main d'oeuvre autochtone et immigrée |

| Système de transport | Utilisation locale des produits et exportation |

| Recensements forestiers et descriptions | Inventaires des terrains de parcours et enquête sur le pâturage |

| Risques d'incendies de forêt et protection |

Les points suivants doivent être soulignés:

(i) Tout programme de collecte de données doit, au départ, viser un but parfaitement clair;

(ii) On devrait s'efforcer de choisir un nombre minimum de paramètres, ou mieux encore, des indices qui permettent de décrire les conditions existantes;

(iii) Le mode d'échantillonnage et les techniques d'analyse qui seront employées devront être fixés avant de collecter les données.

Sur la base de l'inventaire, on établit un plan de développement intégré comprenant tous les aspects techniques et humains. Normalement l'analyse de chaque paramètre devra décrire:

(i) la situation ou les conditions présentes (bonnes, médiocres, etc.)

(ii) la tendance présente (ascendante, déclinante, se détériorant, etc.)

(iii) le potentiel (possibilité de développement des ressources, tendances futures prévisibles, problèmes de potentialité, etc.)

La planification intégrée doit être un travail pluridisciplinaire, difficile dans la mesure où cet exercice contraint chaque participant à regarder au-delà de sa propre discipline. Une "matrice" ou l'une des techniques décrites par Teller dans cette série, Volume I - Article III, pourront être utiles.

Le plan du bassin versant doit être préparé à partir des cartes suivantes:

(a) Une carte topographique de base, dressée sur photographies aériennes. L'échelle la plus courante est le 1:10 000, mais on peut aussi utiliser des échelles plus petites ou plus grandes selon les détails souhaités.

(b) une carte matérialisant la pente du terrain au moyen de courbes hypsométriques à intervalles, par exemple, de 0 à 5%, 5 à 15%, 15 à 35%, 35 à 85% et plus de 85%.

(c) Une carte de capacité de production des sols, qui peut être une combinaison de leurs types, profondeurs et autres détails, avec échelle de pente et degré d'intensité d'aménagement pédologique (pour plus de détails, voir dans cette série l'article de King, Volume I - Article 1).

(d) Une carte de l'érosion, montrant le degré, les dimensions et le stade de dégradation du site, ainsi que leurs causes si possible.

(e) Une carte du couvert végétal, comprenant la végétation spontanée et permanente, les cultures vivaces et annuelles.

(f) Une carte d'utilisation et de-régime foncier des terres. Une telle carte doit montrer non seulement l'utilisation existante, mais aussi ses possibilités futures. Le plan de développement du bassin versant est établi sur la base de ces renseignements.

Un plan de développement doit satisfaire aux conditions suivantes:

(a) donner la plus haute priorité à la stabilisation de l'agriculture de subsistance,, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la conservation des sols et des eaux;

b) employer, là où c'est possible, des méthodes de mise en valeur utilisant beaucoup de main d'oeuvre, de façon à offrir un revenu immédiat aux populations touchées par l'aménagement;

c) rétribuer les cultivateurs qui adoptent sur leur terre des mesures de conservation; des subventions sous forme de crédits ou de prêts peuvent être très efficaces;

d) prévoir le maximum d'activités productrices d'un revenu rapide en espèces (artisanat, élevage de volailles et divers), pour compenser le temps perdu avant la mise en culture;

e) intensifier l'assistance technique et la vulgarisation là où la restauration et la défense des sols sont mal connues.

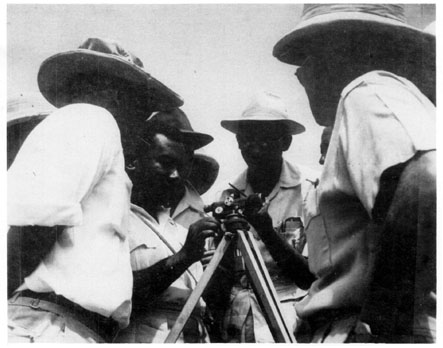

Figure 2. Spécialistes de la FAO et homologues nationaux faisant devant des techniciens locaux une démonstration d'emploi d'instrument de topographie, pour préparer des labours parallèles aux courbes de niveau destinés à enrayer l'érosion (Photo FAO, La Jamaïque).

Le développement parallèle des ressources naturelles et humaines n'est pas possible sans amélioration des communications, des transports, des programmes de santé et d'instruction publiques; sans "massmedia" comme appui institutionnel; sans politique de mise en valeur des bassins versants (avec la législation nécessaire) et sans administration elle-même informée. Tout cet appareil doit être conçu pour obtenir l'adhésion des populations touchées. Cela demande beaucoup d'efforts de persuasion et de démonstration.

La décentralisation est particulièrement importante pour entreprendre un plan de développement global à l'échelle d'une région, surtout dans les secteurs reculés. Aucun organisme central n'est capable de diriger efficacement un Projet de développement qui nécessite la connaissance des conditions du lieu, réclame des décisions immédiates et repose sur les contacts que l'on aura su nouer avec la population. Aussi l'administration de ces projets doit-elle être déléguée à des organisations régionales, disposant de l'autonomie adéquate et de l'auto-suffisance en matière de personnel et de matériel.

La coordination est essentielle aux niveaux national, régional et local.

A l'échelon national, la coordination s'occupera principalement des questions de politique du développement, législation, améliorations institutionnelles, Promotion commerciale, subventions, crédit et autres incitations, mais seulement après analyse attentive des besoins régionaux. C'est le développement régional qui devra être le facteur déterminant.

Au niveau régional, la coordination se concentrera sur les programmes de planification et de développement des travaux, en prenant soin que l'autorité en soit dévolue aux administrations et organismes responsables.

Localement, la coordination doit rechercher l'utilisation la plus efficace des comp nces et du matériel disponibles.

La mise en oeuvre d'un programme de développement des bassins versants dépend de l'objectif cherché. Celui-ci varie naturellement d'un bassin à un autre, mais l'approche intégrée comporte à peu près partout des caractères communs, surtout dans les pays en voie de développement. En premier lieu, chaque zone devra être prospectée par une équipe interdisciplinaire, qui visitera le bassin accompagnée d'une personne, ou d'un comité, représentant soit le village, soit le périmètre intéressé pour pouvoir interpréter le terrain.

Quand il aura été décidé de la politique d'attribution des terres, les superficies correspondant à chaque catégorie d'utilisation seront proposées. Après ajustement ou révision, l'équipe et les représentants du village souhaiteront probablement diviser ces différentes catégories en lots de taille familiale. Les cultivateurs coopérant au programme travailleront alors avec les différents experts au projet de mise en valeur de la terre cui leur aura été attribuée pour l'utilisation proposée.