La producción, el consumo y el comercio de la mayoría de los productos forestales de América Latina y el Caribe se han incrementado de manera sostenida en los últimos años, principalmente los que se elaboran a partir de maderas de plantaciones forestales. Se ha percibido también un marcado desarrollo de estas plantaciones, en particular un gran aumento de las áreas plantadas, inversiones en tecnología e incremento del capital externo, estudios e investigaciones en este subsector. Por otro lado, la creciente internacionalización de las industrias pertenecientes a este subsector ha logrado que la madera de bosques plantados alcance altos grados de competitividad. Para el caso de los bosques naturales, el aumento de las restricciones para el acceso a los mismos por parte de los gobiernos y el aumento de los costos de explotación, han causado una disminución de la oferta de madera de especies indígenas. Por un lado el notable crecimiento de las áreas protegidas ha influido en la disminución de áreas de bosques naturales disponibles para el suministro de madera, en América del Sur principalmente se ha verificado un notable cambio del uso del suelo a causa del aumento de los cultivos agrícolas (soja, caña de azúcar, café, cacao y frutas tropicales tales como bananas y cítricos), monocultivos forestales y actividades ganaderas.

A continuación se describe en detalle el desarrollo de la región en los últimos años relacionado a los recursos forestales, producción industrial, así como el consumo y comercio de productos. En este capítulo para una mayor facilidad de agrupación y presentación de los datos se incluyen las dos subregiones Amazónica y Cono Sur.

La cubierta forestal de América Latina y el Caribe en 2005 es de 924 millones de hectáreas, correspondientes al 46% de la superficie terrestre total de la región y al 23% del área forestal total del mundo. Dentro la región el 90% del área forestal se encuentra en América del Sur, el 9% en América Central y México y solo 1% en el Caribe.

Los cinco países con mayor cubierta forestal son el Brasil (477,7 millones de hectáreas), el Perú (68,7 millones), México (64,2 millones), Colombia (60,7 millones) y Bolivia (58,7 millones) totalizando 730 millones de hectáreas o sea el 79% del área forestal total en América Latina y el Caribe.

La cubierta forestal en América Latina y el Caribe continúa decreciendo. La pérdida neta anual durante el período 2000-2005 asciende a 4,7 millones de hectáreas, lo que corresponde al 65% de la pérdida anual neta mundial. El Brasil es el país que reporta la más alta pérdida de cubierta forestal en el mundo con 3,1 millones de hectáreas anualmente. Sin embargo se debe tomar en cuenta que los datos de deforestación para el Brasil y otros países de la región se refieren a la deforestación bruta sin tomar en cuenta que parte de las áreas deforestadas se han regenerado y convertido nuevamente en bosques.

En este estudio se incluye en la cubierta forestal las superficies del bosque natural más el bosque plantado, no se considera otras tierras boscosas4. Cuando se menciona bosque natural se refiere a bosque primario, más bosque natural modificado y seminatural. Bosque plantado comprende dos subgrupos: a) bosques plantados seminaturales componente plantado: bosques de especies indígenas, establecido a través de la plantación, siembra, monte bajo; b) subgrupo plantaciones para producción y para protección (FAO 2005c,d). Los valores para la cubierta forestal de acuerdo a los datos de FRA son la suma de estas superficies de cada país. En muchos casos estos datos no han sido suministrados en forma desagregada, por lo que la suma de las cantidades detalladas de cada tipo de bosque no coincide con los valores totales de cubierta forestal.

La región de América Latina y el Caribe posee grandes extensiones de tierra cubiertas por bosques cuyo uso potencial aún no ha sido desarrollado completamente en la mayoría de los países. Datos de la evaluación de los recursos forestales mundiales para el año 2005 (FRA, 2005), muestran que estos tipos de bosques naturales de América Latina y el Caribe tienen una extensión de 861 millones de hectáreas, es decir, representan aproximadamente un poco mas del 21,8% de la cubierta mundial de los bosques naturales y cerca un 41,9% de la superficie terrestre total de la región (Cuadro 2.1). De los bosques naturales de la región cerca del 89,7% pertenece a América del Sur (Anexo 1, Cuadro A1.1), siendo el Brasil, el país de mayor representatividad con 472 millones de hectáreas es decir un 54,8% de toda la superficie de bosques naturales de la región, la subregión de América Central y México representan un 9,9% y el Caribe sólo el 0,4%.

CUADRO 2.1

Superficie y cubierta forestal de América Latina y el Caribe (Año 2005)

Región |

Superficie terrestre |

Cubierta forestal |

Bosques naturales |

|

miles de ha |

miles de ha |

miles de ha |

%a |

|

América Latina y el Caribe |

2 055 232 |

924 163 |

861 426 |

25,47 |

Caribe |

23 482 |

5 974 |

3 641 |

0,11 |

América Central y México |

247 980 |

86 649 |

85 317 |

2,52 |

América del Sur |

1 783 770 |

831 540 |

772 468 |

22,84 |

Resto del mundo |

11 363 286 |

3 027 900 |

2 520 411 |

74,53 |

TOTAL |

13 418 518 |

3 952 063 |

3 381 837 |

100 |

a Con relación al total mundial de los bosques naturales.

Fuente: FRA, 2005.

La superficie de bosques naturales de cada subregión varía entre aproximadamente el 15,5% para el Caribe y cerca del 43,3% para América del Sur respecto de su superficie total. Aproximadamente el 45% de la superficie total de los bosques naturales de América Latina y el Caribe está destinada a bosques con fines de producción. En 1980 el área de bosques naturales de producción en la región era cerca de 482 millones de hectáreas y para el 2003 esta superficie alcanzaba alrededor de 425 millones de hectáreas (Figura 2.1), es decir percibió una disminución del 12%. La disminución en las dos últimas décadas de este tipo de bosques se debió principalmente a la creciente deforestación y a la degradación de los bosques; al aumento de regularizaciones respecto a la tenencia de la tierra (una parte considerable de los títulos de propiedad privada están siendo cuestionados por el poder público); a la creciente desapropiación de tierras privadas para la creación de nuevas áreas de protección y conservación y a las políticas ligadas a la protección del medioambiente por parte de varios gobiernos. Consecuentemente, a causa de la disminución de la superficie disponible de bosques de producción, también se verificó una reducción del volumen potencial de producción sostenible de los bosques naturales, que para la década de los ochenta era de aproximadamente 360 millones de m3/año y para el 2003 llegó a 320 millones de m3/año.

FIGURA 2.1

Superficie y estimación de la producción sostenible de madera de bosques naturales

de producción en América Latina y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAO, 2005: ESFAL/SR/1, ESFAL/SR/2 y ESFAL/SR/3.

El número de proyectos locales que promueven la gestión sostenible de los recursos está aumentando, beneficiando a las comunidades y ayudando al abastecimiento de madera proveniente de los bosques naturales. Por otro lado, el financiamiento de grandes proyectos hidroeléctricos parece estar disminuyendo, ya que las agencias de ayuda económica están movilizándose para apoyar a proyectos pequeños y más eficaces.

Diversos países de América Latina y el Caribe, por ejemplo Costa Rica, Panamá, Chile, el Perú, el Ecuador y Colombia entre otros, han desarrollado actividades de ecoturismo y otros servicios ambientales, generando fuentes alternativas de financiamiento y contribuyendo de esta forma a la protección de los bosques naturales.

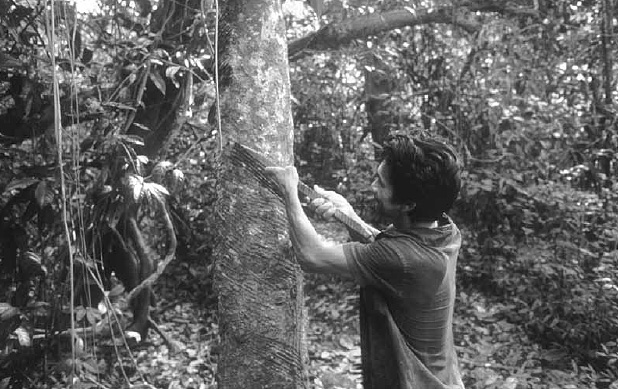

El aprovechamiento, el uso y la exportación de productos no maderables están creciendo, aunque todavía su significado comercial es pequeño en comparación con la madera, el petróleo y los minerales extraídos de las tierras con estos bosques naturales. No obstante, son productos importantes para el comercio y el consumo principalmente a escala nacional e interregional como el caucho natural (Hevea Brasiliensis), la castaña de Pará (Bertholletia excelsa), el palmito (Euterpe spp., Bactris Gasipaes y Guilielma spp.) y la yerba mate (Ilex paraguariensis).

En los países latinoamericanos, se ha producido un notable cambio en el uso del suelo a causa del aumento de la producción agrícola (cultivos comerciales de soja, caña de azúcar, palma aceitera, café, cacao y frutas tropicales tales como bananas y cítricos) y pastoreo de ganado (ovino y caprino principalmente). A pesar de las innovaciones tecnológicas para intensificar la agricultura y la ganadería, el incremento de estas actividades continúa afectando directamente a los bosques naturales, en particular a los bosques secundarios.

Los datos disponibles de madera en rollo de la FAO, consideran la diferencia entre especies coníferas y no coníferas, pero no clasifican el origen de la madera, es decir si proviene de bosques naturales o de plantados. Mediante los informes nacionales y subregionales de tendencias y perspectivas para el sector forestal, elaborados en el marco de este estudio, la compañía STCP ha estimado el consumo de madera en rollo de bosques naturales de América Latina y el Caribe durante el período 1980-2003, conforme se presenta en la Figura 2.2.

FIGURA 2.2

Consumo de madera en rollo de bosques naturales en América Latina y

el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAO, 2005: ESFAL/SR/1, ESFAL/SR/2 y ESFAL/SR/3.

Las estimaciones del consumo total de madera en rollo de bosques naturales en países de América Latina y el Caribe, indican una reducción constante durante este período. En 1980 las cantidades consumidas fueron de 96 millones de m3, mientras que para el 2003 el consumo no fue superior a los 72 millones de m3, representando una disminución de un 25% en 23 años. Esta disminución en el consumo de madera proveniente de bosques naturales fue, principalmente reflejo del:

• incremento de las presiones para conservación de los bosques naturales por parte de las ONG ambientalistas;

• crecimiento de las restricciones / reglamentaciones sobre la actividad maderera en los bosques naturales, por parte de las entidades gubernamentales;

• restricciones a la exportación y medidas no arancelarias (exigencia de certificados verdes) y altos costos para la certificación y etiquetado para entrar en el mercado internacional;

• fuerte penetración en el mercado, basada en la competitividad y productividad de la madera proveniente de plantaciones forestales principalmente pino (Pinus spp.), pino Paraná (Araucaria angustifolia) y eucalipto (Eucalyptus spp.);

• competencia de la madera con otros materiales sustitutos como plásticos, aluminio, sintéticos y otros.

América Latina y el Caribe posee alrededor de 13,1 millones de hectáreas de bosques plantados, representando sólo un 1,4% del área total de bosques en la región y el 9,4% de los bosques plantados mundiales (Cuadro 2.2). La tasa anual de forestación y reforestación en 2000 se estimó en unas 622 000 hectáreas. En América del Sur se encuentra la mayoría de los bosques plantados de la región, concentrada principalmente en los países del Cono Sur: el Brasil, Chile, la Argentina y el Uruguay que poseen cerca del 88% de los bosques plantados de América Latina y el Caribe (FRA, 2005). Además en el Cuadro 2.2 se puede apreciar que los países con mayor superficie de bosques plantados corresponden en su mayoría a las naciones de América del Sur (el Brasil, Chile, la Argentina, el Uruguay y el Perú) y del resto de la región se puede mencionar México y Cuba.

Plantaciones y reservas de bosque natural, Chile

BRACELPA/L. ARVIDSON

El Brasil es el país con la mayor área de bosques plantados en América Latina y el Caribe. Este país posee un poco mas de 5,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente pino (Pinus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.) y pino Paraná (Araucaria angustifolia), resultado básicamente de los incentivos fiscales que existieron entre 1966 y 1988. Esta nación presenta un perfil industrial muy competitivo a nivel internacional, principalmente en el sector pasta y papel, tableros a base de madera y siderurgia. El segundo país con una mayor superficie de bosques plantados es Chile, con cerca de 2,7 millones de hectáreas. Entre ambos países suman el 70% del total regional, un 18% más lo completan la Argentina, el Uruguay y el Perú (Cuadro 2.2).

Centroamérica y México contaban para el año 2005 con un área de bosques plantados de poco más de 1,3 millones de hectáreas, con sólo un aproximado 10,1% de los bosques plantados en América Latina y el Caribe. México posee alrededor de 1,1 millones de hectáreas.

CUADRO 2.2

Participación de la superficie de los bosques plantados en América

Latina y el Caribe (2005)

País/Región |

Superficie terrestre (miles

de ha) |

Cubierta forestal (miles de ha) |

Bosques plantados |

|

(miles de ha) |

(%) a |

|||

América Latina y el Caribe |

2 055 232 |

924 163 |

13 138 |

9,4 |

Caribe |

23 482 |

5 974 |

449 |

0,3 |

América Central y México |

247 980 |

86 649 |

1 332 |

1,0 |

América del Sur |

1 783 770 |

831 540 |

11 357 |

8,1 |

Resto del mundo |

11 363 286 |

3 027 900 |

126 634 |

90,6 |

TOTAL |

13 418 518 |

3 952 063 |

139 772 |

100 |

a con relación al total mundial de bosques plantados.

Fuente: FRA, 2005.

Si bien el Caribe tiene sólo el 3,4% de los bosques plantados de la región, la superficie plantada tiene importancia ya que representa cerca del 7,5% de la cubierta forestal total de esta subregión. La mayor parte de los bosques plantados del Caribe, cerca del 99%, se encuentra en Cuba, Haití, Trinidad y Tabago y Jamaica, representando el 7,4% de la cubierta forestal de esos cinco países. A nivel individual, Cuba, con 394 000 hectáreas, es el país con la mayor extensión de plantaciones, cubriendo un 14,5% de la superficie forestal de todo el país y contribuyendo al 88% de los bosques plantados del Caribe.

En cuatro países, el Uruguay, Haití, Chile y Cuba, los bosques plantados representan más del 14% de sus cubiertas forestales totales. El Uruguay es el país de la región que cuenta con el mayor porcentaje de bosques plantados con respecto al bosque total, cerca del 51% de todos sus bosques son plantados. En general para América del Sur y Centroamérica el porcentaje de áreas plantadas es poco significativo con relación a la superficie terrestre total, de apenas 0,08% y 0,01% respectivamente; y con respecto a la cubierta forestal estos valores continúan siendo bajos, del orden del 0,3% y 0,06% respectivamente.

Considerando las dos últimas décadas, el área de bosques plantados en América Latina y el Caribe ha crecido significativamente (Figura 2.3). En 1980, la región poseía alrededor de 6,5 millones de hectáreas de bosques plantados y más recientemente (2005) el área ha alcanzado cerca de 13,1 millones de hectáreas, es decir, experimentó un incremento superior al 101,5% con relación a 1980. Este crecimiento fue reflejo principalmente de dos factores:

• políticas de estímulo a la forestación, particularmente en los países del Cono Sur, a través de incentivos gubernamentales;

• crecimiento de las inversiones privadas, principalmente por parte de las industrias de pasta y papel y de la siderurgia.

El crecimiento del área y productividad de los bosques plantados en América Latina y el Caribe, ha logrado un incremento significativo de la producción sostenible de madera proveniente de las mismas. En 2003 el volumen de producción sostenible ha alcanzado niveles superiores a 300 millones de m3 al año. Comparado con poco más de 118 millones de m3 en 1980, equivale a un crecimiento de 154% para ese período.

FIGURA 2.3

Superficie y producción sostenible de bosques plantados en América

Latina y el Caribe (1998-2003)

Fuente: FAO, 2005: ESFAL/SR/1, ESFAL/SR/2 y ESFAL/SR/3.

También se presenta un crecimiento de la producción de madera a partir de plantaciones forestales para la generación de energía térmica y eléctrica a nivel industrial debido a los crecientes costos de energía proveniente de fuentes no renovables.

Es importante observar que el crecimiento de la producción en volumen fue más significativo que el crecimiento en área. Este fenómeno se explica por los grandes incrementos de productividad de los bosques plantados en las dos últimas décadas, como resultado de intensos trabajos de investigación y mejoramiento genético realizados en las especies cultivadas, particularmente en el Brasil y Chile. La productividad promedio de las plantaciones de pino (Pinus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.) y pino Paraná (Araucaria angustifolia) en el Cono Sur es de alrededor de 25 m3/ha/año, y continúa en aumento, si se compara con el incremento promedio de bosques naturales de la región, que corresponden a 1 y 2 m3/ha/año, se verifica una gran ventaja comparativa de la madera proveniente de plantaciones.

Las estimaciones del consumo de madera en rollo de bosques plantados en América Latina y el Caribe durante el período 1980-2003, se presentan en la Figura 2.4. Estos datos tienen como base los estudios subregionales Cono Sur, Amazónica, América Central y México. El consumo total de madera en rollo proveniente de bosques plantados ha pasado de 60 millones de m3 en 1980, a 180 millones de m3 en 2003, lo que significa un crecimiento del 200% para este período.

Al contrario de lo ocurrido con el consumo6 de madera en rollo de bosques naturales, los volúmenes consumidos provenientes de bosques plantados en América Latina en estos últimos veinte años fueron siempre en aumento. Este aspecto fue consecuencia de una creciente demanda de madera de plantaciones, como se mencionó anteriormente por parte de las industrias de pasta y papel y de la siderurgia basada en carbón vegetal, principalmente en los países del Cono Sur. Por otro lado, hubo una fuerte penetración de la madera de plantaciones en el mercado a escala nacional e internacional. La sustitución de las especies nativas por aquellas provenientes de las plantaciones se debió a la falta de disponibilidad de madera nativa en algunas regiones, pero el factor más importante fue el menor costo de la madera proveniente de las plantaciones.

FIGURA 2.4

Consumo de madera en rollo de bosques plantados en América Latina y

el Caribe (1998-2003)

Fuente: FAO, 2005: ESFAL/SR/1, ESFAL/SR/2 y ESFAL/SR/3.

La superficie anual forestada y reforestada en América Latina y el Caribe (FRA 2000) se estimó en 622 000 hectáreas (Figuras 2.5, 2.6 y 2.7). El 82% (509 000 hectáreas) del total de bosques plantados se realiza en América del Sur; el 13% (82 000 hectáreas) en Centroamérica, y el 5% (31 000 hectáreas) en el Caribe, de estos países Cuba y la República Dominicana plantan casi 30 000 hectáreas al año. Los países que presentan mayores extensiones con bosques plantados cada año son en América del Sur, la Argentina, el Brasil, Chile, el Perú, el Uruguay y Venezuela, y en el Caribe Cuba.

FIGURA 2.5

Superficie total de bosques plantados y tasa anual de plantación en

América del Sur

Fuente: FRA 2005 y Estudios nacionales.

FIGURA 2.6

Superficie total de bosques plantados y tasa anual de plantación Centroamérica,

México y El Caribe

Fuente: FRA 2005 y Estudios nacionales.

FIGURA 2.7

Total áreas protegidas terrestres en América Latina (países del ESFAL)a

Fuente: UICN 2003.

a Se han considerado los países involucrados en los estudios nacionales

del ESFAL, y se ha exceptuado la categoría V (Paisaje terrestre/marino protegido)

hasta el 1997 y para el 2003 se excluyeron las categorías las marinas y litorales,

y los monumentos naturales (III, IV y V) ver: http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/Bio2_2003.pdf

Contribución de la madera de bosques plantados en la industria forestal

Los bosques plantados aún si ocupan sólo el 1,2% de la superficie forestal total de la región, son un recurso estratégico. El aprovechamiento anual de madera procede en gran parte de las plantaciones forestales y constituye la base de la industria forestal en varios países de la región como el Brasil y Chile. Los bosques plantados, además, contribuyen indirectamente a la conservación de los bosques naturales y son un componente importante de la economía de varios países de la región, como por ejemplo la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay. El 90% de las 10,5 millones de hectáreas de bosques plantados existentes en el año 2000 en América del Sur se destinaron a fines industriales. En esa subregión casi un 80% de la materia prima de la industria de pasta, papel y cartón y tableros procede de plantaciones forestales. En Chile, el 96% del aprovechamiento maderero con fines industriales se realiza a partir de los recursos provenientes de plantaciones; el 89% de las exportaciones forestales proceden de estos insumos y han llegado a convertirse en la segunda fuente de divisas para este país, alcanzando la totalidad de 2,5 mil millones de dólares EE.UU. en el 2003 (INFOR, 2003) incluyendo productos forestales de acuerdo a la clasificación de FAOSTAT, y productos como puertas, piezas de construcción, madera elaborada entre otros PMVA procedentes del bosque natural y de plantaciones, y se estima que percibirán un incremento del 15% en los años sucesivos. En el Brasil las plantaciones forestales abastecieron el 77% de las necesidades nacionales de madera en rollo para uso industrial en 2002, y en el Uruguay abastecen casi la totalidad de la demanda industrial nacional.

Respecto a la propiedad de los bosques plantados en América del Sur, 3,6 millones de hectáreas (el 34%) se declararon de propiedad privada y 1,1 millón de hectáreas (el 10%) de propiedad pública. Las restantes 4,8 millones de hectáreas se declararon de propiedad no especificada.

Las especies más plantadas en América Latina y el Caribe pertenecen a los géneros Eucalyptus y Pinus. Para el año 2000 el 82% de toda la superficie plantada estaba cubierta en igual proporción por estas dos especies (Cuadro 2.3).

CUADRO 2.3

Especies plantadas (miles de ha)

Regiones |

Eucalyptus spp. |

Hevea brasilinesis |

Tectona grandis |

Otras latifoliadas |

Pinus spp. |

Otras coníferas |

No especificadas |

| Centroamérica y México | 73 |

0 |

144 |

52 |

42 |

202 |

173 |

| América Latina | 4 836 |

183 |

18 |

599 |

4 699 |

98 |

23 |

| Caribe | 54 |

0 |

9 |

168 |

216 |

67 |

52 |

| TOTAL (11, 8 millones de ha) |

4 963 |

183 |

171 |

819 |

4 957 |

367 |

248 |

Fuente: FRA, 2000.

La información sobre las tierras disponibles para bosques plantados y su calidad es incompleta. No obstante, los datos de diversos países revelan que el potencial de expansión de los bosques plantados en la región ascendería a más de 70 millones de hectáreas. En Centroamérica 23 millones de hectáreas han sido identificadas como disponibles para el establecimiento de nuevos bosques plantados (Informe subregional Centroamérica y México, FAO 2005a). En el Caribe, el cambio del uso de la tierra dedicada al cultivo de caña de azúcar en Cuba y la República Dominicana podría poner a disposición aproximadamente 1 millón de hectáreas. En Venezuela se presentan como mínimo cerca de 9 millones de hectáreas con potencial para el establecimiento de plantaciones de producción o con fines protectivos. La Argentina, México y el Perú conjuntamente cuentan con cerca de 39 millones de hectáreas potencialmente disponibles para ese fin. En el Brasil, en cambio, está comenzando a escasear la disponibilidad de grandes extensiones de tierra y se tiende al establecimiento de bosques plantados en unidades de pequeña y mediana escala, que ofrece oportunidades a pequeños agricultores de diversificar sus cultivos, de manera de producir madera en forma asociada a las grandes empresas. En Chile el censo agrícola ha establecido que existen cerca de 2 millones de hectáreas aptas para la plantación.

El cambio neto anual de la cubierta forestal mundial para la década de 1990-2005 se estimó en una disminución de 8,3 millones de hectáreas de ese total 4,7 millones de hectáreas (el 55%) se percibió en América Latina y el Caribe (Anexo 1). La pérdida neta anual en América del Sur se estimó en 4,0 millones de hectáreas representando el 48% de la pérdida mundial y el 86% de la pérdida anual de toda la región. Centroamérica y México experimentaron una disminución anual de 667 000 hectáreas es decir el 14,5% del cambio regional, México participó con una disminución anual de 318 000 hectáreas. En el Caribe, la cubierta forestal aumentó en unas 41 600 hectáreas por año. Este incremento fue consecuencia principalmente de la reforestación de unas 43 700 hectáreas anuales en Cuba, y a la aparente estabilización de la superficie de bosques en la República Dominicana, estos factores compensan el cambio negativo de los demás países caribeños. El cambio anual de cubierta forestal en el período 2000-2005 fue para el Caribe en positivo, es decir se ganaron 54 000 hectáreas, mientras que para América Central y México se perdieron 545 000 y para América del Sur 4,3 millones de hectáreas (FRA 2005).

Los países que presentan los mayores índices de deforestación, registrando pérdidas anuales de más de 200 000 hectáreas son: el Brasil, México, Venezuela y Bolivia. A nivel subregional, en América del Sur la mayor reducción de la cubierta forestal se presentó en el Brasil, con una disminución de 3,1 millones de hectáreas anuales, que corresponden al 37,3% de la deforestación mundial y el 66% de la regional; en América Central, México y Honduras fueron los países que experimentaron la mayor disminución con pérdidas de 318 mil y 182 mil hectáreas anuales, respectivamente; y en el Caribe, Haití y Trinidad y Tabago, con una disminución de 700 y 600 hectáreas anuales, respectivamente.

Se estima que en el mundo existen cerca de 102 mil áreas bajo protección, que abarcan una superficie terrestre total de 1,710 millones de hectáreas (UICN-PNUMA-CMVC, 2003), sin considerar las superficies protegidas marinas. La descripción global de las estadísticas indican que el 67% del número total de áreas protegidas a nivel mundial han sido clasificadas dentro de las seis categorías designadas por la UICN como áreas bajo manejo (Anexo 2), la superficie de estas áreas manejadas corresponden a un 81% del total de las áreas protegidas.

Alrededor del 23% del total mundial de la cubierta de áreas protegidas se encuentra en América Latina y el Caribe (UICN, 2003) En las últimas décadas, en esta región (se han considerado los países participantes ESFAL), las áreas protegidas han aumentado progresivamente como puede apreciarse en la Figura 2.7. La extensión de estas zonas (categorías incluidas en el Anexo 2) han crecido de 22 millones de hectáreas para la década de los sesenta a 356 millones de hectáreas en el 2003, llegando a cubrir aproximadamente un 17% de la superficie total de su territorio.

Por otro lado, si se tienen en cuenta todas las categorías de áreas protegidas y las no categorizadas dadas por UICN, sólo para América del Sur esta superficie ha alcanzado los 414 mil millones para el 2003, es decir el 22,2% de este parte austral del continente, representando a nivel mundial, la mayor cantidad relativa y absoluta de superficie bajo protección (Norte de África y África Central poseen un 10%; América del Norte un 21%, y actualmente el promedio mundial es de 10%.

Se ha verificado un gran aumento de las superficies protegidas en el transcurso de estos últimos 6 años hasta el 2003, debido a dos principales razones:

• desde 1997 la base de datos del PNUMA (UICN-CMVC) ha incluido un masivo número de sitios donde precedentemente se carecía de datos. Por ejemplo, para el año 1960, sólo 52 naciones de los 99 países miembros de las Naciones Unidas, enviaron los primeros informes; mientras que en el 2002/2003 respondieron 103 de los 191 países miembros de la ONU.

• también la reubicación de datos podrían haber afectado el número y la superficie de las áreas protegidas bajo manejo, junto a los cambios en las definiciones de las categorías (definidas desde 1970 por la UICN) según los objetivos del manejo que evolucionan con el pasar de los años.

Área protegida en Chile

C.MARX CARNEIRO

FIGURA 2.8

Porcentaje de áreas silvestres protegidas de países de Centro América

y México

(categorías I - VI según clasificación de UICN) - 2003

Fuente: WRI, 2003 (basado en datos del PNUMA-CMVC, UNESCO, UICN, CITES).

FIGURA 2.9

Porcentaje de áreas silvestres protegidas de países del Caribe

(categorías I - VI según clasificación de UICN) - 2003

Fuente: WRI, 2003 (basado en datos del PNUMA-CMVC; UNESCO, UICN, CITES).

FIGURA 2.10

Porcentaje de áreas silvestres protegidas de países del Cono Sur

(Categorías I - VI según clasificación de UICN) - 2003

Fuente: WRI, 2003 (basado en datos del PNUMA-CMVC, UNESCO, UICN, CITES).

América Latina y el Caribe albergan siete de los lugares con mayor diversidad biológica del mundo y con áreas críticas de endemismo: los Andes tropicales, el Caribe, la región forestal atlántica de América del Sur, Mesoamérica, el cerrado brasileño, la región de Chocó-Darién-Esmeraldas, y el centro de Chile. De los diez países que cuentan con esta mayor diversidad biológica del mundo, cinco - Brasil, Colombia, el Ecuador, México y el Perú - se encuentran en América Latina. Además, Centroamérica con sólo el 0,5% de las tierras emergidas del mundo, alberga el 7% de la biodiversidad global» (Geo América Latina y el Caribe, 2003).

La proporción de cada país bajo conservación va de 0,3/0,4 para Guyana, el Uruguay, Haití y El Salvador, 10,2% para México, 23 y 10% de Costa Rica y Guatemala, respectivamente, hasta el 45% de Belice, en cuyo territorio hay 74 áreas protegidas; Cuba y Venezuela con más del 60% de sus territorios bajo la clasificación de zonas protegidas.

De las 20 áreas más grandes del mundo, seis están en América Latina y el Caribe, a saber: el bosque amazónico en Colombia, con 32 millones de hectáreas; la Reserva de Biosfera Alto Orinoco - Casiquiare en Venezuela, con 8,4 millones de hectáreas; el Valle de Javari en Roraima - área indígena en el Brasil, con 8,3 millones de hectáreas; el área de Yanomami, en el Brasil, con 7,75 millones de hectáreas; la zona del Pacífico en Colombia, con 7,4 millones de hectáreas, y el sur del estado de Bolívar en Venezuela, con 7,3 millones de hectáreas). Centroamérica y México cuentan con 706 zonas de conservación, que cubren una superficie terrestre de cerca de 21,5 millones de hectáreas.

Tradicionalmente, la administración de las áreas protegidas ha sido responsabilidad de los gobiernos centrales; sin embargo, en los últimos decenios se han establecido nuevas formas que incluyen contratos entre gobiernos centrales, gobiernos locales, organizaciones comunales y empresas privadas. En 1997 en Centroamérica había 68 casos de manejo conjunto de áreas protegidas (UICN, 2003).

En la mayoría de los países de América Central, las áreas protegidas están mal atendidas, con escaso control, infraestructura y planificación. En 2004, el personal total empleado en los servicios gubernamentales que se ocupaba de estas áreas era de 1 814 funcionarios; de éstos el 48% está en Costa Rica y el 26% en Guatemala. Esto significa que hay una escasez de personal en Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. El 88% de los recursos humanos está asignado a trabajos de campo. El 20% de las zonas protegidas dispone de planes de manejo, si bien muchos de ellos están sin ejecutar. Un 76% de estas áreas no posee planes operativos, y un 58% no tiene planes de control y vigilancia (Informe subregional, Marielos Alfaro, 2004). El presupuesto anual asignado a las administraciones de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe para el período 1999-2003 fue de 84 millones de dólares EE.UU.; en promedio 4,4 millones de dólares EE.UU. por país (Geo América Latina y el Caribe, 2003). Este es un monto muy bajo para poder administrar de manera adecuada estas áreas.

La información disponible sobre la superficie de bosques naturales en producción y las que se hallan bajo planes de manejo es incompleta y, además, no encuentra con facilidad records históricos al respecto. El estado de «bosques manejados u ordenados» no es una categoría de uso permanente en el tiempo. Muchos de los planes aprobados abarcan períodos cortos, de uno a cinco años. Por esta razón, las estadísticas muestran en el tiempo incrementos y disminuciones de la superficie declarada bajo manejo para un mismo país, por ejemplo en Guatemala y Venezuela. Por otro lado, declarar una superficie bajo manejo no siempre implica que los bosques están siendo efectivamente sometidos a regímenes de silvicultura específicos. En muchos casos significa simplemente el cumplimiento de un requisito burocrático para poder llevar a cabo el aprovechamiento forestal. De hecho, la supervisión y la evaluación de los efectos en el bosque de los planes de manejo son un punto débil de toda la región. En consecuencia, una parte de los bosques en producción, incluso en algunos que cuentan con planes de manejo, se explota sin el empleo de métodos silviculturales que aseguren su sostenibilidad. No obstante, actualmente en todos los países hay una tendencia a promover sistemas de manejo más eficaces, que incluyen entre sus objetivos la integración de los intereses económicos con los sociales y ambientales. En algunos países se está experimentando la contratación de empresas privadas para el control de esas funciones del bosque lo que se conoce como «regencias forestales»; por ejemplo en Costa Rica y la República Dominicana se conceden estas regencias forestales para el seguimiento y la certificación de la ejecución de los planes de manejo.

En los últimos años, el concepto de «ordenación forestal» basado en el rendimiento sostenido está siendo sustituido por el «manejo forestal sostenible» en conformidad con las guías emanadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, Río de Janeiro en 1992) y el diálogo internacional sobre los bosques. Los principios de manejo de ecosistemas y paisajes constituyen también una tendencia emergente que en algunos casos están siendo aplicados en los bosques de la región. Los países se están comprometiendo a emplear esos principios y a promover su adopción y aplicación en sus territorios. Como parte de esos compromisos están en curso varias iniciativas para la elaboración de criterios e indicadores de manejo forestal sostenible, por ejemplo: el Proceso de Tarapoto (Bolivia, el Brasil, Colombia, el Ecuador, Guyana, el Perú, Surinam y Venezuela) en América del Sur; el Proceso de Lepaterique en Centroamérica (Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y el Proceso de Montreal (dentro de los miembros regionales: la Argentina, Chile, México y el Uruguay). Esta tendencia se complementa con el desarrollo de criterios e indicadores de manejo a nivel de bosques, la adopción de sellos de certificación y el uso de códigos de prácticas de aprovechamiento forestal con impacto reducido. En 2004 la extensión de bosques tropicales en América Latina certificada con el sello del Consejo de Administración Forestal (FSC) era de 3,6 millones de hectáreas, concentradas en tres países: Bolivia (1,4 millones), el Brasil (1,3 millones) y Guatemala (455 mil hectáreas). Los esquemas de certificación más importantes y utilizados en América Latina y el Caribe son los del FSC, que es el más difundido a nivel de bosque tropical. Entre otras entidades que se ocupan de certificar tanto los bosques naturales como los plantados se encuentran: la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), el CERTFOR y el CERFLOR, el primero perteneciente a Chile (1,6 millones de hectáreas certificadas al 20027) el segundo al Brasil (220 000 hectáreas certificadas al 20048); y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. El marco legal que regula la fauna silvestre, las áreas de conservación, los estudios de impacto ambiental, la regulación del uso del fuego, la conservación de suelos y aguas constituye un factor adicional que refuerza la tendencia hacia un mayor interés en el manejo forestal sostenible en la región.

También ha aumentado la participación pública en la preparación y ejecución de los planes de manejo forestal gracias a los cambios introducidos en las leyes que favorecen procesos más participativos y al desarrollo de organizaciones ambientalistas y ONG que promueven esa participación y exigen mayor transparencia en las decisiones que afectan el uso de los bosques estatales. Además, los procesos de descentralización en curso en la mayoría de los países favorecen la adopción de procesos participativos de planificación y uso de los bosques estatales.

En el ámbito mundial hay evidencias que indican que una gran proporción de la producción, consumo y comercio de los productos forestales proveniente de bosques naturales se realiza de manera ilegal (Contreras, 2004). Aunque se pone mayor énfasis en la corta, transporte y comercio ilegales, también hay otras actividades que llevadas a cabo fuera del marco legal pueden afectar negativamente la sostenibilidad de los bosques. Entre ellas, las más importantes son la ocupación ilegal y las actividades de aprovechamiento del suelo que afectan a los bosques, como el uso del fuego. Otras causas tienen origen en las funciones de administración que ejercen los gobiernos y están estrechamente asociadas con la corrupción y la calidad de la gestión de las organizaciones públicas.

La información disponible acerca de este tema indica que algunos de los factores relacionados con el incumplimiento de las leyes y las regulaciones forestales, especialmente en la actividad de corta maderera, son leyes políticas pobremente diseñadas, sistemas de tenencia de la tierra inseguros y el exceso de regulaciones y la complejidad de las mismas, cuyos resultados son mayores costos y tiempos para los operadores del sector privado. También los altos costos del manejo forestal sostenible podrían inducir a los agentes económicos a incurrir en actividades ilegales, con las que se obtienen ventajas financieras a corto plazo. En Honduras, los costos de la corta ilegal se estiman entre un 20 y un 40% más bajos que las operaciones legales y en Bolivia los costos de operar legalmente reducen los retornos financieros por debajo del promedio de las oportunidades alternativas de inversión (Contreras, 2004).

Otro factor que contribuye a ese fenómeno es el desconocimiento de las regulaciones forestales de parte de los pequeños propietarios. A todo esto, se debe añadir los escasos medios financieros y de personal con que cuentan los servicios forestales nacionales, que son una razón adicional para las actividades ilegales. El virtual estado de abandono de muchas de las superficies forestales estatales, aisladas, sin delimitación y sin presencia de autoridades gubernamentales encargadas de su manejo, protección y control, parecería ser otro incentivo para el incumplimiento de las leyes y regulaciones en esos bosques. Se tiene de esa manera la percepción de que las tierras forestales son para el uso de todos, dando lugar a una situación de acceso libre a las mismas. En Nicaragua, por ejemplo, en la región de Puerto Cabezas, se han presentado casos donde tres técnicos forestales eran responsables de un área de 1,5 millones de hectáreas.

Los inadecuados sistemas de información en relación con los inventarios, la salud de los bosques y los mercados representan una limitación adicional para la formulación de políticas que puedan reducir las posibilidades de cometer actos ilegales. Al mismo tiempo la dificultad de obtener datos e información sobre la magnitud y el costo social de las actividades ilegales impide revelar la importancia y prioridad que debería tener el control de estas actividades en las agendas políticas nacionales.

La industria forestal mundial ha sufrido un fuerte proceso de reestructuración y consolidación a lo largo de la década de los ochenta y noventa, influido básicamente por el fenómeno de la globalización. El proceso de reestructuración y consolidación de la industria forestal en América Latina y el Caribe no fue uniforme para todos los países y en el caso de algunos países no hubo un desarrollo significativo. El proceso fue marcado por diferentes factores, los cuales se señalan a continuación:

La reestructuración de la industria forestal en América Latina y el Caribe fue influenciada de manera significativa por el crecimiento de las ID, particularmente inversiones extranjeras directas (IED), a partir de la segunda mitad de la década del noventa. Lo que se observó fue un fuerte movimiento de inversión en el aparato productivo en favor de las ventajas comparativas del sector, debido a los siguientes factores:

• mejoría de los niveles de productividad y producción (mayor escala) a través de la adopción de nuevas tecnologías;

• búsqueda de mejores niveles de competitividad;

• alcance de la capacidad de producción sostenida de los bosques en importantes

• regiones madereras y mejores costos de producción de madera principalmente proveniente de los bosques plantados en América Latina y el Caribe;

• fuerte aumento del comercio intraregional e internacional de productos forestales en función de una mayor liberación de los mercados, sumada a la reducción de las barreras arancelarias.

Industria del papel, Brasil

BRACELPA

Industria de madera tropical en La Chonta, Bolivia

K. TELLERIA

La estrategia adoptada por algunas empresas foresto-industriales fue orientada en general hacia la integración horizontal (entre diferentes tipos de industria), en detrimento de la integración vertical (bosque - industria). Como resultado, las tierras forestales emergieron como una nueva clase de activo para diversos tipos de inversionistas, contrario a lo que se observaba cuando precedentemente las tierras forestales, en particular los bosques plantados, pertenecían solamente a la industria forestal.

El origen de la madera utilizada por la industria forestal de América Latina y el Caribe como materia prima cambió sensiblemente en las últimas dos décadas. La madera proveniente de bosques naturales ha sido fuertemente reemplazada por madera de bosques plantados. La mayoría de las ID en nuevos emprendimientos foresto-industriales que se realizaron en los años noventa fueron orientadas básicamente hacia madera proveniente de bosques plantados. El cambio en la fuente de suministro de madera está asociado a dos factores principales:

• menores costos y/o precios de la madera de bosques plantados;

• fuerte presión ambientalista sobre los bosques naturales, particularmente los tropicales.

Los productos forestales de América Latina y el Caribe que más se destacan, en cuanto a crecimiento, en los últimos años, fueron la madera aserrada y pasta (Figura 2.11). La producción latinoamericana de madera aserrada, durante las décadas de los ochenta y noventa, contribuía con poco más de un 6% a la producción mundial. En 2003, la participación de la producción latinoamericana de madera aserrada alcanzó casi un 10%. En el caso de la pasta, la participación de la producción latinoamericana pasó de un 3,79% en 1980 a un 7,8% en 2003. A su vez, la evolución de la participación de la producción latinoamericana de tableros de madera en el total mundial ha sido modesta a excepción del contrachapado.

La reestructuración y consolidación de la industria forestal de América Latina y el Caribe ha puesto al Brasil y Chile en una posición destacada, no solamente en el contexto regional, sino también en el ámbito global. En estos países, la industria forestal se ha desarrollado con rapidez y es hoy altamente competitiva. En determinados rubros, como por ejemplo, pasta de fibra corta, madera contrachapada de pino, entre otros. El Brasil figura como uno de los actores más competitivos en el ámbito mundial. A su vez, Chile se ha destacado en el rubro pasta de fibra larga y madera aserrada y remanufactura de pino. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de la industria forestal en ambos casos se basó en los bosques plantados, lo que demuestra que este subsector es uno de los puntos claves para garantizar el grado de competitividad logrado. También el Uruguay y la Argentina siguen la misma tendencia, en el primer país se están construyendo dos nuevas plantas de pasta celulósica.

Figure 2.11

Participación porcentual de América Latina y el Caribe

en la producción mundial de productos forestales

Fuente: FAOSTAT, 2003.

A finales de los años ochenta e inicio de los noventa el desarrollo de la industria forestal latinoamericana se basó casi exclusivamente en Inversiones Domésticas Directas (IDD). A partir de la apertura de la mayoría de las economías latinoamericanas, a lo largo de los años noventa, las IED pasaron a desempeñar un papel más importante en el desarrollo de la industria forestal regional. Tomando en cuenta datos del 2002, se estima que las ID en el sector forestal han alcanzado los 5 mil millones de dólares EE.UU., siendo que las IDD contribuyeron con alrededor del 75%, mientras los restantes 25% guardan relación con las IED. Sin duda, la Argentina ha sido el principal destino de las IED de toda América Latina. El monto de IED en el sector forestal argentino entre 1990 y 2000 alcanzó los 3 mil millones de dólares EE.UU. La intensa política de incentivo al incremento de las plantaciones en el país, unidas a las estrategias dirigidas a la atracción de inversión extranjera, favoreció sustancialmente las IED en la Argentina al final de la década de los noventa. Casi la mitad de las IED recibidas por la industria forestal argentina se ha caracterizado por tener origen intraregional, proveniente principalmente de Chile. También el Brasil, Chile y México han concentrado gran parte de las IED en la industria forestal. Las IED en la industria forestal latinoamericana han sido realizadas principalmente en el rubro pasta y papel. En menor grado, el Brasil, la Argentina y Venezuela han sido beneficiarios de IED en la industria de tableros reconstituidos (aglomerado, tablero de fibra de densidad media (MDF) y tableros de astillas orientadas (OSB) y otros productos de madera sólida.

Después del profundo proceso de reestructuración experimentado por la industria forestal latinoamericana, que aún continua, y se nota claramente la consolidación de tres grandes modelos foresto-industriales:

• Un primer modelo está basado en industrias procesadoras de recursos forestales, donde predomina la industria intensiva en capital incluyendo la de pasta, papel y productos de madera sólida, claramente perceptible en países del Cono Sur, (la Argentina, el Brasil, Chile y recientemente en el Uruguay). Este es el modelo más fuerte económicamente.

• El segundo modelo, de industrias de ensamblado (maquiladoras) dirigida básicamente al mercado norteamericano, es predominante en México, Guatemala, El Salvador y otros países de América Central y el Caribe. En este modelo, prevalece el bajo costo de la mano de obra no calificada en favor de los recursos naturales.

• Por último, el tercer modelo, que emerge como standard de especialización, es predominante en Costa Rica, República Dominicana y pequeñas economías del Caribe.

Producción. En las dos últimas décadas el sector de pasta y papel se desarrolló rápidamente en América Latina y el Caribe, principalmente en los países del Cono Sur. La producción de pasta en la región aumentó prácticamente tres veces, pasando de 4,8 millones en 1980 a 13,3 millones en 2003, es decir un crecimiento de 4,6% al año (Figura 2.12). La producción de papel y cartón también creció significativamente, de 7,7 millones de toneladas en 1980 a 16,4 millones de toneladas en 2003, una tasa de crecimiento del 3,3% al año.

Los principales productores de pasta y papel en América Latina y el Caribe están ubicados en el Brasil, Chile, la Argentina, México y Colombia. En años recientes, el Uruguay ha sido foco de atención para la realización de inversiones en este sector, mientras tanto, el Brasil y Chile continúan siendo los líderes regionales en la producción y exportación de pasta y papel, con una importancia mundial cada vez mayor en algunos productos específicos. El Brasil se destaca principalmente en la producción y exportación de pasta de fibra corta de eucalipto, mientras Chile en la producción de pasta de fibra larga de pino.

La industria del papel y el cartón está representada por alrededor de 400 unidades productoras, agrupadas en 125 empresas. De ellas, 10 empresas producen cerca del 50% de la producción regional, entre ellas están Klabin, Kimberly Clark, Jefferson Smurfit, Papeles Mexicanos, Suzano, CMPC, Votorantim, IP-Brazil, Ripasa, Pipsa.

Figure 2.12

Evolución de la producción de papel, cartón y pasta en

América Latina y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

Consumo. El consumo9 de pasta y papel en América Latina y el Caribe ha crecido en las dos últimas décadas por encima del promedio mundial (Figura 2.13). Sin embargo, este crecimiento ocurrió de forma distinta entre los países de la región.

Figure 2.13

Evolución del consumo de pasta, papel y cartón en América

Latina y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

En 1980 el consumo regional de pasta fue de aproximadamente 4,2 millones de toneladas y el consumo de papel y cartón cerca de 9,73 millones de toneladas. El 2003 el consumo de pasta en la región se ha duplicado, alcanzando 9,8 millones de toneladas, el equivalente a un crecimiento 133,3% en el período, o cerca de un 3,7% anual. El consumo de papel y cartón para el 2003 alcanzó aproximadamente 20,5 millones de toneladas, representando un crecimiento superior a un 100% en el período o 3,3% al año.

En ese período se observó principalmente el crecimiento de la demanda por pasta y por papeles de fibra corta, en gran parte producida a partir de madera de eucalipto. Los mayores países consumidores de papeles en la región han sido el Brasil, México, la Argentina y Colombia.

Es importante observar las altas tasas de reciclaje de papel en América Latina y el Caribe, estimada alrededor de un 40%. Esta tasa de reciclaje varía significativamente de acuerdo a los países, se tiende a aumentar la misma para la región en general.

Exportaciones. Las exportaciones de pasta y papel de América Latina y el Caribe han presentado un incremento considerable entre 1980 y 2003 (Figura 2.14). La exportación de pasta de madera pasó de 1,3 millones de toneladas en 1980 a 5 millones de toneladas en 2003, verificando una tasa de crecimiento anual del 6%. Esta tasa para las exportaciones de papel y cartón en la región también fue alta (6,3% anual). En 1980 se exportaron solamente 395 mil toneladas y en 2003 las cantidades alcanzaron 1,6 millones de toneladas.

Figura 2.14

Evolucion de las exportaciones de pasta, papel, y cartón en América

Latina y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

Los principales países exportadores de pasta de América Latina son el Brasil, Chile y la Argentina. Actualmente la región cuenta con el mayor exportador mundial de pasta de fibra corta de madera de eucalipto, que corresponde a Brasil. En 2003, las exportaciones brasileñas de este producto representaron cerca del 64% de las exportaciones totales de la región. Los principales mercados de destino para la pasta de América Latina son Europa y EE.UU. En los últimos años, las exportaciones a Asia, particularmente a China, han crecido significativamente. Para reducir los riesgos de dependencia de pocos mercados, la industria de pasta ha impulsando la diversificación de los mismos.

Las exportaciones de papel de la región han presentado un importante crecimiento, pero la participación en las exportaciones mundiales, cerca de un 3% del total, continua siendo poco significativa. La región exporta principalmente papeles de escribir e imprimir, y los países exportadores más importantes son históricamente los mismos, el Brasil, Chile, México y la Argentina. Mientras las exportaciones de pasta de los países latinoamericanos se encuentran dirigidas principalmente a los grandes bloques económicos EE.UU. y Europa, las exportaciones de papel han sido dirigidas principalmente a los países de la región (comercio intraregional).

Importaciones. En la Figura 2.15 se puede observar la evolución de las importaciones de pasta y papel en América Latina y el Caribe. Conforme se puede observar, las importaciones de pasta y papel en la región han aumentado. Sin embargo, estos incrementos tuvieron lugar diversamente entre los países, y las cantidades importadas de ambos productos no son significativas comparadas a los volúmenes producidos.

En 1980, las importaciones de pasta no llegaban a 765 mil toneladas y en 2003 han alcanzado 1,55 millones de toneladas. La tasa anual de crecimiento promedio en el período fue de 3,1%, y las cantidades importadas actualmente representan sólo un 10% de la producción regional. En realidad, todo el crecimiento en las importaciones de pasta tuvo lugar después de 1990. Las importaciones de pasta se concentran principalmente en pasta de fibra larga, utilizado especialmente para papel de embalaje.

Los principales importadores de pasta en América Latina y el Caribe, en las últimas décadas, han sido el Brasil, la Argentina y México. En menor escala el Ecuador, Colombia y Venezuela. Las industrias de papel son los principales importadores regionales de pasta.

En general, las importaciones de papel y cartón por países de América Latina y el Caribe fueron históricamente mayores que las exportaciones, y representan menos de un 30% de las cantidades producidas en la región. En 1980 las importaciones de papel sumaban poco más de 2,4 millones de toneladas, en 2003 llegaron a cantidades del orden de 5,6 millones de toneladas con una tasa de crecimiento del 3,8%. Como en el caso de pasta, el crecimiento se produjo después de 1990. Los principales países importadores de papel fueron prácticamente los mismos que importaron pasta, es decir, el Brasil, la Argentina, México, Colombia y el Ecuador.

FIGURA 2.15

Evolución reciente de las importaciones de pasta, papel y cartón

en América Latina y el Caribe (1980-2003)

Las importaciones de papel incluyen diversos tipos, siendo los más importantes: papel para periódico, papel para escribir e imprimir y los papeles especiales como papel para cigarrillos, absorbentes y filtros. Cabe mencionar que las importaciones de papel en América Latina y el Caribe son realizadas predominantemente por otros países de la región (comercio intraregional).

Producción. La producción de madera aserrada en América Latina y el Caribe se ha incrementado en las décadas pasadas en una tasa de alrededor de 1,8% al año, pasando de aproximadamente 25,9 millones de m3 en 1980, a 39,4 millones de m3 en 2003 (Figura 2.16). La producción de madera aserrada se concentra en los países de las subregiones Cono Sur y Amazónica (casi 35 millones de m3 en 2003).

FIGURA 2.16

Evolución reciente de la producción de madera aserrada en América Latina

y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

Los países del Cono Sur han presentado una producción creciente de madera aserrada, principalmente en función de la extensa área con bosques adultos de pino (que incluye Pinus spp. y Araucaria angustifolia) y la buena aceptación de la madera de plantaciones en los mercados en sustitución de especies nativas. Los países con mayor participación en 2003 en la producción de madera de plantaciones, principalmente pino, son el Brasil, y Chile.

En los países de la subregión Amazónica excluyendo de este grupo el Brasil y en los de América Central y México se ha percibido una reducción en la producción de madera aserrada entre 1980 y 2003, principalmente en Colombia, el Ecuador, el Perú y México. La producción de madera aserrada brasileña ha crecido pero a tasas pequeñas.

La producción de madera aserrada proveniente de plantaciones de otras especies, sin considerar pino, es todavía limitada. El eucalipto ha sido utilizado en pequeña escala para la producción de madera aserrada en algunos países de la región, entre ellos: Chile, el Uruguay, el Brasil y el Ecuador. El problema es que la mayoría de las plantaciones de eucalipto no han sido manejadas para productos de madera sólida y la calidad de los rollos ha limitado su utilización para madera aserrada.

En Centroamérica y México el producto con menor valor agregado que se comercializa en la región es la madera aserrada, sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la FAO, las exportaciones de este producto significan más del 50% de las exportaciones de productos forestales para Belice, Nicaragua, Honduras Guatemala10. En general la mayor parte de la industria existente en los países centroamericanos es obsoleta, con maquinaria y equipos que deben ser sustituidos por otros que permitan un mayor aprovechamiento de la materia prima forestal (FAO, 2005: ESFAL/SR/3).

Consumo. El consumo de madera aserrada en la región ha crecido en promedio a tasas de 1,6% anual. En 1980 el consumo total fue de 26,2 millones de m3 y en 2003 fue de 37,9 millones de m3 (Figura 2.17). Comparativamente a los demás productos de madera (pasta, papel y cartón, tableros y otros), el consumo de madera aserrada en América Latina ha crecido a tasas menos acentuadas.

FIGURA 2.17

Evolución del consumo de madera aserrada en América Latina y el Caribe

Fuente: FAOSTAT, 2003.

Del total de madera aserrada consumida en América Latina y el Caribe, alrededor de un 60% proviene de madera de plantaciones, especialmente madera de pino. Esta proporción es fuertemente influida por los países del Cono Sur, donde casi toda la madera aserrada producida se extrae de plantaciones.

Los principales países consumidores de madera aserrada, considerando especies nativas y plantadas son el Brasil, México y la Argentina. El mayor consumo de madera aserrada es la de la industria de productos de mayor valor agregado y embalaje. Esta es una particularidad común a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, donde el consumo promedio en la construcción civil es relativamente bajo en comparación a los países desarrollados.

Exportaciones. La evolución de las exportaciones de madera aserrada en América Latina y el Caribe entre los años 1980 y 2003 se puede apreciar en la Figura 2.18.

FIGURA 2.18

Evolución de las exportaciones de madera aserrada en América Latina

y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

Se observa un crecimiento muy fuerte en las exportaciones de madera aserrada de la región, particularmente a partir de la década del noventa.

Las exportaciones de madera aserrada de la región crecieron de 2,8 millones de m3 en 1980 a 5,2 millones de m3 en 2003. Este crecimiento ha sido del 85% para ese período. Prácticamente todo este incremento se produjo a partir de 1992, y por lo tanto las tasas de crecimiento anuales fueron bastante elevadas en los últimos 10 años.

En el 2003, alrededor de un 70% de las exportaciones de madera aserrada de la región son representadas por madera de coníferas, especialmente el pino (Pinus spp.), destacándose en este caso países como el Brasil, Chile y la Argentina. En este caso, las exportaciones se realizan principalmente a los EE.UU. y al Sudeste Asiático.

El restante 30% de las exportaciones de madera aserrada de la región corresponde a maderas nativas, principalmente tropicales, del Brasil y del Perú, destinadas tradicionalmente en su mayoría hacia países de Europa. Durante algunos años, antes de la crisis asiática (1997), el Brasil exportó grandes volúmenes de madera aserrada a Tailandia y Filipinas. Las exportaciones a estos mercados todavía continúan, pero en la actualidad son mucho menores. El nuevo mercado importante para madera aserrada que surgió a partir del final de los años noventa es China.

Importaciones. Las importaciones de madera aserrada en América Latina y el Caribe presentaron una disminución entre 1980 y 2003 (Figura 2.19). En realidad, el descenso de las importaciones de madera aserrada se percibió particularmente en la década de los ochenta, cuando el crecimiento económico de la región fue prácticamente nulo. No se verificaron estas cantidades importadas desde esa década. En realidad, considerándose los volúmenes de madera aserrada producidos en la región, se observa que la participación de las importaciones es pequeña, siendo en el 2003 apenas superior a un 10% del volumen total producido.

Aunque los volúmenes de importación de madera aserrada en la región sean históricamente poco significativos, la madera aserrada de coníferas, principalmente

FIGURA 2.19

Evolución de las importaciones de madera aserrada en América Latina

y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

pino, tiene mayor importancia, representando cerca de un 60% del volumen total importado durante el 2003. Los principales países importadores son principalmente México y el Brasil en menor medida. La madera aserrada de coníferas importada por México proviene predominantemente de los EE.UU. y de Chile, y la madera de pino adquirida por el Brasil tiene origen básicamente en la Argentina.

Las especies no coníferas (latifoliadas) representaron el 40% restante de las importaciones de madera aserrada en 2003 y no pasan los 600 mil m3. El principal importador es el Brasil y la mayor parte proviene del Paraguay.

Producción. La producción de tableros de madera en América Latina y el Caribe alcanzó 10,5 millones de m3 en 2003, lo que representó un crecimiento de un 144% con relación a 1980 (4,3 millones de m3). Esto significa que en este período el crecimiento promedio anual fue de 3,9% al año. La mayor parte de este crecimiento tuvo lugar a partir de los años noventa (Figura 2.20).

FIGURA 2.20

Evolución de la producción de tableros de madera en América Latina

y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003

El desarrollo en los últimos años de la producción de tableros de madera en Latinoamérica, fue diferente tanto en función de los países productores como del producto. La mayor parte de la producción regional de tableros de madera se concentra en los países de América del Sur (9,7 millones de m3). El Brasil, Chile y la Argentina se destacan como los mayores productores con volúmenes respectivos de 6,3 millones de m3, 1,7 millones de m3 y 0,7 millones de m3 en el año 2003.

En cuanto a los tipos de productos, el crecimiento de la producción del contrachapado en América Latina y el Caribe, fue muy significativo, principalmente el contrachapado de pino para exportación a los mercados de Norteamérica y Europa. La misma tendencia de crecimiento se verificó en la producción de tableros reconstituidos (tableros de partículas, MDF y OSB). Por otro lado, la producción de tablero duro (hardboard) estuvo prácticamente estancada.

De acuerdo a datos de la FAO para el 2003, los tableros de madera más importantes, respecto al volumen producido en América Latina y el Caribe, son el contrachapado, representando un 36% del total, seguido por el tablero de partícula, que responde a casi un 29% del total.

Durante la última década, importantes inversiones fueron realizadas en la industria de tableros reconstituidos en los países del Cono Sur, principalmente en el Brasil, Chile y la Argentina. Nuevos proyectos fueron desarrollados para la producción de MDF y OSB, también fue expandida la capacidad instalada, especialmente de tablero de partículas en estos países. Por ejemplo, durante la década del noventa, ningún otro segmento del sector forestal brasileño experimentó el crecimiento que tuvo la industria de tableros reconstituidos. Se calcula que entre 1995 y 2002 fueron invertidos en la modernización, ampliación e instalación de unidades industriales para producción de tableros reconstituidos en esta nación, alrededor de 1,3 mil millones de dólares EE.UU., que representó cerca de 163 millones de dólares anuales. Estas inversiones en el sector de tableros de partículas y MDF, provocaron en un primer momento una oferta excesiva del producto en el mercado doméstico, ya que el consumo estuvo retraído. Esto llevó a una reducción de los precios y los productores nacionales fueron forzados a exportar los excedentes.

De igual manera en vista del crecimiento de este sector, en Chile se prevé la construcción de una nueva planta de MDF con una inversión de 82 millones de dólares EE.UU., proyecto que representa la primera etapa de un avanzado estudio de inversiones para los próximos tres años, que incluirá otra línea de MDF en el Brasil, una planta de contrachapado en Chile e inversiones forestales. Por otro lado, el desarrollo en tecnología de punta y capacidades ingenieriles ha promovido la inversión de capitales chilenos en los EE.UU., en esta sector (tableros en general y MDF), dichas industrias se encuentran entre los 10 mayores productores de tableros de este país (Chile Forestal, 2005).

Prácticamente, todas las grandes inversiones en la industria de contrachapado latinoamericana fueron en plantas usando madera de bosques plantados y tuvieron lugar en Chile y en el Brasil. En término de especies, una gran parte de la producción de contrachapado es en base a madera de pino. Mientras tanto, el empleo de madera de eucalipto está creciendo y tiene posibilidades de reemplazar al producto basado en madera tropical.

Consumo. En 1980 el consumo de tableros de madera fue poco superior a los 4,2 millones de m3, siendo el tablero de partículas y el contrachapado los tipos más consumidos. En 2003 el consumo en la región ha alcanzado 8,2 millones de m3 conforme se puede notar en la Figura 2.21. El crecimiento del consumo de tableros de madera en el período fue del orden de un 95% o cerca del 3,0% anual. En realidad, todo el crecimiento se concentró en el período posterior a 1996, sobre todo debido al crecimiento económico de los países en la región que contribuyó al aumento del poder adquisitivo de la población (PIB per cápita), junto al crecimiento de algunos sectores económicos consumidores de estos productos como por ejemplo de la industria de PMVA y de pisos de ingeniería.

FIGURA 2.21

Evolución del consumo de tableros de madera en América Latina y el

Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

El desarrollo en los últimos años del consumo interno de tableros de madera en América Latina y el Caribe fue diferente de acuerdo al tipo de producto y países. El crecimiento de la demanda de contrachapado fue bastante reducido y se mantuvo prácticamente estable. Situación similar fue verificada para el tablero duro. Por otro lado, el consumo de tableros reconstituidos (tablero de partículas, MDF y OSB), particularmente en la última década, ha alcanzado tasas de crecimiento elevadas. Los principales países consumidores de tableros de madera fueron el Brasil, la Argentina, México y Chile.

Exportaciones. Las exportaciones de tableros de madera tuvieron un gran impulso en la región a partir de la segunda mitad de los años noventa e inicios de la década de 2000, cuando los volúmenes exportados llegaron a casi 3 millones de m3 anualmente (Figura 2.22). Entre 1980 y 2003, el crecimiento de las exportaciones de tableros de madera en la región fue del 8,6% anual. Es importante mencionar que este crecimiento ocurrió de manera diferente entre los diversos tipos de tableros y entre los países de la región.

FIGURA 2.22

Evolución de las exportaciones de tableros de madera en América Latina

y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

Tradicionalmente los principales tipos de tableros de madera exportados en América Latina y el Caribe son el contrachapado y el tablero duro. La participación de los demás tableros de madera: tablero de partículas, MDF y OSB, en las exportaciones ha sido pequeña.

En realidad, el crecimiento que experimentaron las exportaciones de tableros de madera en los últimos años, se debe prácticamente el contrachapado de pino producido en el Brasil y Chile. Este producto fue básicamente orientado al mercado de los EE.UU. y Europa, y en gran parte, sustituirán los volúmenes producidos en Canadá y en EE.UU. Por otro lado, las exportaciones de tablero duro, históricamente están estabilizadas, con pequeña tendencia a la disminución, y son actualmente comercializadas intraregionalmente.

Más recientemente, se realizaron exportaciones, pero en pequeña escala, de tableros de partículas y MDF, como forma de colocar en el mercado internacional excedentes resultantes de las grandes expansiones ocurridas particularmente en el Brasil. Esta situación, a mediano plazo, debe cambiar y las exportaciones de estos excedentes se estima que sean demandadas internamente en los países de origen. Los principales exportadores regionales, considerando el contrachapado son el Brasil y Chile. La Argentina es un importante exportador de tableros de partículas y MDF, principalmente al mercado brasileño. El tablero duro es principalmente exportado por el Brasil.

Importaciones. La Figura 2.23 presenta la evolución de las importaciones de tableros de madera en América Latina y el Caribe entre 1980 y 2003. A partir del final de la década del noventa e inicios de la década de 2000, las importaciones de tableros de madera en la región crecieron y actualmente son superiores a 1,3 millón de m3. Las tasas de crecimiento de las importaciones de tableros de madera fueron bastante altas en el período con un promedio del 8% anual, esto se debe a que la base utilizada (1980) presentaba importaciones de apenas 260 000 m3. Los volúmenes importados continúan siendo bajos comparados a otros productos y en 2003 representaron alrededor del 18% de la producción local/regional.

FIGURA 2.23

Evolución de las importaciones de tableros de madera en América Latina

y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

El contrachapado fue el principal tipo de tablero importado por los países de la región, representando cerca de un 66% del total en 2003. Costa Rica es el principal importador de este producto adquiriendo los volúmenes en mercado intraregional, particularmente de Chile. Muchos países de América Central están importando cantidades relativamente grandes de contrachapado tropical, principalmente del Brasil y del Ecuador.

Los tableros de partículas participaron con aproximadamente un 27,6% de las importaciones de tableros de madera de América Latina y el Caribe en 2003, mientras el MDF representó un 20,4%. En estos casos los principales importadores fueron México y Colombia. México también es el principal importador de tablero duro, siendo que este producto representa un 10,6% de las importaciones totales de tableros de madera de la región.

Durante la década del noventa, el Brasil ha sido un importador destacado de MDF. En esa época no tenía producción propia. La producción se inició en 1997 y la penetración de este producto fue muy rápida, en especial en la industria de muebles. A finales de la década del noventa e inicios del año 2000, el Brasil se volvía autosuficiente en la producción de MDF y las importaciones se redujeron significativamente.

Producción. Con el objetivo de mejorar los resultados económicos, en las últimas décadas gran parte de las industrias de madera aserrada invirtieron en líneas de procesamiento secundario. Esta fue la principal razón del crecimiento en la producción de productos de mayor valor agregado (PMVA), desde finales de los años 80. Tradicionalmente, entre los productos maderables secundarios elaborados (PMSE) o PMVA se destacan: molduras, cercas, pisos, muebles, puertas y ventanas, producidos principalmente para exportación. Los cambios tuvieron lugar, tanto en la industria de madera tropical, como de madera proveniente de bosques plantados.

El desarrollo de la industria de productos con mayor valor agregado en América Latina es relativamente reciente y las estadísticas sobre producción de PMVA son imprecisas. La mayor parte de la producción de PMVA se concentra en países del Cono Sur, principalmente el Brasil y Chile.

Entre los mayores productores de PMVA en América Latina y el Caribe, se destaca el Brasil, del que se puede observar su producción de muebles, molduras, pisos y puertas durante el período 2000-2002 (Cuadro 2.4).

CUADRO 2.4

Producción de los principales PMVA y muebles en el Brasil

Año |

Molduras (1 000 m3) |

Pisos (1 000 m3) |

Puertas (1 000 unidades) |

Mueblesa ($EE.UU. millones) |

| 1997 | 35 |

4 700 |

3 400 |

nd |

| 2000 | 300 |

21 750 |

4 800 |

4 815 |

| 2001 | 438 |

21 670 |

6 000 |

4 129 |

| 2002 | 490 |

22 500 |

6 300 |

3 526 |

Nota: nd - no disponible.

a Incluye todos los muebles: de madera y no. Sin embargo, gran parte

de la producción (más de un 80%) son muebles de madera.

Fuente: FAO 2005a: ESFAL/SR/1, ESFAL/SR/2 y ESFAL/SR/3.

Los datos presentados indican un crecimiento significativo del volumen de la producción de los PMVA entre 1997 y 2002, la producción de molduras creció más de 10 veces, la de pisos se quintuplicó y la de puertas casi se ha duplicado. Para el caso de los muebles se registró una reducción en sus valores de producción durante el período 2000-2002, debido particularmente a la variación en la tasa del cambio de la moneda brasileña con relación al dólar estadounidense. El Brasil ocupa el primer lugar en exportaciones de muebles en América Latina y el Caribe. Otros países con mayor desarrollo en producción y exportación de muebles en Latinoamérica son Honduras, México, Chile, la Argentina, el Uruguay, Bolivia, Guyana, el Perú y Costa Rica. La exportación brasileña de muebles ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años. Por otro lado, también el Brasil, Chile y la Argentina han incrementado significativamente la producción de molduras de pino para exportación en años recientes. También ha crecido la producción de molduras a partir de maderas tropicales y la misma está orientada hacia el mercado internacional.

Consumo. Las estadísticas y datos del consumo para PMVA son escasos e imprecisos. Sin embargo, estimaciones del consumo agregado de los PMVA y muebles en los países de la América Latina y el Caribe indican un crecimiento, a tasas bajas en el pasado reciente.

En realidad, el consumo de PMVA en América Latina se caracteriza por la demanda de muebles. Algunos otros tipos de PMVA son relevantes, por ejemplo molduras, pisos y puertas, pero el volumen es menos significativo.

El crecimiento observado del consumo fue diferente entre los países. Los mayores consumidores de productos de valor agregado han sido los países que tuvieron un buen crecimiento económico en el período.

Se estima que la biomasa sobre el suelo existente en los bosques de América Latina y el Caribe equivale a aproximadamente 180 mil millones de toneladas y a un volumen de material leñoso sobre el suelo de 111 mil millones de m3, lo que representa respectivamente alrededor del 43% y el 29% del total mundial. México, Centroamérica y el Caribe disponen de un total de 7,3 mil millones de toneladas de biomasa, de las cuales un 41% (aproximadamente 3 mil millones de toneladas) se encuentra en México, un 53% (3,8 mil millones) en Centroamérica y un 6% (453 millones) en el Caribe. El volumen de material leñoso sobre el suelo en el Caribe se estima en 263 millones m3 y en América Central y México casi 7 mil millones de m3.

La emisión total a nivel mundial de CO2 originado en actividades humanas se estima en 7,5 mil millones de toneladas al año, de las cuales las emisiones netas procedentes de actividades relacionadas con los bosques corresponden entre 1,5 mil millones y 1,8 mil millones de toneladas. La deforestación, en particular de las zonas tropicales (en América Latina y el Caribe corresponde a países de América del Sur tropical11, el Caribe y Centroamérica y México), es uno de los mayores problemas críticos, los países tendrán que enfrentar desde ahora, los grandes impactos de estos cambios en el uso del suelo con relación a la biodiversidad, a las pérdidas de oportunidades económicas, a los problemas sociales y sus contribuciones al cambio climático global (Roper, 2001).

Uso de leña a nivel doméstico, México, 1998

M. TROSSERO

La producción de leña en América Latina y el Caribe creció de 207 millones de m3 hasta 271 millones de m3 entre 1980 y 2003, representando un incremento total de 30,9%, alrededor de un 1,2% al año (Figura 2.24). Cerca de un 50% del total de leña producida en la región para el 2003, procedía del Brasil, seguido por México (14%), Guatemala (5,7%) y Chile (4,7%). En conjunto, estos cuatro países concentraban el 74,5% del total producido en la región. Otros productores representativos son el Perú y Colombia.

FIGURA 2.24

Evolución de la producción de leña en América Latina y el Caribe (1980-2003)

Fuente: FAOSTAT, 2003.

En general, las estadísticas de producción y consumo de leña en América Latina y el Caribe son deficientes e inconsistentes debido a la falta de información y de homogeneidad de las metodologías de recolección, así como los datos sobre la utilización de leña para subsistencia y del aprovechamiento ilegal que tiene lugar en los bosques naturales. Aún así, se puede mencionar la importancia social de recurso para América Latina y el Caribe, en particular para las poblaciones rurales donde su consumo es alto debido al fácil acceso y bajo costo, como así también a la falta de disponibilidad de otros tipos de energías, principalmente térmica usada para cocinar los alimentos. Por ejemplo en la subregión centroamericana y México, más de la mitad de los hogares dependen de este producto para su subsistencia. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, la producción de la leña alcanza prácticamente el 70% del aprovechamiento total de los recursos forestales.12 En la región están en curso actividades empresariales y proyectos a pequeña escala que persiguen impulsar el uso de la energía renovable, lo que favorecerá la conservación e incremento de las masas forestales.