Dès les premières années de son indépendance. la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans le processus du développement en s'appuyant sur son important réseau hydrographique pour réaliser de multiples programmes de développement, à objectifs parfois contradictoires.

Ainsi, à partir de 1970, a-t-on assisté à la construction de plus de 500 lacs artificiels

- 6 barrages hydro-électriques (Ayamé I, Ayamé II. Kossou, Taabo. Buyo et Faé);

- plus de 30 barrages hydro-agricoles aménagés par l'ex-SODERIZ, la CIDT, la SATMACI, la CIDV pour l'irrigation des périmètres agricoles ;

- plus de 400 barrages agro-pastoraux aménagés par l'es SODEPRA pour l'abreuvement du bétail.

La création de ces écosystèmes lacustres artificiels a permis de mettre à la disposition des populations rurales d'immenses étendues d'eau aménageables et à vocations multiples. Jusqu'à ce jour, le potentiel halieutique de ces plans d'eau reste insuffisamment connu parce que leur exploitation piscicole était considérée comme une activité secondaire. Avec une démographie galopante, l'amélioration très sensible du niveau de vie de l'ivoirien d'une part, l'essoufflement de la pêche maritime dont la contrainte majeure est l'étroitesse du plateau continental et les effets induits de la dévaluation du Franc CFA d'autre part, la pêche et la pisciculture continentales sont désormais appelées à jouer un rôle de premier plan dans la stratégie de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La valorisation des potentialités piscicoles et halieutiques, la rationalisation de leur exploitation et la mise en oeuvre d'un plan d'aménagement des pêcheries continentales deviennent une alternative incontournable.

Le réseau hydrographique ivoirien est constitué par quatre grands bassins (Comoé, Bandama, Cavally) d'une dizaine de petits bassins côtiers (Tano, Bia, Mé, Boubo, Agnéby, Niouniourou, San-Pédro, Néro, Méné, Tabou) et des sous-bassins du Niger (la Bagoé et le Baoulé) (Figure 1).

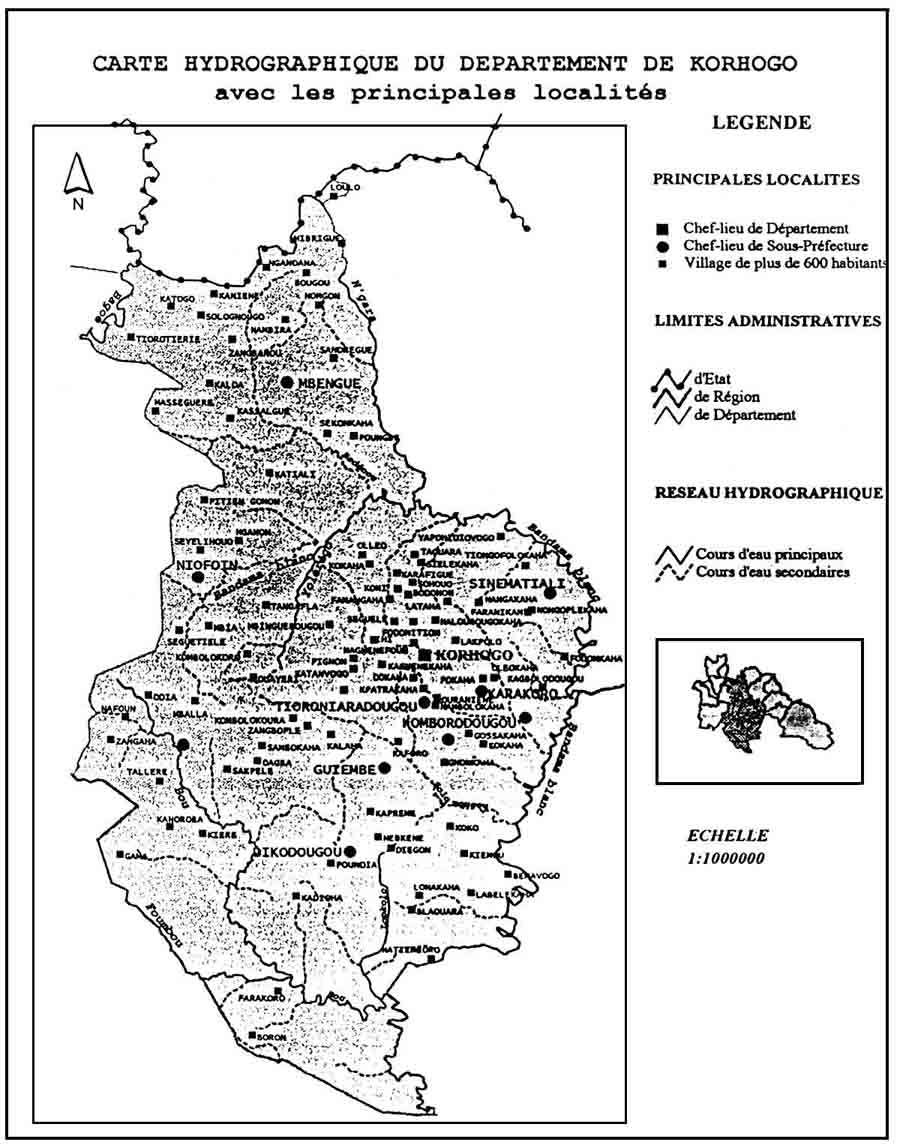

1.1.1. Le Bandama

Le bassin du Bandama entièrement situé en territoire ivoirien, occupe une superficie de 97 500 km2, entre 3°50' et 7° de longitude Ouest. 5° et 10°20' de latitude Nord. En raison de son orientation Nord-Sud, il recouvre donc des zones différentes sur le plan climatique et bio-géographique. Le fleuve Bandama prend sa source dans le Nord du Pays, entre Korhogo et Boundiali, à une altitude de 480 m. Long de 1.050 km, il coule d'abord d'Ouest en Est pendant près de 200 km, en décrivant un arc de cercle autour de Korhogo. Il prend ensuite une direction Nord-Sud et son cours présente alors de nombreux méandres Dans la partie Nord, il reçoit successivement le Solomougou et le Bou (affluent de rive droite), le Badénou et la Lokpôhô (affluent de rive gauche).

La Marahoué, principal affluent de rive droite (550 km de long, bassin versant de 24.300 km2) est alimenté par le Yani (200 km) et se jette dans le Bandama blanc, juste en amont du lac de Taabo.

Le N'Zi est le principal affluent de rive gauche (“25 km, bassin versant de 35.500 km2) prend sa source à 400 m d'altitude à l'Est de Ferkessédougou et conflue avec le Bandama blanc, un peu en amont de Tiassalé. Le Bandama se jette dans la lagune de Grand Lahou. La partie amont du bassin est soumise à un climat de type soudanais alors qu'il est de type guinéen vers l'aval. Il en résulte que le régime hydrologique de type tropical de transition vers le Nord (avec une seule crue annuelle bien marquée d'Août à Octobre) évolue progressivement vers un régime équatorial de transition dans le Sud (avec deux crues annuelles). Il peut y avoir des variations importantes de débits à l'échelle inter-annuelle.

1.1.2. Le Sassandra

Le fleuve Sassandra naît à Dabala de la confluence du système Boa/Sien/Tiemba et de la Férédougouba dont les sources se situent à Beyla (en Guinée) vers 750 m d'altitude. Il draine du Nord au Sud un bassin de 75.000 km2. Le réseau comprend trois autres affluents importants: le Bafing (au niveau de Biankouma) et le N'Zo (au niveau de Guiglo) en rive droite, la Lobo en rive gauche. L'embouchure se situe près de la ville de Sassandra, après 650 km de cours principal. Plus spécifiquement, le profil en long du Sassandra est constitué d'une succession de plans d'eau calmes séparés par des rapides et des chutes. Les lits mineurs demeurent uniques sans plaines d'inondation latérale. Tout comme le Bandama, le bassin du Sassandra recouvre différentes zones climatiques et biogéographiques. La partie amont est soumise à un climat soudanais, alors que le moyen Sassandra subit un climat de type montagnard et la partie aval est sous l'influence d'un climat de type guinéen.

1.1.3. La Comoé

La Comoé prend sa source dans la région de Banfora (Burkina Faso). Il est long de 1.100 km et engendre un bassin versant de 78.000 km2.

1.1.4. Le bassin du Cavally

Le Cavally qui prend sa source en Guinée, couvre un bassin versant de 28.800 km. Il mesure de 600 km de long et sert de frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Liberia.

1.1.5. Les fleuves côtiers

Les principaux fleuves côtiers arrosant la région Sud du pays sont de l'Ouest à l'Est :

- le Boubo (longueur 130 km, bassin versant 5.100 km2) ;

- l'Agnéby (longueur 250 km, bassin versant 8.900 km2) ;

- la Mé (longueur 140 km, bassin versant 4.300 km2) ;

- la Bia qui prend sa source au Ghana et mesure 290 km.

1.1.6. Les affluents du Niger

On en retiendra que deux :

- la Bagoé (230 km de long) ;

- le Baoulé (330 km de long).

1.1.7. Les affluents de la Volta

Ils sont localisés dans la région Nord-Est du pays. Il s'agit du Kanba, du Koulda. du Kolodio, du Binéda. le Guimébé, du Kobodio et du Zola.

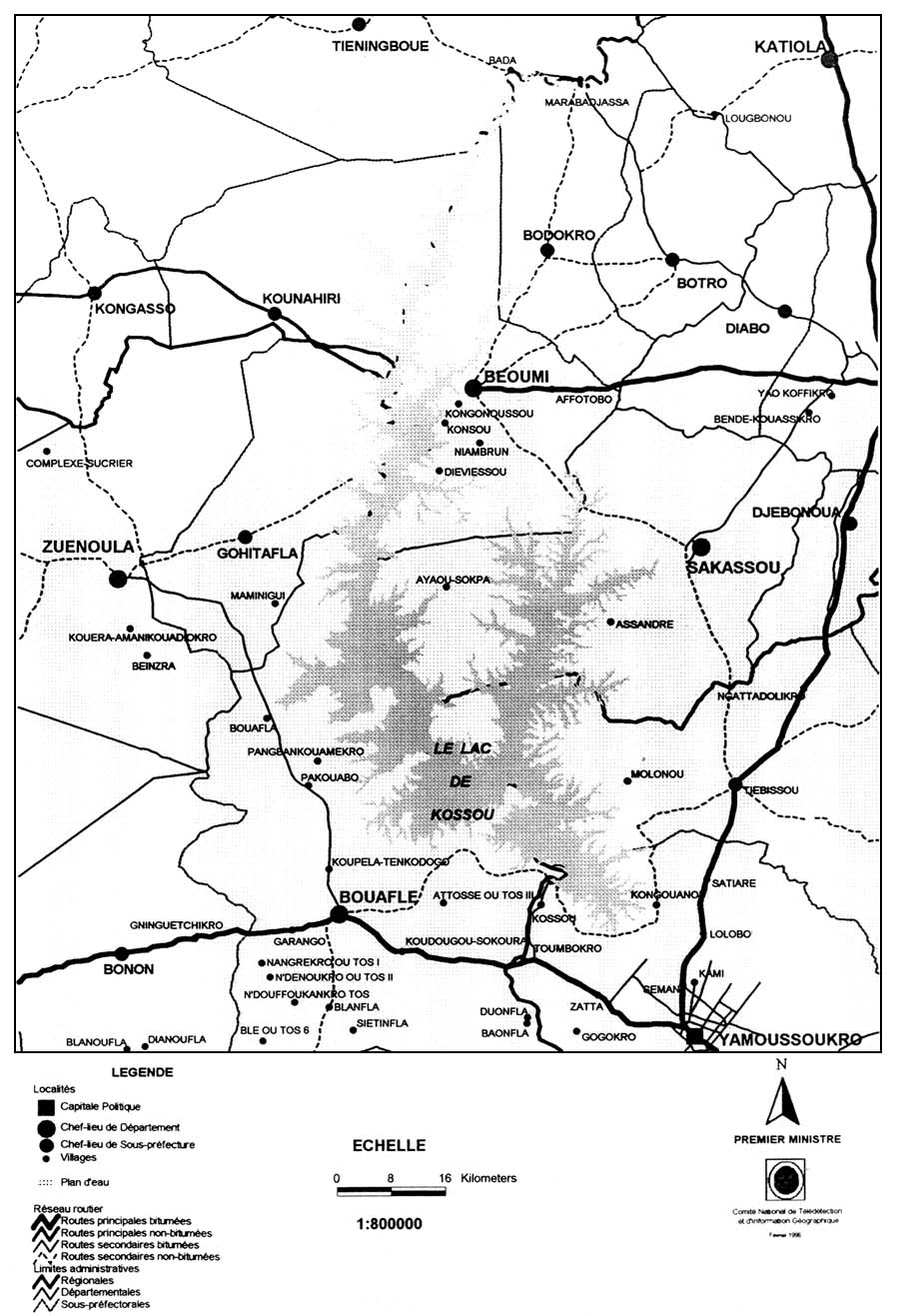

LE LAC KOSSOU ET LES PRINCIPALES LOCALITES ENVIRONNANTES

Ils sont classés en trois grandes catégories en fonction de leurs dimensions et de leur vocation primitive ;

- les lacs de barrages hydro-électriques ;

- les lacs de barrages hydro-agricoles;

- les lacs de barrages agro-pastoraux.

Ils sont au nombre de six (6). Ils ont été construits dans le but d'assurer la couverture des besoins nationaux en énergie électriques. Il s'agit de Kossou, Buyo, Ayamé I. Ayamé II. Taabo et Faé.

a) Le lac de Kossou

II a été créé en 1971 par suite de barrage du fleuve Bandama au kilomètre 296 avant l'embouchure. Il est situé entre 06°57' / 08°08' de latitude Nord et 05°42' / 05°49' de longitude Ouest. Il est long de 180 km et couvre une superficie de 900 km2 (figure 2).

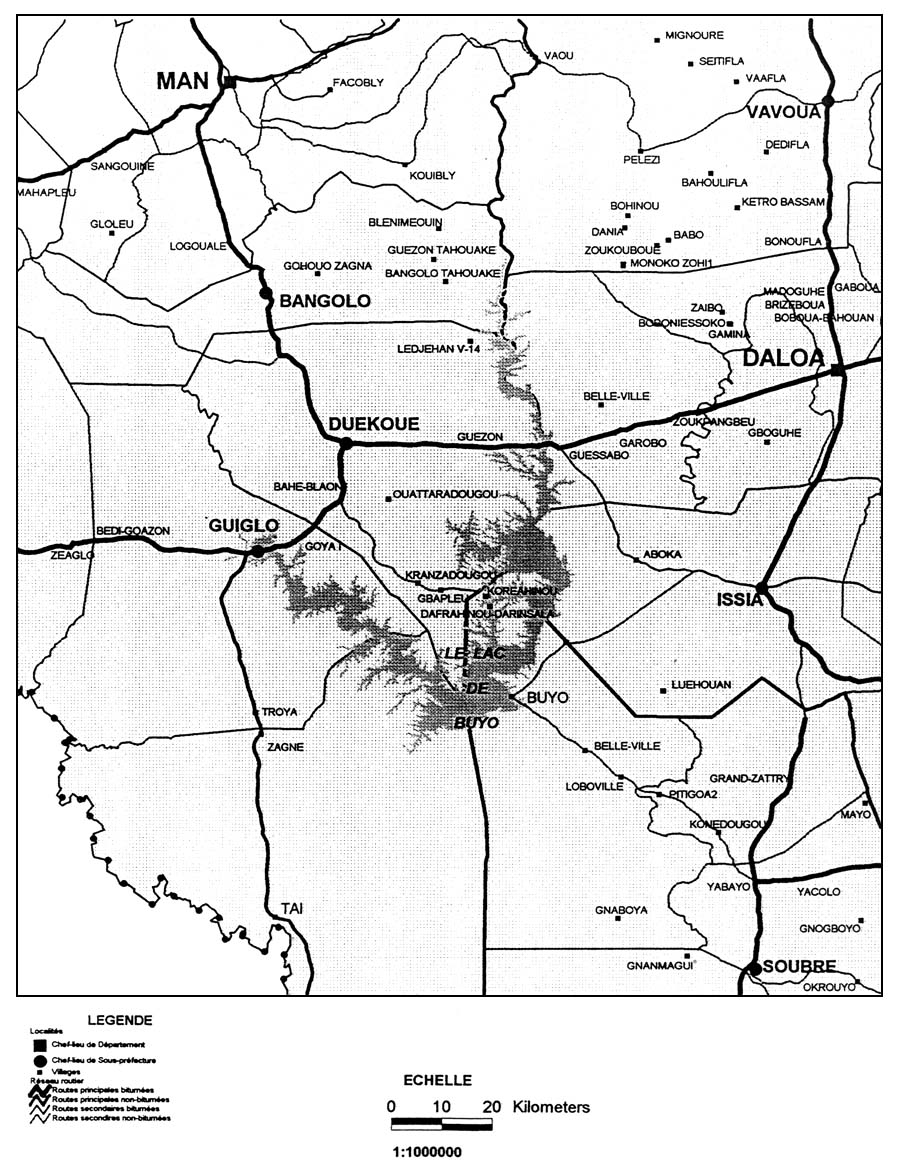

b) Le lac de Buyo

Créé en 1981 par suite de barrage du fleuve Sassandra. Il est situé entre 01°14' / 07° 03' Nord et 6° 54' / 07°31' de longitude Ouest, à l'aval immédiat de la confluence Sassandra et du N'Zo et comprend de ce fait deux branches maîtresses (figure 3),

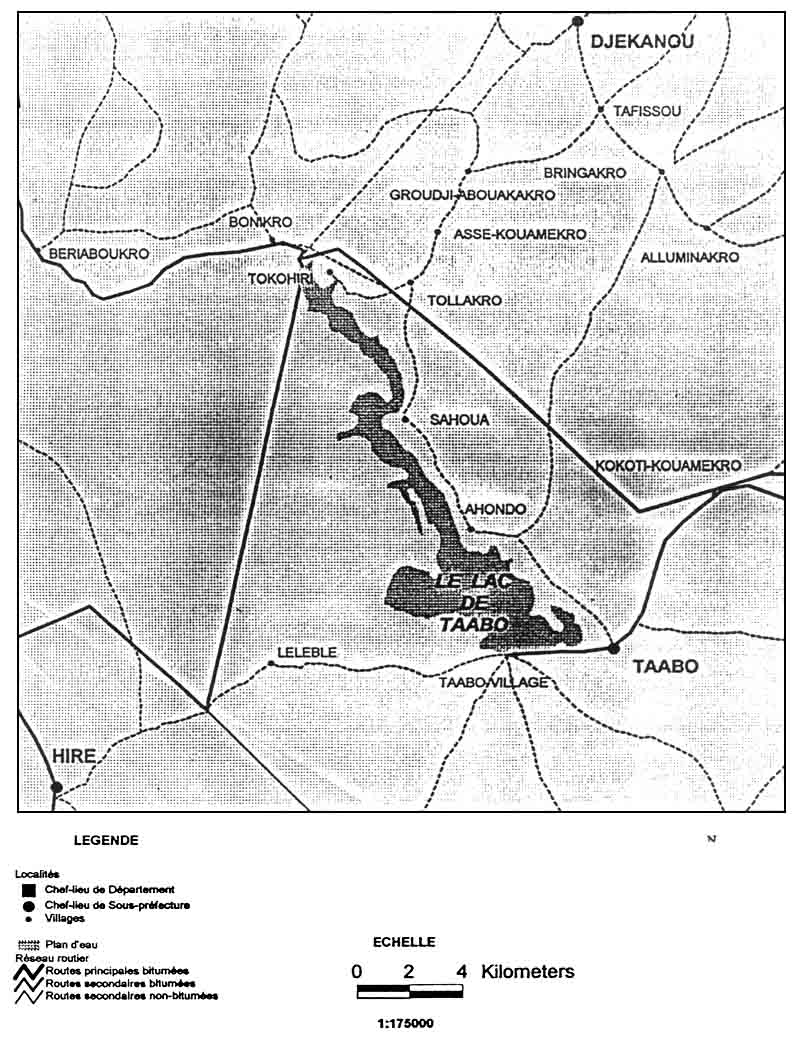

c) Le lac de Taabo

Créé en 1978 par suite de barrage du fleuve Bandama à 195 Km de l'embouchure, le Lac de Taabo se situe entre 06° 20 et 06° 40' de latitude Nord et 5° et 5°30' de longitude Ouest (figure.4).

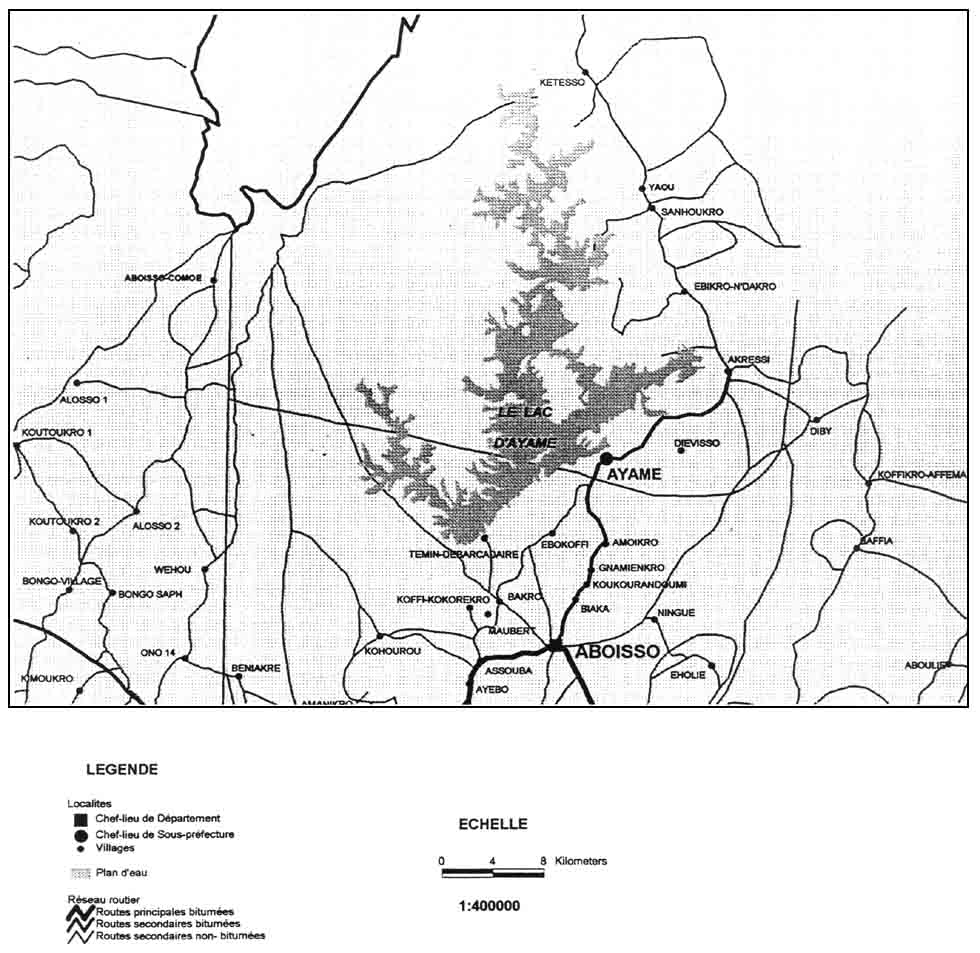

d) Le Lac d'Ayamé

Le lac d'Ayamé se situe entre 5°30' de latitude Nord et 3° de longitude Ouest (Figure 5) La cote maximum est 91 m. Aucun déboisement n'ayant précédé la mise en eau, le lac se présente comme un grand plan d'eau sombre d'où émergent des troncs d'arbres restés débout II se présente aussi sous forme d'un barrage voûte s'appuyant d'un côté sur la montagne et de l'autre sur une digue de surélévation en terre compactée. L'ensemble atteint une longueur de 610m (300m de digue et 310m de barrage)

LE LAC DE BUYO ET LES PRINCIPALES LOCALITES ENVIRONNANTES

LE LAC D'AYAME ET LES PRINCIPALES LOCALITES ENVIRONNANTES

LE LAC DE TAABO ET LES PRINCIPALES LOCALITES ENVIRONNANTES

Plus de 500 petits barrages ont été recensés en Côte d'Ivoire. Ces ouvrages sont des barrages à usages multiples. En fonction de leurs vocations premières et de leur dimension, ces ouvrages se classent en trois catégories:

- les barrages à vocation agricole créés pour l'irrigation des périmètres agricoles;

- les barrages à usage domestique créés par la SODECI pour améliorer l'utilisation humaine de l'eau à proximité des agglomérations;

- les barrages à usage pastoral créés par l'ex-SODEPRA pour l'abreuvement du bétail.

• Dans la grande région Nord, 298 barrages ont été recensés : 19 barrages à vocation agricole et 271 à vocation pastorale. Cela représente 66 % de l'ensemble des ouvrages recensés sur le territoire. Cette région dispose d'un potentiel de plus de 6.000 hectares de bas-fonds aménageables en aval de ces barrages. La répartition des barrages est illustrée par le tableau ci-après.

Tableau 1: Répartition des barrages du Nord de la Côte d'Ivoire

| Préfecture | Barrages hydroagricoles | Barrages agropastoraux | Total | |||

| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |

| Korhogo | 13 | 68,6 | 94 | 34,9 | 107 | 36,9 |

| Ferké | 3 | 15,78 | 14 | 5,2 | 17 | 5,9 |

| Boundiali | 1 | 5,26 | 55 | 20,4 | 56 | 19,3 |

| Ouangolo | 56 | 20,8 | 58 | 20,1 | ||

| Tengrela | 19 | 7,1 | 19 | 6,5 | ||

| Odienné | 3 | 1.1 | 3 | 1.0 | ||

| Touba | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | ||

| Séguéla | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | ||

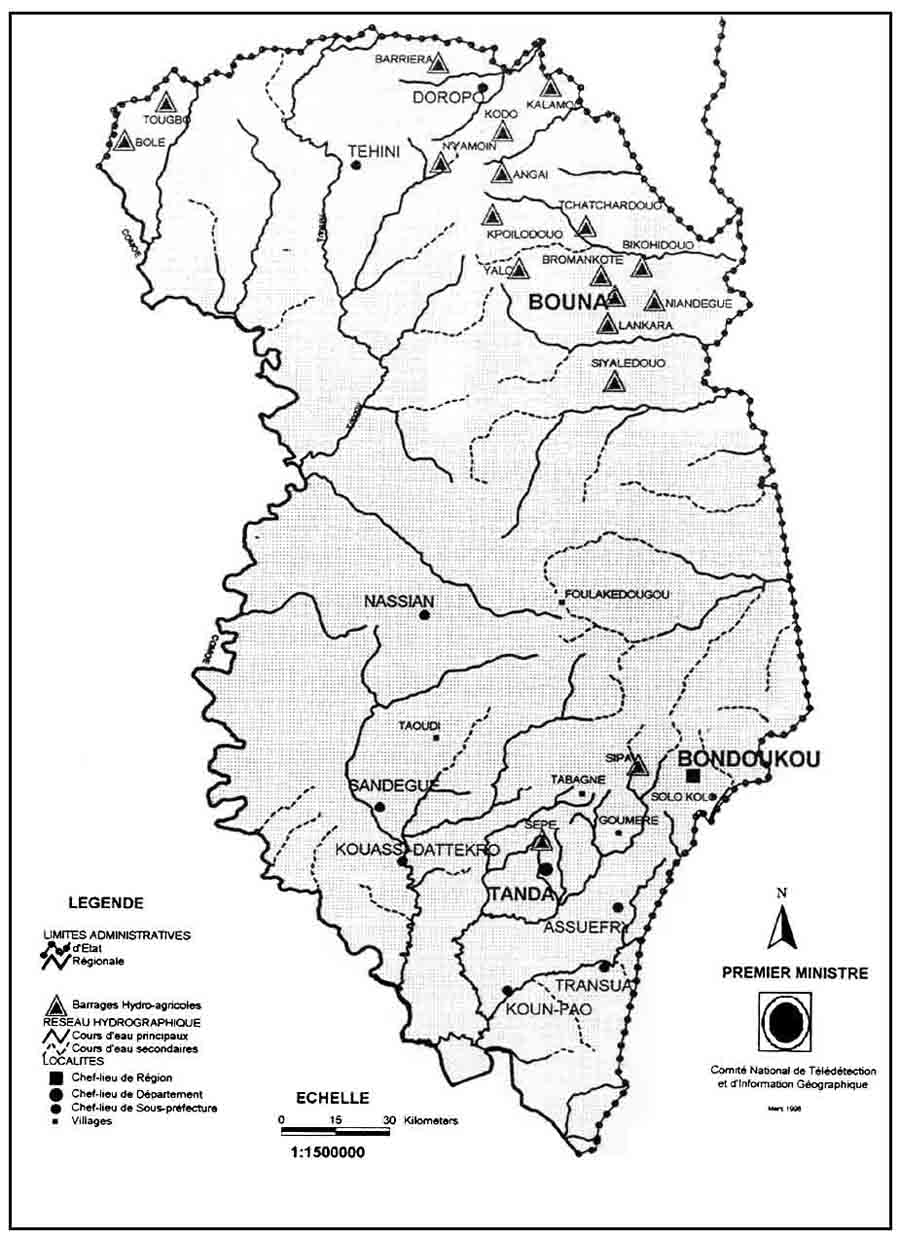

| Bondoukou | 2 | 10,52 | 2 | 0,7 | ||

| Tanda | 1 | 0,4 | 1 | 0.3 | ||

| Bouna | 23 | 8,6 | 23 | 7,9 | ||

| TOTAL | 19 | 100 | 271 | 100 | 290 | 100 |

C'est le Département de Korhogo qui se taille donc la part du lion avec 107 barrages représentant 36,9 % des barrages du Nord et 26 % des ouvrages recensés sur l'ensemble du territoire ivoirien Il ressort de cette analyse qu'avec 271 barrages agro-pastoraux sur un total de 298 (soit 90 %) la région Nord constitue la zone de prédilection des barrages à vocation pastorale. Cela montre la volonté manifeste de l'Etat ivoirien à promouvoir l'élevage dans le Nord.

• Avec une centaine d'ouvrages dont plus de la moitié à vocation agricole, la région Centre présente plus de 23.6 % des barrages existant sur l'ensemble du pays. Mais c'est dans cette zone qu'a été érigé le plus grand nombre de barrages à vocation agricole soit 69,6 % des barrages hydro-agricoles du pays, les superficies aménageables sont estimées à 6.565 ha. C'est le Département de Yamoussoukro qui possède le plus grand nombre de barrages : 30 barrages (soit 30,9 % des barrages du centre et 69,6 % des barrages hydro-agricoles du pays) et 2.945 ha aménageables.

Tableau 2: Répartition des barrages de la Région Centre de la Côte d'Ivoire

| Préfectures | Barrages hydroagricoles | Barrages autre vocation | Total | |||

| Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |

| Yamoussoukro | 26 | 47,3 | 4 | 9,5 | 30 | 30,9 |

| Bongouanou | 2 | 3,6 | 14 | 33,3 | 16 | 16,5 |

| Toumodi | 6 | 11 | 4 | 9,5 | 10 | 10,3 |

| Béoumi | 2 | 3,6 | 1 | 2,4 | 3 | 3,1 |

| Dimbokro | 2 | 3,6 | 6 | 14,2 | 8 | 8,2 |

| Katiola | 6 | 11 | 1 | 2,4 | 7 | 7,2 |

| Daoukro | - | - | 4 | 9,5 | 4 | 4,1 |

| Sakassou | 1 | 1,3 | - | - | 1 | 1 |

| Abengourou | - | 2 | 4,8 | 2 | 2,1 | |

| Zuenoula | 1 | 1,1 | 1 | 2,4 | 2 | 2,1 |

| Daloa | 2 | 3,6 | 2 | 2,1 | ||

| Bouaké | 5 | 9,1 | 5 | 11,9 | 10 | 10,3 |

| Bouaflé | 1 | 1,8 | 1 | 1 | ||

| Dabakala | 1 | 1,8 | 1 | 1 | ||

| TOTAL | 55 | 100 | 42 | 100 | 97 | 100 |

• La région Sud qui est la plus arrosée de la Côte d'Ivoire est la moins dotée en barrages hydro-agricoles.

Cela s'explique par les caractéristiques pluviométriques intéressantes et la permanence des écoulements des cours d'eau ne nécessitant pas la création de retenues d'eau (DCGTx, 1992). Il a été recensé dans cette région une vingtaine de barrages dont la moitié est destinée aux aménagements agricoles.

1.2.3. Les lacs de barrages du Nord

Les lacs hydro-agricoles du Nord ont été créés pour l'irrigation des périmètres rizicoles. Ils représentent une superficie totale qui avoisine 12.000 ha. Cinq (5) de ces lacs dits “grands lacs“ d'une superficie moyenne de 9.770 ha (Morisson, Lokpôhô, Gbémou, Nafoun, Solomougou) sont aménageables en vue d'une exploitation permanente en pêche. Les autres dits “petits lacs” totalisent une superficie moyenne exploitable de 1.500 ha. Ils sont susceptibles d'être exploités en pêches périodiques après un alevinage et une mise en défens pendant environ douze mois.

Pour les études hydrobiologiques et ichtyologiques. vingt barrages ont été retenus (figure 6).

Natiokobadar: situé à 5 km de Korhogo. 85 ha, construit en 1973 par la SODERIZ sur le cours supérieur du fleuve Bandama.

Napiélédougou: situé à 25 km de Korhogo. 48 ha, construit par la SODERIZ en 1974 sur fond FED. Il est bâti sur le cours supérieur du Bandama.

Sambakaha : situé à 75 km de Korhogo. 25 ha, bâti en 1984 par la SODEPRA sur le Langaga, affluent secondaire du Bandama.

Nafoun : situé à 95 km de Korhogo. 1.500 ha, créé en 1975 par la SODERIZ sur le cours du Bou, affluent du Bandama.

Solomougou : créé en 1973 par la SODERIZ sur fonds FED sur la rivière Solomougou, affluent du Bandama. Situé à une vingtaine de kilomètres de korhogo, il a une superficie de 500 ha.

Sologo : 95 ha, créé en 1972 par la CIDT sur fonds FED sur la rivière Sologo, affluent de la rive gauche du Solomougou, lui-même affluent du Bandama. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au Sud de Korhogo, le long de la route reliant Korhogo à Dikodougou.

Nombolo : créé en 1971 par la SODERIZ, sur le Nombolo, affluent du Solomougou, lui-même affluent de la rive droite du Bandama. 11 est situé à une trentaine de kilomètres à l'Ouest de Korhogo et a une superficie de 50 ha.

Nindjo : créé par le SODERIZ, sur fonds FED en 1975, sur le Badiénou, affluent secondaire du Bandama. Situé à 10 km de Korhogo, il a une superficie de 55 ha.

Lokpôhô : créé par la SODESUCRE, il est situé sur le cours de la Lokpohô, affluent secondaire du Bandama. Il est à 10 km de Ferké et à 40 km de Korhogo. Il a une superficie de 620 ha.

Korokara-Serpent : créé par la SODEPRA en 1976 sur le Badéni, affluent secondaire du Bandama. Il est situé à 63 km de Korhogo et a une superficie de 8 ha.

Korokara-Termitière : situé à 70 km de Korhogo et a une superficie de 6 ha. Il a été créé par la SODEPRA en 1975 sur le Badéni affluent secondaire du Bandama.

Gboyo: créé en 1984 par la SODEPRA sur le Katié, affluent secondaire du Bandama. Situé à 70 km de Korhogo, il a une superficie de 16 ha.

Tiné : créé en 1974 par la SODESUCRE sur fonds de la Caisse de Soutien et Stabilisation des Prix des Produits Agricoles (C.S.S.P.P.A) sur la rivière Kô, tributaire du Solomougou situé au Sud entre Sinématiali et Korhogo, à 45 km de Korhogo. Il a une superficie de 45 ha.

Nambengué: Créé en 1980 par la SODEPRA sur fonds FED. Il est bâti sur un affluent mineur de la Comoé, et situé à 120 km de Korhogo. Il a une superficie de 9 ha.

Tiaplé: créé par la SODEPRA en 1983 sur un affluent secondaire du Bandama. Il est situé à 130 km de Korhogo et a une superficie de 12 ha.

Katiali: créé par la SODEPRA en 1982 sur la rivière Benigé, affluent secondaire du Bandama. Il est situé à 75 km de Korhogo et a une superficie de 15 ha.

Kiémou: créé par la SODEPRA en 1980 sur des affluents secondaires du Solomougou. Il est situé à 55 km de Korhogo et a une superficie de 2,5 ha.

Giembé: créé par la SODEPRA en 1983 sur fonds FED, sur la rivière Faraô, tributaire du Solomougou, affluent du Bandama. Vaste de 2,5 ha ; il est situé à 20 km de Korhogo.

Debokaha: 7 ha, créé en 1983 par la SODEPRA sur fonds FED, sur la rivière Bou, affluent du Bandama. 70 km de Korhogo.

Nangakaha: 6 ha, créé en 1979 par la SODEPRA sur un affluent secondaire de la Comoé. 175 km de Korhogo.

Morisson : 3.700 ha créé par la SODESUCRE sur fonds FED sur le Bandama.

Guémou : 3.450 ha, créé par la CIDT sur fonds FED situé dans la région de Boundiali.

CARTE DES BARRAGES HYDRO-AGRICOLES DE LA REGION NORD-EST

3.3.1.3. Caractéristiques techniques des barrages choisis

Tableau 9 : Principales caractéristiques de retenues choisies

| Caractéristiques | Nom de la retenue | |||

| NAFOUN | SOLOMOUGOU | SOLOGO | LOKPOHO | |

| Nom du basin versant | Bou | Solomougou | Sologo | Lokpôhô |

| Date de construction | 1975 | 1973 | 1972 | |

| Superficie du bassin versant (km2) | 143,6 | 250 | 55 | 1200 |

| Surface maximum plan d'eau(ha) | 1500 | 500 | 95 | 620 |

| Profondeur maximum lit mineur | 7 | 10 | 9 | 8.5 |

| Principales fonctions delaretenue | Irrigation | Irrigation | Irrigation | Irrigation |

| Couvert végétal du bassin versant | ||||

Tableau 10 : Principales caractéristiques de retenues choisies

| Caractéristiques | Nom de la retenue | |||

| NOMBOLO | NATIO | NAPIE | TINE | |

| Nom du basin versant | Nombolo | Solomougou | Solomougou | Kô |

| Date de construction | 1971 | 1973 | 1976 | 1974 |

| Superficie du bassin versant | 8 | 13,65 | 9,40 | 9,40 |

| Surface maximum plan d'eau (ha) | 50 | 85 | 48 | 45 |

| Profondeur maximum litmineur | 8 | 4.9 | 4,70 | 4.50 |

| Principales fonctions de laretenue | Irrigation | Irrigation | Irrigation | Irrigation |

Tableau 11 : Principales caractéristiques de retenues choisies

| Caractéristiques | Nom de la retenue | |||

| KATIALI | SAMBAKAHA | GBOYO | NAMBENGUE | |

| Nom du basin versant | Sindiougouba | Langaga | Langaga | Leraba |

| Date de construction | 1974 | 1984 | 1980 | |

| Superficie du bassin versant | 13 | 16 | 7 | - |

| Surface maximum plan d'eau (ha) | 15 | 25 | 16 | 9 |

| Profondeur maximum lit mineur | 2.40 | 4.20 | 4.00 | 2.30 |

| Principales fonctions de laretenue | Agropastorale | Agropastorale | Agropastorale | Agropastorale |

| Couvert végétal du bassin versant | ||||

Tableau 12 : Principales caractéristiques de retenues choisies

| Caractéristiques | Nom de la retenue | |||

| TIAPLE | KIEMOU | KOROKARA SERPENT | KOROKARA TERMITIERE | |

| Nom du basin versant | Lokpôhô | Solomougou | Badenou | Badenou |

| Date de construccion | 1983 | 1976 | 1975 | |

| Superficie du bassin versant | 6,5 | 2 | 3.20 | |

| Surface maximum plan d'eau (ha) | 12 | 2.50 | 8 | 16 |

| Profondeur maximum lit mineur | 2.50 | 2,30 | 3,20 | 2,50 |

| Principales fonctions delaretenue | Agropastorale | Agropastorale | Agropastorale | Agropastorale |

Tableau 13 : Principales caractéristiques de retenues choisies

| Caractéristiques | Nom de la retenue | |||

| NINDJO | DEBOKAHA | NANGAKAHA | MORISSON | |

| Nom du basin versant | Lokpôhô | Bou | Tiné | Bandama |

| Date de construction | 1985 | 1983 | 1979 | |

| Superficie du bassin versant | 8 | 10 | 9.000 | |

| Surface maximum plan d'eau (ha) | 55 | 7 | 6 | 3.700 |

| Profondeur maximum lit mineur | 12 | |||

| Principales fonctions delaretenue | Irrigation | Irrigation | Irrigation | Irrigation |

Tableau 14 : Principales caractéristiques de retenues choisies

| Caractéristiques | Nom de la retenue | |||

| GBEMOU | GUIEMBE | LATAHA | ||

| Nom du basin versant | Solomougou | Kodjala | ||

| Date de construction | 1983 | |||

| Superficie du bassin versant | ||||

| Surface maximum du plan d'eau (ha) | 3450 | 2,5 | 12,50 | |

Plusieurs études menées sur les lacs et fleuves de Côte d'Ivoire ont permis d'étudier les caractéristiques limnologiques des écosystèmes fluvio-lacustres ivoiriens (Reizer (1966), Kriezelj (176). Kriezelj & Traoré (1976). Traoré (1977, 1978, 1979, 1989). Levêque & al (1983)).

Les variations de niveau des lacs ivoiriens sont affectées principalement par le débit des rivières originelles (lui-même en concordance immédiate avec la pluviométrie sur le bassin versant), le volume turbiné et la côte d'évacuation des crues. Les figures 7, 8, 9 et 10 montrent que les hydrogrammes (en surface et en côte) comportent quatre périodes successives au cours de l'année.

a) Cas d'Âyamé

Les quatre périodes du lac d'Ayamé (figure 7) sont :

- Décembre–Mai (grande saison sèche): baisse du niveau avec étiage en Mai ;

- Mai–juillet (grande saison de pluie) : inondation des surfaces découvertes;

- Août–Septembre (petite saison sèche) : légère baisse du niveau ;

- Octobre–Novembre (petite saison sèche) : nouvelle inondation

Les surfaces de faible profondeur exondées lors de l'étage sont importantes :

- 1.800 ha ayant moins d'un mètre de profondeur pendant 5 à 6 mois ;

- 2.000 ha pendant 4 ans ;

- 2.000 ha pendant 2 à 3 mois.

Les différents retraits des eaux ont une influence néfaste sur les stocks de poissons :

- le frai de certaines espèces se reproduisant non loin de la grève ;

- l'économie biologique du lac (perte de plancton et de périphyton) ;

- la production piscicole du lac, les hauts fonds étant particulièrement poissonneux ;

- les activités halieutiques, par exondation de débris divers (bois) entravant la pose des filets et les déplacements sur les lacs.

b) Cas du lac de Buyo

La retenue d'eau de Buyo a une capacité de 8,4 milliards de m3 à la côte 200 dont 7 milliards de m3 utiles (la côte minimale d'exploitation étant fixée à 186,5 m) (source EECI). Le lac de Buyo présente un hydrogramme caractérisé par une période des hautes eaux (surfaces maximales inondées de 74.200 ha) debut Octobre à mi-Novembre et une période de basses eaux (surfaces minimales inondées de 31.350 ha en Juin) (figure 8). Les surfaces maximales annuelles évoluent entre 64.000 ha (1983) à 92.000 ha (1985) avec une surface maximale moyenne de 81.000 ha. Les surfaces minimales évoluent entre 11.000 (1984) à 42.000 ha (1985) avec une surface minimale moyenne de 25.000 ha. Les surfaces moyennes annuelles évoluent entre 39.000 ha (1983) et 68.000 ha (1985). La surface de battement maximale interan-nuelle est évaluée à 68.000 ha pour un dénivellement de 13,5 m.

Chaque année, le lac de Buyo se remplit totalement en Décembre et se vide progressivement jusqu'en Juin de l'année suivante. Il présente les caractéristiques suivantes :

- hautes eaux du debut Octobre à mi-Novembre avec une superficie maximale noyée de 900 km2 à la côte 200 ;

- basses eaux : de Décembre à Mai avec une surface minimale de 230 km2 à la côte 186,5 ;

- remplissage du lac en six mois : de Juin à Novembre de chaque année.

En réalité. l'étude de la courbe d'exploitation de la retenue, pour un débit régularisé de 375 m3/s montre que le niveau du lac, en période des basses eaux se situe aux environs de la côte 192. Le niveau atteint par les basses eaux dépend des apports du Sassandra et du N'Zo, donc de la pluviométrie.La variation du niveau se matérialise par la mise en évidence d'une zone de marnage dont la surface varie en fonction des régimes hydrologiques du Sassandra et du N'Zo et des régimes pluviométriques. La surface moyenne inondée périodique est de l'ordre de 50.000 ha et la zone de marnage de l'ordre de 42.850 ha. En période des hautes eaux, le remplissage du lac et la crue du Sassandra et du N'Zo inondent d'importantes surfaces offrant ainsi à certaines espèces de pois-sons, qui se reproduisent en zone d'inondation et non loin de la grève, des possi-bilités d'effectuer leur frai. Ces zones d'inondation offrent de nouvelles possibilités de pêche mais constituent par la même occasion des surfaces de terres perdues pour l'agriculture. En période de basses eaux, le retrait des eaux diminue considérablement la surface du lac qui se réduit pratiquement au seul lit du fleuve. Cela amène les poissons à se refugier dans les repaires difficilement accessibles. Par ailleurs, l'exondation d'une grande quantité de débris rend la pêche difficile à cause d'une part de l'inaccessibilité des rives et d'autre part parce qu'elle empêche les filets de mouiller correctement Cela constitue aussi une perte d'une quantité appréciable de plancton qui se plaque au sol au moment du retrait des eaux.

c) Cas du lac de Kossou

Le lac présente un hydrogramme moyen caractérisé par une période de hautes eaux (avec des surfaces maximales inondées de 69.584 ha en Novembre) et une période des basses eaux (avec des surfaces minimales inondées de 57.994 ha) en Juillet (DCGTx, 1989) (figure 9). Les surfaces moyennes annuelles varient de 50.000 ha (1984) à 81.100 ha (1981) avec une moyenne absolue de 63.101 ha. Les surfaces minimales varient de 56.196 ha (1984) à 88.600 ha (1981) avec une moyenne de 56.317 ha.

d) Cas du lac de Taabo

Pendant les périodes des hautes eaux, les surfaces maximales sont de l'ordre de 62 Km2 alors qu'en périodes des basses eaux, les surfaces minimales avoisinent 52 Km2. La zone de marnage est de l'ordre de 970 ha. Les hydrogrammes se caractérisent par une période des hautes eaux (Septembre – Octobre) et une période des basses eaux ( Juin – Juillet) (figure 10).

Figure: Hydrogrammes du fleuve Bandama à Oumé

Figure: Hydrogrammes du fleuve N'Zî à N'Zienoua

Figure: Hydrogrammes du fleuve Sassandra à Sémien

Figure : Hydrogrammes du fleuve Sassandra à N'Golodougou

Figure : Hydrogrammes du lac de TAABO

Figure : Hydrogrammes du lac d'Ayamé

Les lacs ivoiriens sont des lacs dimictiques. chauds, caractérisés par deux périodes de stratifications thermiques et deux périodes de circulations totales. Du point de vue thermique, les eaux des lacs se divisent en permanence, en deux couches d'épaisseur variable avec la saison: un épilimnion dont les températures varient de quelques degrés (amplitude de 4°C) et un hypolomnion à température plus ou moins constante (23°C à 24,4°C) et toujours inférieure à celle de l'épilimnion. Les différences de température entre ces deux couches ne permettent pas l'établissement d'une véritable thermocline. La stratification est directe quelle que soit la saison.

- Dans les lacs d'Ayamé et de Buyo, il n'y a pas de circulation verticale possible dans la masse d'eau, mais seulement des retournements partiels intéressant l'épilimnion.

- Dans les lacs de Kossou, la circulation verticale des masses d'eau entraine un retournement total qui intéresse toute la colonne d'eau.

L'homogénéité thermique et chimique d'une tranche d'eau de 0 à 8 m de profondeur recouvrant 75 % de la surface totale du lac d'une part et les valeurs moyennes et extrêmes de la température des eaux de surface d'autre part, constituent un facteur favorable aux échanges métaboliques.

Les zones de marnage sont très importantes. Elles sont le lieu d'une remise en solution non négligeable de sédiments et de matières organiques minéralisées lors des inondations successives.

Les propriétés optiques des eaux des lacs ivoiriens sont médiocres: transpa-rence comprise entre 10 et 400 cm au Disque de Secchi et la profondeur de la zone euphotique varie entre 3 et 8 mètres. Cela est due au fait que la turbidité est liée soit aux précipitations soit au dévelop-pement du phytoplancton en période de basses eaux.

Les eaux ne sont pas très riches en oxygène dissous(2 à 10 mg/1). Les valeurs les plus faibles sont atteintes pendant les périodes retournements des eaux. Les couches d'eau oxygénées correspondent généralement à l'épilimnion qui peut aller jusqu'à 8 et 10 mètres de profondeur.

La composition ionique des eaux montre que ces lacs sont du type mésotrophe. Cette étude permet de constater que :

- les valeurs moyennes et mêmes les valeurs extrêmes (de 28° C à 33° C) de la température des eaux superficielles favorisent les échanges métaboliques et permettent une bonne croissance des organismes vivants ;

- la faible amplitude thermique et la relative bonne oxygénation de la couche euphotique ou épilimnion (0 à 8m) constituent des facteurs favorisants pour une productivité moyenne.

• Durant les années qui suivirent la mise en eaux des lacs. les arbres formaient un écran entravant l'installation de la végétation littorale, la production phytoplanctonique et affectant par là même les biotopes les plus producteurs. Actuellement la situation s'est diversement améliorée., les troncs d'arbres ayant tendance à se briser au niveau de l'interface eau/air. Cependant, ce qui subsiste sous la surface rend difficiles les pêches en eaux profondes et l'exploitation de l'ichtyofaune benthique et oblige souvent les pêcheurs à plonger pour dégager leurs filets accrochés à ces troncs d'arbres.

• La densité de phytoplancton s'accroit en période des basses eaux, passe par un maximum à l'étiage, pour décroitre ensuite pendant les pluies. Le stock de zooplancton est sensiblement constant. Dans l'ensemble, la productivité primaire des lacs ivoiriens est très moyenne.

• Depuis quelques années, l'envahissement des plans d'eau ivoiriens par les végétaux flottants est devenu un sujet très préoccupant pour le devenir des lacs ivoiriens. Cet envahissement a atteint une proportion très inquiétante pour les lacs d'Ayamé II et de Taabo où ces végétaux flottants ont constitué de véritables et immenses tapis verts qui ne permettent pas de percevoir l'eau à partir des digues. Ces végétaux flottants entraînent:

- la diminution des surfaces pêchantes ;

- l'augmentation de l'évapotranspiration ;

- la limitation de la navigation ;

- la réduction de la profondeur de la couche euphotique.

• Les bassins versants des principaux lacs sont de plus en plus exposés aux risques de pollutions (ruissellement de résidus de pesticides agricoles, d'engrais et de larvicides utilisés contre les vecteurs de certaines endémies). Ces différentes sources de pollution menacent dangereusement la vie des poissons (notammant les stocks d'alevins) et les juvéniles et entraînent la réduction de la productivité des lacs.

En conclusion, nous pouvons dire que les caractéristiques hydrobiologiques des lacs ivoiriens mettent en évidence l'existence de deux biotopes :

- une zone littorale richement peuplée en espèces et où l'on retrouve des conditions écologiques analogues à celles du fleuve originel ;

- une zone pélagique très propice à la-prolifération du plancton. Etant donné que l'ichtyofaune originelle ivoirienne ne comporte pratiquement pas d'espèces microphages (exceptée Sarotherodon galilaeus), le déséquilibre entre le peuplement ichtyologique originel et les ressources alimentaires des lacs (plancton) a été comblé par l'introduction de deux espèces nouvelles: Oreochromis niloticus(Cichlidae) et Heterotis niloticus(Osteoglossidae).